時間に余裕をもたらすはずの技術

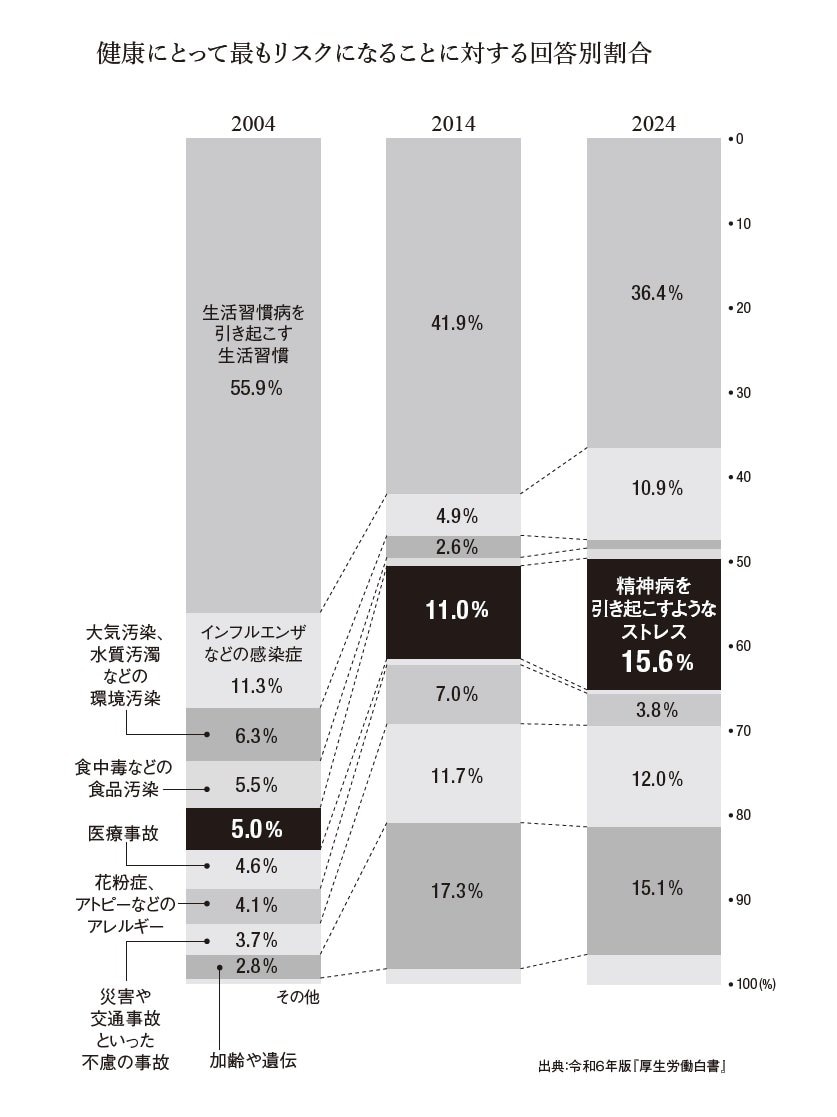

『厚生労働白書』によると、「健康にとって最もリスクになること」について、「精神病を引き起こすようなストレス」と回答した人が2004年は5・0%でしたが、2024年には15・6%となり、3倍以上に増えています。一方で「生活習慣病を引き起こす生活習慣」は、2004年の55・9%から2024年は36・4%に減少。

この20年間で健康リスクに対する人々の意識が、からだからこころへと少しずつ変化していることを示しているといえます。

なぜ人々は、こんなにもストレスを抱えるようになったのでしょうか。

デジタル化など技術の進歩は、本来人々に時間の余裕をもたらし、幸せを運んでくれるはずでした。しかしそれとは裏腹に現実は、時間に追われる日々です。かつてはパソコンが立ち上がるまでに5、6分かかっていたのに、今は30秒でも時間をとられるとイライラしてしまうものです。スマホやパソコンで動画を見るときには、倍速にするという人も多いでしょう。

ソーシャルメディアの普及による影響も見逃せません。つい他人と自分を比較してしまったり、承認欲求を抑えられなかったり。SNS上で足の引っ張り合いをして、誹謗中傷がエスカレートしているような場面も多く見られます。

本来は技術の進歩は人間を幸福にするもののはずです。しかし、現実には逆に幸福感が減っているように思います。なんでもすぐに結果を求める風潮が強くなり、じっくり物を考える時間すら奪われています。

現代社会が情報過多となることを約50年前に予測したアルビン・トフラーの『未来の衝撃』は今読み返しても頷けることばかりです。技術の進歩によってますます忙しくなっているのはミヒャエル・エンデの『モモ』の時間泥棒のようでもあります。この先の技術の進歩は本当に人間を幸せにしてくれるのでしょうか?

バブルの頃は物質的・金銭的なものが幸せの指標でした。2009年にブータンに行ったことがありますが、ブータンは国民総生産(GNP)や国内総生産 (GDP)のような物質的なものを幸せの指標とせず、国民総幸福量(GNH)を幸せの指標とすることで有名でした。実際ブータンに行ってみると、生活レベルが高いわけでもなく、ハイテクでもありませんが、小乗仏教の教えで、この世は修行の場であり、この世で功徳を積めば、死んでから高い位になって幸せになれる、という思想が新鮮でした。この世で物質的な幸せを追い求める西洋諸国と違い、あの世に行ってから幸せになればよい、という思想です。これがGNHの精神を支えていたのかもしれません。残念ながら現在では海外からの情報が流入し、その幸福度が下がってしまいました。