大学病院も余裕なし

どの大学病院でも地方に医師を派遣する余裕があるわけではないという。大学は教育や研究もしなければならないので、自分の大学病院を回すので精一杯のところもある。

「私たちは東京にまだ近いので医師を呼べますが、秩父や県北地域は遠いため当直体制を組むのも大変だと聞きます。かなりお金を払わないと都内から医師に来てもらえません」

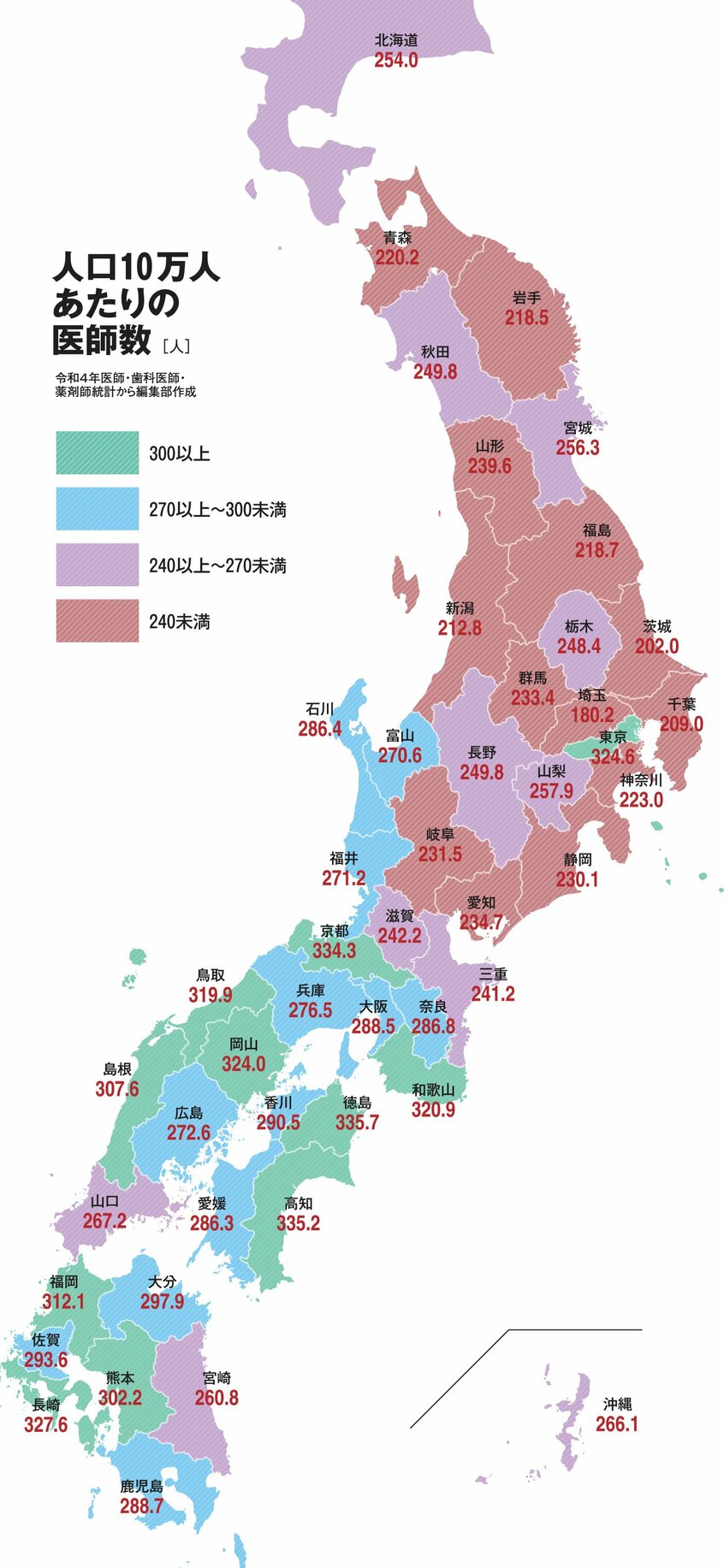

人口が多いものの医師が少ない。そんな場所に医師を増やすために、どうすればいいのか。

医師の偏在対策のために、厚労省が進めているのが「地域枠」制度だ。医学部卒業後に特定の医療機関で9、10年間ほど勤務することを条件に、奨学金の返還が全額免除される。こうした地域枠を活用する医学生が増えている。

だが、医師の偏在に詳しい医療ガバナンス研究所の上昌広理事長はこう話す。

「地域枠からの離脱を認められなかったり、離脱するために800万円もの違約金を払わせるなど、人権侵害です。さらに、大学病院がおひざ元ばかりに医師を派遣させて、県内で大学病院の周りばかり医師が集まる偏在が生まれます。地域枠医師の人事権が、利権となっています。地域枠は、医師偏在対策には逆効果です」

「アメリカでは僻地での医師の定着率が低く、地方の医療ニーズと医師の希望がマッチしないという研究があります。医師の強制配置が、医師の偏在に効果がないことは世界的なコンセンサスです」

厚労省は1月21日、2027年度の医学部の臨時定員を減らす方針を示した。上理事長は、今の偏在対策は、人口は減り、医師が余ることを前提にしていることも問題だと指摘する。

「これから患者も医師も高齢化していきます。そもそも医師を増やさなければ難しい」

医療の質低下も懸念

医師を増やすには、医学部の新設が必要だと強調する。

「医学部のあるところに、医師が増えます。国立の東京科学大学を埼玉に移転するか、財政の厳しい東京女子医科大学に補助金を与えて埼玉に移転してもらえば、医師は増えたと思います。いまからでも医学部を作るべきです」

埼玉県行田市の病院の内科医(非常勤)でもある上理事長は、行田市を例に、医師偏在がもたらす医療の質の低下にも警鐘を鳴らす。

「患者さんに専門医を紹介したいけれど、近くに専門医がいないため、主治医が診ざるを得ないこともあります。また、医師が不足している地域ではライバルがいないため、医師が手を抜くこともあります。医師の偏在が、低い質の医療を提供する言い訳になるんです」

(編集部・井上有紀子)

※AERA 2025年2月3日号より抜粋