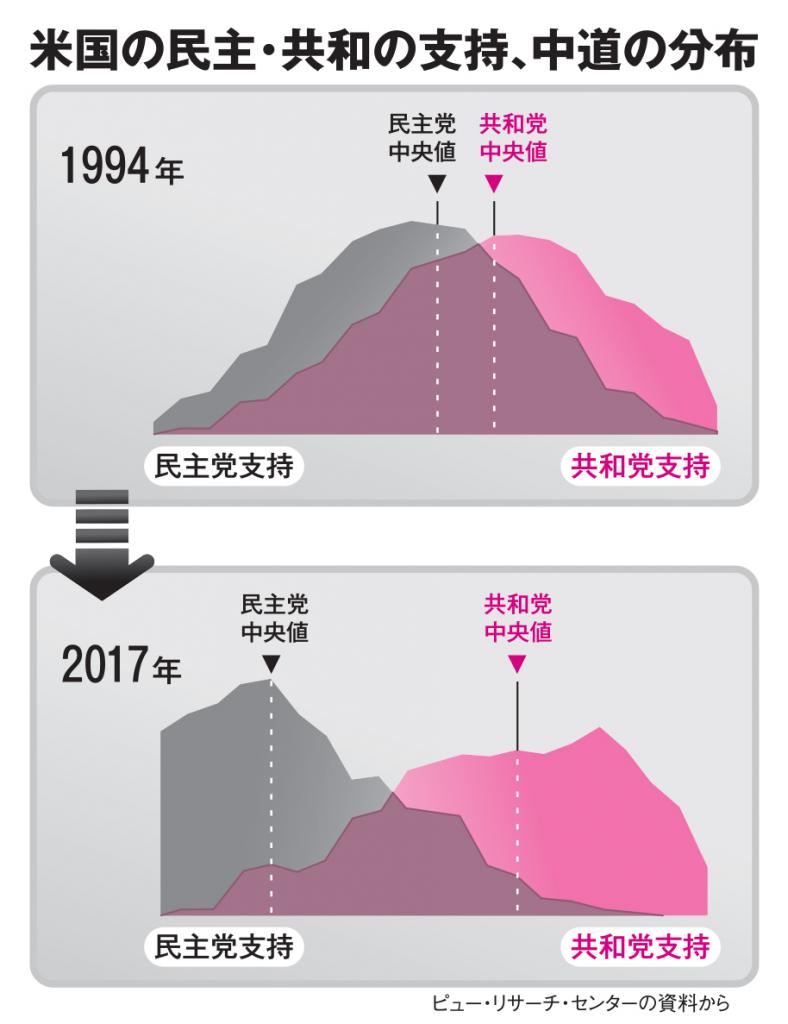

中道が消えつつある米国。一方、欧州では右傾化が広がりつつある。

「イタリアでは極右政党の党首が首相に就き、フランスやスウェーデンでも極右政党が躍進しています。欧州の右傾化は移民を拒絶する世論がベースにあり、これは米国のトランプ氏を支持する米国世論と重なります」

こう話すのは法政大学の白鳥浩教授(政治学)だ。

■二つの危機が後押し

さらに西側諸国の「右傾化」を後押ししたのは、世界的な「二つの危機」だと白鳥教授は指摘する。一つは22年2月に始まったウクライナ危機だ。

「ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、西側とロシアの分断は『第2次冷戦』と言ってよいほど深刻化しました。これに伴い、右寄りの防衛強化論が各国で幅を利かせるようになりました」

日本ではこれまで国内総生産(GDP)比1%を目安としてきた防衛費が、北大西洋条約機構(NATO)並みのGDP比2%以上に増額する方針が打ち出され、岸田文雄首相は23年度から5年間の防衛費を総額約43兆円とするよう指示。政府は「国家安全保障戦略」などの文書に、敵の弾道ミサイル発射基地などをたたく「反撃能力」の保有も明記した。

日本の安全保障政策の大転換だが、あっという間に既定路線になり、焦点は予算確保の手段に移りつつある。

これらはロシアのウクライナ侵攻前には考えられなかった急展開だ。

白鳥教授はもう一つ、コロナ危機を挙げる。

「新型コロナウイルスの感染拡大で海外に出られなくなり、世界各国が事実上の鎖国状態になりました。高度に国際化が進んだ現代社会で数年にわたってリアルな場で政府首脳どうしが議論できなかった影響は計り知れません。相互不信は国内の家庭レベルでも高まりました。これらが各国の政治や世論形成に内向きの影響をもたらしたのは間違いありません」

この二つの危機がもたらす影響に、さらに拍車をかけたのが「リモート化」の急速な普及だという。短文のツイッター投稿やYouTubeがコミュニケーションの中心になり、攻撃的な書き込みや過激な映像が拡散された。白鳥教授は、日本では世論の同調圧力を増す事件がもう一つあった、と指摘する。22年7月の安倍晋三元首相の銃撃事件だ。

「事件直後から野党も含め、安倍さんが唱えた政策への批判を許さないムードがつくられました。とりわけ防衛政策は安倍さんの遺志が反映される形で進んでいます」

(編集部・渡辺豪)

※AERA 2023年1月16日号より抜粋