「よく歌舞伎はオペラと比較されますが、音楽劇としての性格はかなり違うと思います。オペラは音楽主導で、作曲家が作曲したとおり決まった流れで演奏され、止まることはありません。原則として楽譜のとおりにオーケストラは演奏し、歌手は歌い、演技をします。歌舞伎の場合は舞踊と芝居で違いがあるとはいえ、あくまで役者の演技が主であって、音楽は従なんです」

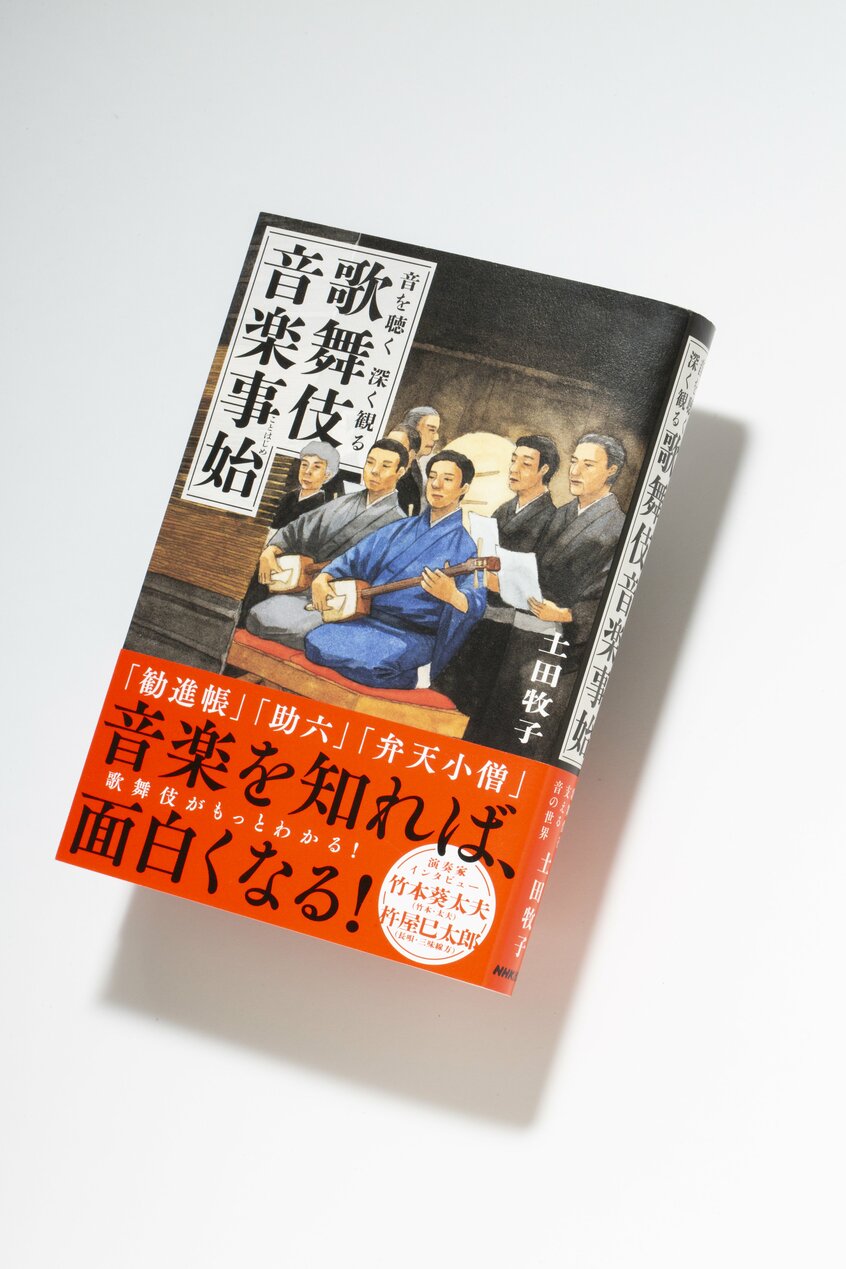

本書は「第一部 歌舞伎音楽を知る」「第二部 歌舞伎音楽を聴く」の二部構成になっている。第一部には歌舞伎の舞台に登場する様々な音楽が楽器とともに紹介される。

第二部では「勧進帳」「助六」「弁天小僧」などおなじみの演目のなかで音楽がどのような役割を果たしているのかが具体的に語られる。

「役者と音楽の生きた掛け合いが楽しめるのが歌舞伎の面白さですよね。義太夫狂言だとわかりやすいですが、ある人物のひとつのセリフを役者と義太夫が交互に言う。あるいは役者の動きにあわせて義太夫が語られるところなどは、ライブでなくては成り立ちません。同じことは目立たないようでも、黒御簾の演奏者たちもやっています」

役者の演技と音楽の掛け合いの魅力が芝居に命を吹き込み、観客も含めた演劇空間をつくりあげているのだ。

「日本の芸能では、新しい音楽ができても古い音楽がすべて消えるわけではない。三味線音楽のなかにも、古いジャンルの要素が残っていて、歌舞伎音楽にも使われています」

本書を読むと舞台がより立体的に観えてくるだろう。

(ライター・矢内裕子)

※AERA 2024年6月3日号