では、被災者と向き合う際に、どのような意識が必要なのか。

鈴木さんは「被災した方々の心理状態は人によって様々です。自分の思いを伝えようとするのではなく、その人に合わせて寄り添うことが大切です」と指摘する。

現実と戦おうとして、怒りっぽくなっている人。現実から目を背け、おびえたようになっている人。意欲を失って「固まって」しまい、孤立状態にある人。

被災者の状態はそれぞれ違う。ひとくくりに「がんばろう」を当てはめるのはNGだという。

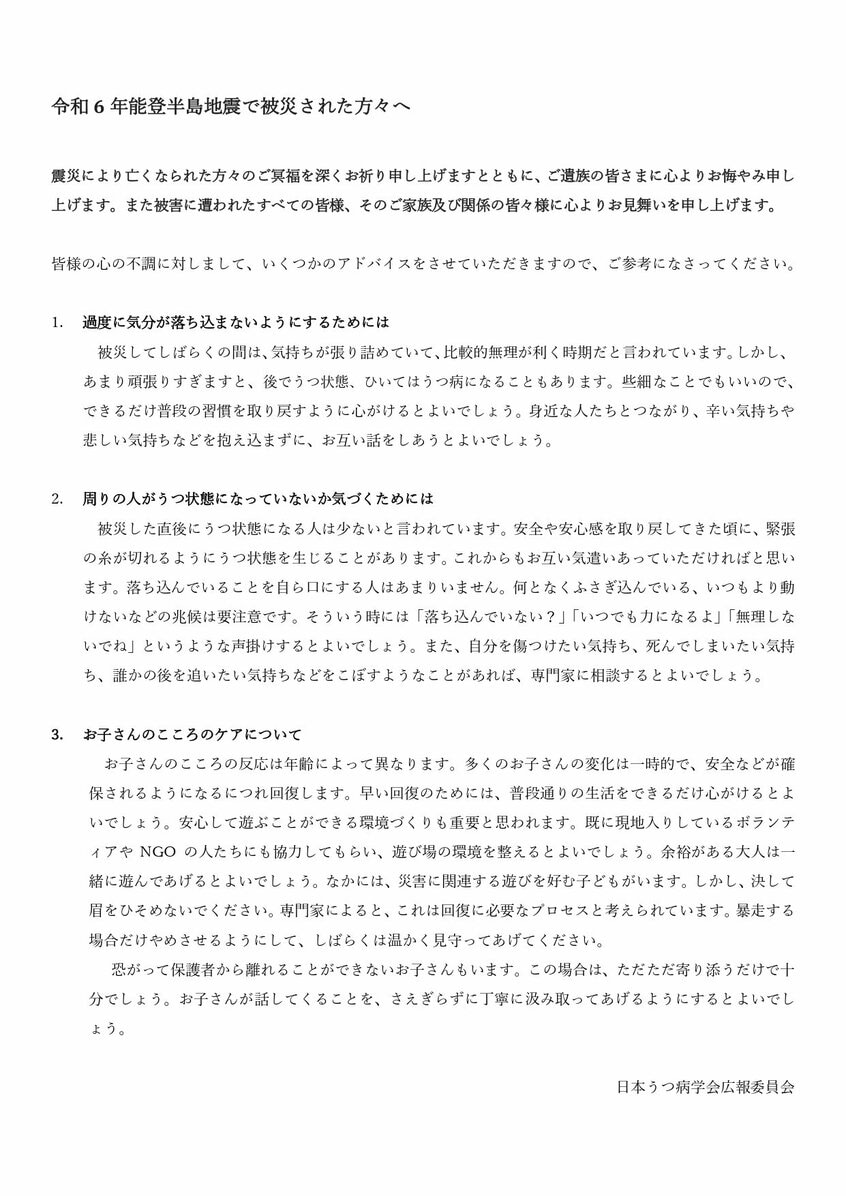

アドバイスを送りたくなっても、実はその必要はない。被災者が話しやすい環境を作り、何かを話そうとしたら、寄り添ってその話に耳を傾けること。話を聞いてもらうことで、当事者は何かを吐き出して、心が少し楽になる可能性がある。

「被災した方は、時間をかけ、自分の力で少しずつ立ち直っていきます。アドバイスなどで無理に背中を押すよりも、じっくり見守ることが大切です」

子どもは大人より遅れてくるケースが多い

また、鈴木さんは被災した子どもの心の状態についても、注意を払う必要があると指摘する。

子どもの幻滅期は、被災から1年たったころなど、大人より遅れてやってくるケースが多い。

特に小学校低学年以下の子どもは、言葉で感情を表現することができないため、泣きじゃくったり、暴れて物を投げたり、不機嫌になったりする。

一見して「良くない行動」なのだが、つらさを吐き出せないが故なので、しからず、大目に見てあげる必要がある。「救急車ごっこ」「自衛隊ごっこ」などの被災に関連した遊びをすることもあるが、これも専門家の間では回復への重要なプロセスと言われており、注意したりやめさせたりせず、そっと見守ってあげてほしいという。

被災から、時間がどんどん経過していく。

鈴木さんは「これからは復興、復興とせかさないことが大切になります。それは、被災者の方々が一番考えていることで、すでに十分過ぎるほどがんばっているのです。『復興させて』『復興がんばれ』などのメッセージを、特定の人に送ったつもりはなくても、被災した方が自分に向けられている言葉だと思い込み、苦しく感じてしまう可能性があることは考慮していただきたいと思います」と呼びかけた。

(AERA dot.編集部・國府田英之)

こちらの記事もおすすめ 震災後「全国のラーメン店から連絡がきた」 金沢の人気店主らが改めて気づいた能登への思い