竹増貞信さんがビジネスパーソンとしての『源流』とするのは、小学校の校長の言葉だ。

卒業して、40年余りがたつ。校門から緩やかな坂道を上がっていくと、下校する児童たちとすれ違う。その姿に、かつての自分が重なる。ほどなく、右手に体育館兼講堂が現れた。

許可を得て入ると、演壇があり、当時と似たビロードの幕がある。水野寿彦校長の言葉は、普段は校庭である朝礼で聞いたが、雨の日や何かの行事でここに集まるときは、あの壇上から届いた。言葉は、中学生になっても高校生になっても、大学生になっても社会人になっても、胸にあった。スポーツをやっていれば、試合がもうすぐ終わるときに「まだ半分だ、最後までしっかりやろう」と思う。

ローソンの社長に就くと、言葉を別の意味に受け取るようになる。「終わるまで油断してはいけない」と解釈してきたが、あらためてかみしめると「どこまでいっても、半分しかきていない。九十九里なんて勘違いしているだけで、やらなくてはいけないことはたくさんある」と受け止めた。

コロナ禍で小中学校が休校となり、給食がなくなったとき、両親が働いている子どもたちは昼食を失った。

そのとき、社員から「おにぎり持っていったらどうですか」と提案が出る。阪神・淡路大震災、東日本大震災、各地の豪雨のときも、被災地で届けた。「コンビニは街を支える存在だ」との思いは、社内に遺伝子のように刻まれていた。

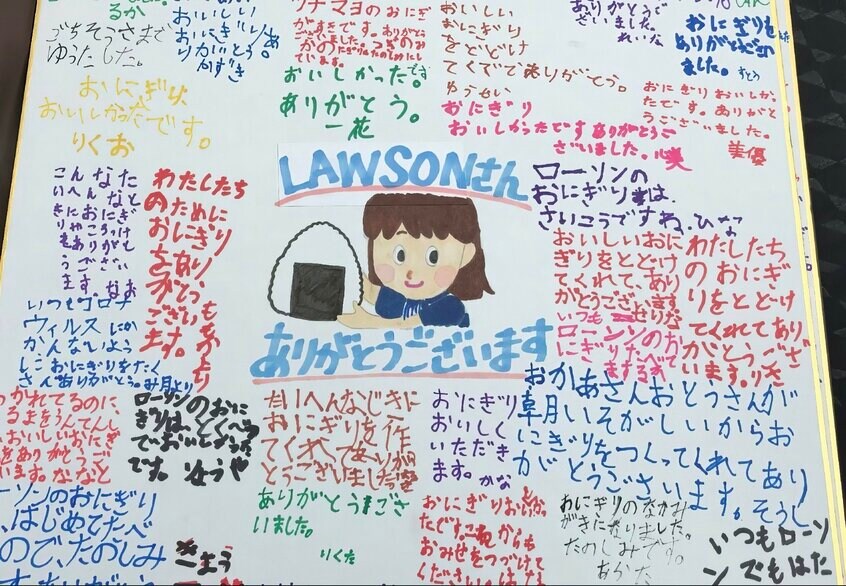

コロナ禍でおにぎり届けた子どもたちが書いたお礼の横断幕

すぐに学童保育の場などへ、おにぎりを届けた。全国の学童施設に「言って下されば、全員で持っていきます」とも発信する。数万個くらいは希望があるかなと思っていたら、50万個を超える求めが届く。本社の社員も店へ出向き、届け先ごとに仕分けを手伝い、車に積んで持っていく。

すると、加盟店のオーナーから電話が何本も入り、「本部だけでやるなんて、水臭いじゃないか。一緒に届けたい、おにぎりも寄付させてくれ」と言われる。うれしかった。感動は、さらに続く。届けた先へいくと、子どもたちが横断幕をつくって「ローソンさん、ありがとう」と書いていた。礼を綴った絵手紙も、たくさん届く。まだ道半ば、やれること、やるべきことがいっぱいあるはず。また、校長の言葉の重みを、確認する。

いま、売上高はコロナ禍前を超えるところまで回復し、「コンビニ成熟論は違う」との思いを、強めている。