元朝日新聞記者でアフロヘア-がトレードマークの稲垣えみ子さんが「AERA」で連載する「アフロ画報」をお届けします。50歳を過ぎ、思い切って早期退職。新たな生活へと飛び出した日々に起こる出来事から、人とのふれあい、思い出などをつづります。

* * *

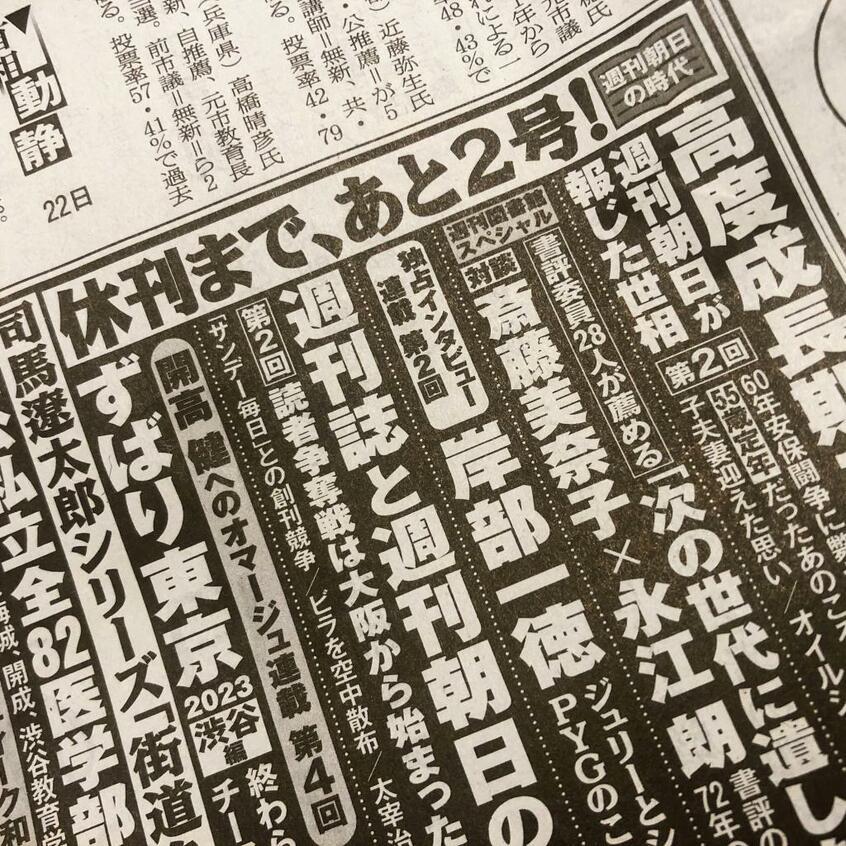

週刊誌の広告が好きなのは、新聞記者時代に週刊誌で働いた経験があるからだ。見出しを見てはその切り口にナルホドこうきたかと感心し、編集部の方々の才能と苦労と取材力に首を垂れる。何しろ私ときたら、大阪社会部から週刊朝日に異動したもののからきし使えない部員だった。だって担当(役所とか警察とか)が決まっていて人脈や知識をもとに記事を書く新聞記者と違い、毎回ドンと発生した事件やらスキャンダルやら、要するに知識ゼロすぎる現場にたった一人あたふた出かけ、ほんの2、3日で新聞記事の何倍もの長さの原稿を「強い見出しがつくように面白く」仕上げなきゃいけないんである。んなことできるかい! だが驚いたことに編集部の先輩たちはどこ吹く風で毎週コトもなげであった。となれば泣き言も言えず、社会部の名誉にかけてもと頑張ったものの毎回締め切り前日はほぼ徹夜。何とか原稿を入れたと思ったらすぐさま次号に向け記事の提案を考えなきゃいけない。全く「一難去ってまた一難」とはこのことだ!

そんな私がどうにか在籍期間を生きて乗り切ることができたのは、毎週会議で担当記事が決まるや否や、途方に暮れている私の元へやってきて、そのテーマならこの人に聞けとかここへ行けとか惜しみなく人脈や知識を分けてくれた同僚のおかげだった。自分だけ手柄を立て評価されようなんて人は誰もいなかった。一冊でも多く売れる雑誌を必死に作る仲間として助け合うのは当然なのだ。デスクも粗探しなどせず、ちょっとした話を面白がって「そこを書けばいいじゃん」とニッコリ退路を断った。どれも新聞社にはない美しく明るい文化だった。この経験は私の精神の深いところに影響を与えた。だって当時は週刊誌といえば新聞社では一段低く見られがちな存在だったのだ。高いとか低いとかって一体なんなのか。

なので今、わずか1年ちょっとしかいなかった「週刊朝日編集部」の一言を経歴に記すことが多い。その週刊朝日がまもなく休刊。感謝と、寂しさと。

◎稲垣えみ子(いながき・えみこ)/1965年生まれ。元朝日新聞記者。超節電生活。近著2冊『アフロえみ子の四季の食卓』(マガジンハウス)、『人生はどこでもドア リヨンの14日間』(東洋経済新報社)を刊行

※AERA 2023年6月5日号