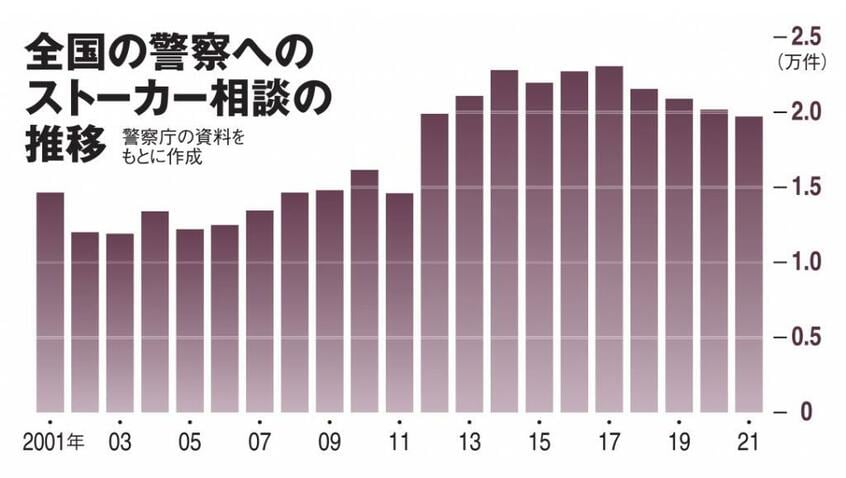

全国の警察が受けたストーカー相談は近年、2万件前後で高止まり状態が続いている。ストーカー規制法に基づく「禁止命令」が出ていても、事件は後を絶たない。その理由はなぜか。関係者は規制法の限界を指摘する。AERA 2023年3月20日号の記事を紹介する。

【写真】会社員の女性が、ストーカーの男に刺されて亡くなった現場

* * *

ストーカーは、被害者に執着し、強い思い込みや感情を制御できないなどの傾向がある。

元家裁調査官でストーカー問題に詳しい立命館大学の廣井亮一教授(司法臨床学)は、博多の事件のような加害者は「ハイリスク・ストーカー」だとして、非常に歪んだ依存性と攻撃性を抱えていると指摘する。

「依存の対象である元交際相手などにしがみつき、自分の思い通りにならないといら立ちます。警察が介入したり警告や禁止命令を出されたりという法的対応で相手から完全に関係を切られると、怨恨(えんこん)の感情を抱いて相手に過激な攻撃をします」

■攻撃行動を悪化させる

ハイリスク・ストーカーの対応が難しいのは、法的対応を強化すればするほど怨恨を募らせ攻撃行動を悪化させるからだ。

「そのため警告や禁止命令などの法的対応だけでは被害を防ぐことはできません。事前にハイリスクが判明しても、その危険性で逮捕や収容はできず、基本的人権の観点から強制的に治療することもできません」(廣井教授)

ストーカー対策の一つとして全国の警察は16年から、医療機関での受診を加害者に働きかける取り組みを開始している。だが、強制力はなく、受診するのは15%前後。21年は働きかけた993人のうち、受診者は164人(16%)だった。

「ましてやハイリスク・ストーカーが治療に応じるなどということはほとんどありません。さらに、ハイリスク・ストーカーが逮捕され実刑判決を受けたとしても、ストーキングによる実刑はわりと短く、その短期間に治すことは困難です。もとよりわが国では、ストーカーに特化した治療方法が確立されているとは言えません」(廣井教授)

どうすれば、ストーカー被害をなくすことができるのか。廣井教授によれば、ハイリスク・ストーカーを防ぐのは現状の制度では困難だという。博多ストーカー事件のように、表面的には警察に従順な言動をすることもある。ただし、ハイリスク・ストーカーも法的対応を受けると不安になり、怯え、誰かに助けてほしいという気持ちを持つ。そのため、ストーカーに警告や禁止命令などの法的対応をすると同時に、不安や怯えを受け止める仕組みが必要となる。