「ストレスによって認知機能が高まる。それをわかっていれば、ある程度どうストレスと付き合えばいいかわかってきます」(青砥さん)

ストレスがあると貧乏ゆすりをしたり指をカタカタ動かしたりする。これは「単調振動の運動」といい、脳にセロトニンという物質を生み、リラックスさせてくれる効果がある。

「実は適応的な行動をやっているんです。では単調運動系を、どう自分のなかに誘導すれば落ち着けるのか。そういうスキル獲得になってくる。脳の視点からストレスの原理をひもとくと、そういうヒントは山ほどあります」(同)

ネガティブな感情をポジティブに変えると、具体的にどんないいことがあるのだろうか。

「人間の脳はネガティブなところに注意が向きやすくできています。生物が生存確率を高めるには自分の危険に注意を向けることが必要なので、本来重要なシステム。ただ、今の日本にいると、死の危機に日常的にはさらされない。その機能が過剰反応しているのが、負の感情の蔓延だと思います」(同)

だが、人間は「トップダウン型注意」といって意識的にポジティブなほうに目を向けることもできる。ただし、これは先天的には発達していない。意識的に使うことによって形成されていく機能だ。

「だから、できていないことを指摘するのは脳の仕組みからいって難しくない。いいところを褒めるのがうまい人は、脳神経科学的に見ても能力が高いと思います」(同)

つまり「怒り」にしろ「嫉妬」にしろ、マイナスの感情を抱くのは脳のシステム上いたって普通のことなのだ。無意識にネガティブなほうに向きやすいということに気づくのが大切だ。気づいたら、どうやって変えるのかを訓練する。それが「感情の書き換え」だ。

「そのためのポイントは同時性。重要なのは、嫌なことを出したうえでポジティブになることです。ネガティブなことを無視するのではなく、それを感じたうえでポジティブに変える」(同)

嫌なことがあって、何かモヤモヤするものを引きずって、お酒でも飲んで忘れる、というのは気づきができておらず、解決になっていない。

「ネガティブな出来事に向き合ったうえで笑いに変える、ポジティブな感情に変えるというのは最高にいい。感情の書き換えができあがります」(同)

(編集部・小柳暁子、川口穣)

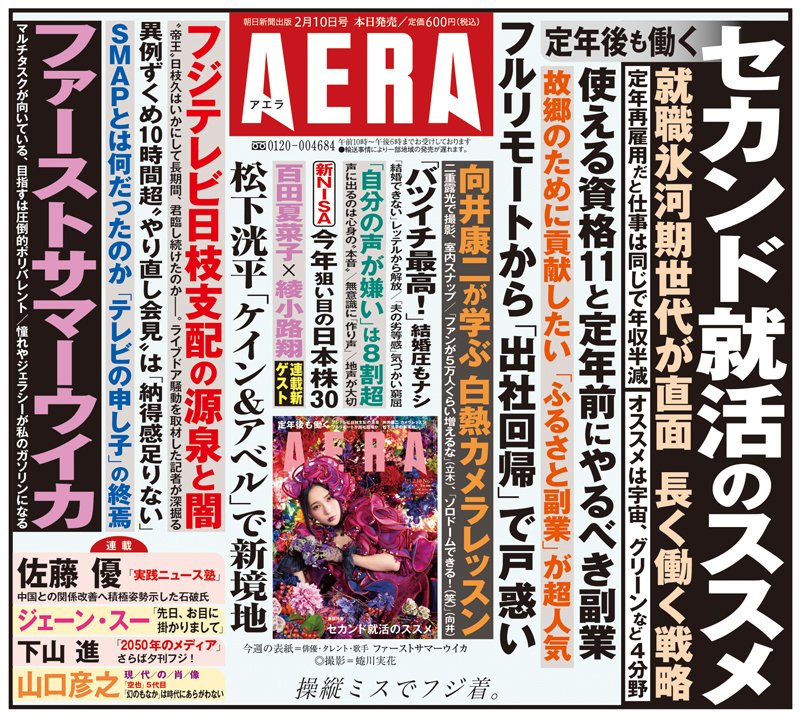

※AERA 2018年10月15日号より抜粋

小柳暁子

小柳暁子