昨年12月、米軍機の部品落下事故があった普天間第二小学校。沖縄防衛局は1月から、米軍機を見張る監視員を校内に常駐させている。事故は日米関係と沖縄と本土の関係の両方をきしませた。

* * *

「ゴゴゴゴゴゴー」「ゴォーッ」「ガガガッ」

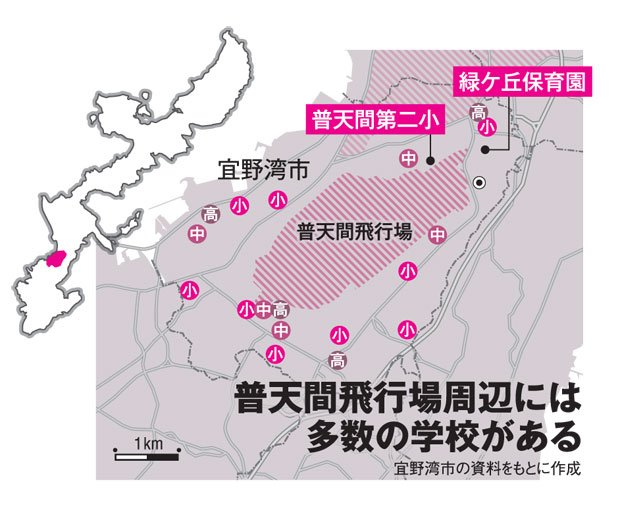

米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)に隣接する普天間第二小学校は、在校生の文集「そてつ」を1973年度から毎年発刊してきた。冒頭の表現は、この文集の中で児童たちがつづった米軍機の轟音だ。

同校はフェンス1枚を隔てて普天間飛行場と接している。米軍機は同校の敷地をかすめるように、時に真上さえ通って離着陸する。卒業生たちはよくこんなエピソードを語る。

「米軍機の中にいる軍人の顔も見えた」「ヘリの操縦士から手を振られたら、振り返すみたいなこともあった」

これらは決して誇張ではない。筆者は7年前、取材のため同校に数週間通わせてもらって痛感した。「近すぎる」。この一言に尽きるのだ。

文集のタイトルには逆境を乗り越え、岩をも貫いて生きる蘇鉄のようにたくましく育ってもらいたい、との願いが込められている。当時は、そんな学校関係者の思いに打たれた。だが、同校の現状は「教育」で対応できる領域を超えてしまっているのではないか。そんな危惧が募る。

昨年12月、上空を飛ぶ米軍ヘリの窓(重さ約8キロ)が同校の運動場に落下した。体育の授業中だった児童1人が軽傷。「その後」については、本土メディアではほとんど報じられていないが、子どもたちの教育環境の悪化は深刻の度を増している。

「逃げてください 逃げてください」

屋外にいる児童にハンドマイクで呼びかけるのは、防衛省沖縄防衛局が業務委託した監視員。地元関係者の不安を緩和するため1月11日から、5人を同校の屋上や運動場に配置している。普天間飛行場を離着陸する米軍機を監視し、上空に接近すると避難を呼びかける。事故後に見合わせていた運動場の使用を再開した2月13日から6月8日までで計527回。1日に23回、避難を呼びかけた日もあった。