2019年卒の学生は、建前上、就職活動を18年3月にスタートすることになっている。だが、いまやインターンでも、選考プロセスは本採用さながら。インターン選考通過が本選考に進む条件とされる企業も多数あるとされる。

問題は、インターンが採用と直結しているのかしていないのかが、はっきりしないことだ。

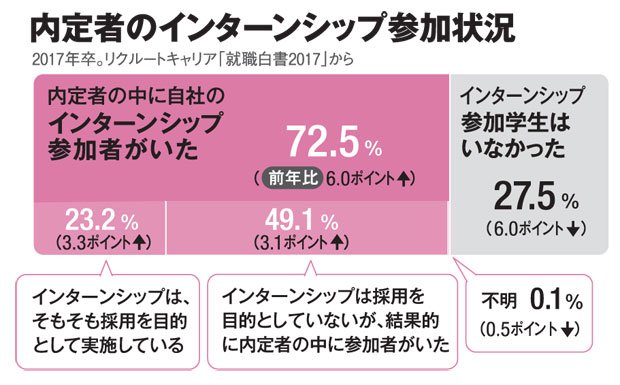

企業の多くは表向き、「インターンは採用とは無関係」との建前を守っている。経団連が6月の面接解禁日前の採用活動を禁じているからだ。しかしリクルートキャリアの調査では、17年卒ですでにアンケートに応じた企業の7割が「内定者の中に自社のインターンシップ参加者がいた」と答えている。うち2割ははっきりと、「インターンはそもそも採用目的」と位置付けていた。

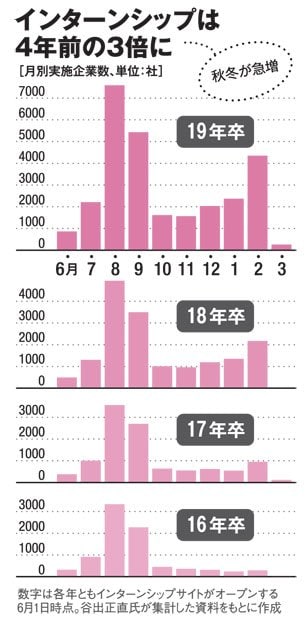

採用コンサルタントの谷出正直さんは、

「水面下ではますます採用活動との一体化が進んでいる」

と指摘する。最近では、インターンの募集広告で堂々と「特別選考ルートへのご招待あり」などと、本選考での優遇をうたう企業もある。千葉大学理学部3年の女子学生(20)も、夏のワンデーに参加した企業の担当者から「本採用の1次選考免除」を告げられた。

「うわさは本当だったんだと思いました。直結かもしれない、と思うと、まずはワンデーで業界研究、なんて言っていられなくなりそう。でも、全部のインターンが採用直結じゃないでしょうし、その見極めが難しい」(女子学生)

疑心暗鬼で学生を悩ませるくらいなら、いっそ「採用直結」を認めたほうがいい──。そうした声も上がっている。

「特に長期インターンでは、成果が出れば採用もあり、というのを最初から明確にしたほうが、企業も学生も安心できる」

そう話すのは、インターンシップの募集を多く掲載しているウォンテッドリーの広報、小山恵蓮さんだ。長期であれば、学生と企業双方がお互いの相性をじっくり確かめられ、3年以内に離職してしまうようなミスマッチが起こりにくいという。