大学戦国時代。将来生き残れる大学選びも重要だ。大学の各種データから今後伸びていきそうな大学を探ってみた。(ライター・庄村敦子)

少子化によって、現在、私立大学の半数近くが定員割れだ。

生き残りをかけて、各大学が入試改革やキャンパス移転などを行う中、志願者数などを伸ばしている大学もある。10年前のデータと比べて伸びている大学、今後伸びていきそうな大学を紹介しよう。

●建築や土木が人気

近年は少し改善されてきたが、2008年のリーマン・ショック以降、大学生の就職難が続いた。このため、就職に強い大学、資格を取得できる大学が人気を集めた。就職力のある「理系」、なかでも、20年の東京オリンピックが追い風となり、工学部の建築学科や土木工学科、機械工学科などが注目を集めている。

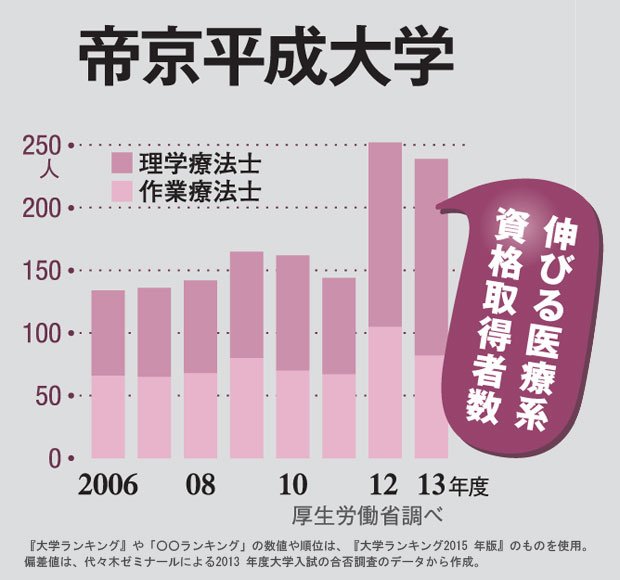

帝京平成大は、池袋キャンパスの健康メディカル学部と千葉キャンパスの地域医療学部に理学療法学科、作業療法学科があるほか、薬学部や、看護、柔道整復、鍼灸などの医療関係の学科がある。健康メディカル学部の作業療法学科では、13年から保護者合同懇談会を実施しているが、約3分の1が出席し、保護者の関心も高い。

「帝京平成大のように、国家資格の合格率が高いところは早い時期から資格試験対策に力を入れています。試験対策は大切ですが、重点を置きすぎる大学は専門学校化してしまいますから、大学としてどのような教育をしているか教育内容に注目して志望校を選びましょう」

『大学ランキング』(朝日新聞出版)編集部の小林哲夫さんがアドバイスする。

駿台予備学校進学情報センターの石原賢一さんも、こう話す。

「資格や受験資格を取得できる大学は多いが、その資格が就職に直結しているか、今後その職業にニーズがありそうかどうかを調べることが大切です」

●異文化体験を後押し

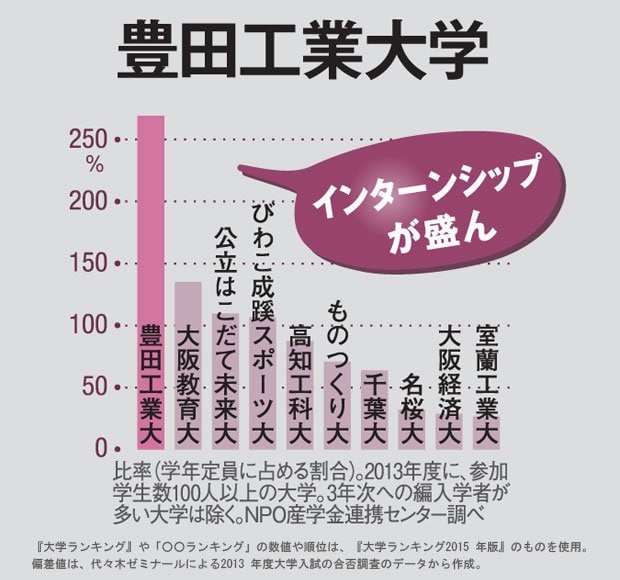

豊田工業大はインターンシップ、名古屋商科大は国際ボランティアに力を入れている。座学では得られない経験は、就職のときに高く評価されている。

名古屋商科大が学生に勧める国際ボランティアは、「早い段階から国際感覚を身につけてほしい」という思いから、1年生の夏から参加できる。14年度は参加者71人のうち、24人が1年生だ。参加費は2~3週間の食費、住居費など4万7千円。航空券代は15万円を上限として大学が負担する。ボランティアの前後で1~2週間、見聞を広めるための一人旅ができるのも特徴だ。「国際ボランティア論」を受講し、ボランティア後にレポートを出せば、単位として認定される。

「現地で共同作業するメンバーは10~15人。さまざまな国の人との協働を通して、異文化を学び、協調性やコミュニケーション能力が身につきます。これをきっかけに他の留学プログラムやインターンシップに参加する学生も多いです」(国際交流担当の齋藤慎二さん)

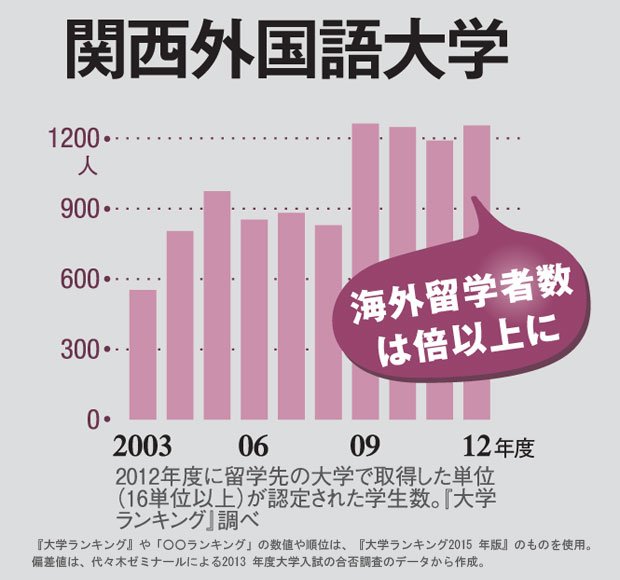

グローバル人材の育成も、今後、伸びていく大学のキーワードだ。留学生派遣数が第1位の関西外国語大は、13年度の留学派遣学生が約1600人、留学受け入れが約700人で、2300人を超える国際交流を展開している。

近年、「グローバル」「国際」がつく学部が次々に新設されているが、石原さんは注意が必要だという。

「グローバル系は入学定員が少なく、難しいことが多い。今までは欧米について学ぶ学部が多かったが、昨年新設の上智大の総合グローバル学部のように、今後はアジアに力を入れるところが増えると思います。語学教育、グローバル人材の育成、社会学的アプローチなど、何に力を入れているのか、しっかりとチェックしてください」

●情報収集し比較検討を

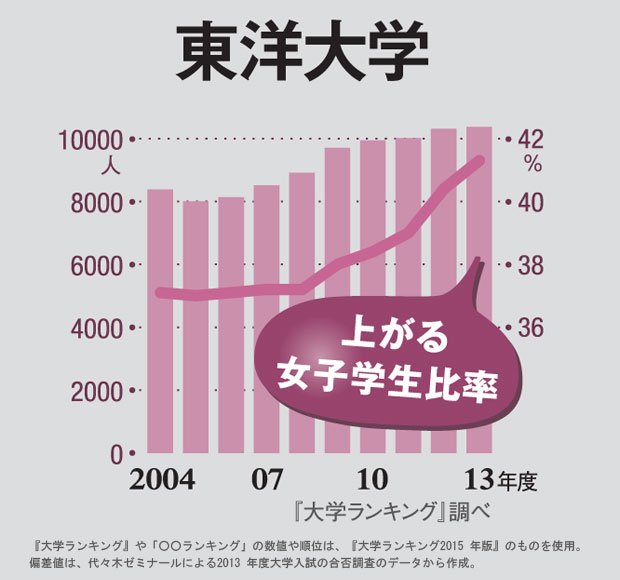

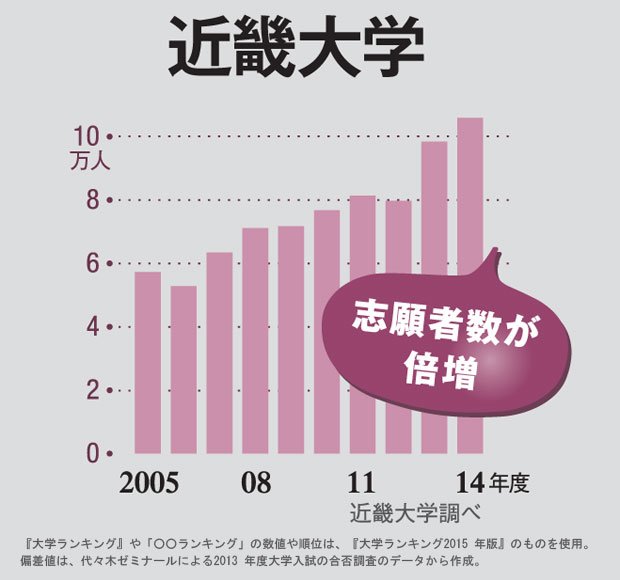

この10年間で志願者がほぼ倍増した近畿大、女子学生の人数と比率が増えている東洋大は、キャンパス移転、完全ネット出願、学部新設などさまざまな要因がある。

近畿大は00年以降、校舎や食堂をリニューアルし、03年には女子学生を意識したパウダールームを設置するなど、キャンパスを整備したことにより、女子学生が8年連続で増えていることも志願者増につながっている。

東洋大も01年以降、東京・白山キャンパスに次々に校舎を新設し、再整備を進めている。昨年、スーパーグローバル大学に選ばれたブランド力も人気を集めそうだ。

ノーベル賞を受賞した赤崎勇さんが終身教授を務める名城大も、もともと中京地区で理系が強い大学として知られている。16年には、ナゴヤドームの前にキャンパスを開設するため、ノーベル賞効果とあいまって志願者増が予想される。

今後、伸びていく大学の条件として、石原さんはこう語る。

「近畿大の広報戦略が成功したように、大学は教育内容や取り組みなどをホームページやパンフレットなどでわかりやすく情報提供していくことが必要です。受験生はそれらの情報を収集し、比較検討しましょう」

小林さんは、『大学ランキング』の「学長からの評価ランキング」や「高校からの評価ランキング」も参考にしてほしいという。2015年版によると、学長からの評価のベスト5は京都大、東京大、金沢工業大、国際教養大、国際基督教大だ。

「東大と同数で2位の金沢工業大は、世界水準の教育で、多様な人たちと新しい価値観を生み出していく『イノベーション力』を身につける教育を行っており、教育分野で評価されています。教育分野での評価は国際教養大と並ぶ1位です」(小林さん)

高校からの評価では、総合評価のほかに、「生徒に勧めたい」「進学して伸びた」「進学して伸び悩んだ」などの項目があるので、参考にしよう。

●課題解決型の授業も

最後に、『危ない私立大学 残る私立大学』などの著書がある教育ジャーナリストの木村誠さんに、今後、伸びていきそうな大学の名前をあげてもらった。

「就職の面倒見のよさで国学院大、桃山学院大、甲南大、教育に力を入れている大学として神田外語大、中部大、千葉商科大、課題解決型の学習を実施している大学として立教大、同志社大、芝浦工業大、東京電機大が伸びていくと思います」

偏差値重視で志望校を選ぶのではなく、ある分野に力を入れていて、今後、伸びていきそうな大学を選びたい。

※AERA 2015年1月26日号