●ジミー・レイニー(1927‐1995)

玄人うけするギタリスト

チャーリー・クリスチャンを聴いていると、「このフレーズはサックスじゃないよな」と感じることがままある。ホーンライクといわれるが、多分にギター・オリエンテッドだと思う。直系のバーニー・ケッセルにも感じる。ジミー・レイニーは、滑らかなピッキング、ホリゾンタルなライン、予測不能な間によって、真にホーンライク(サックス・オリエンテッド)なスタイルを築いた。しかし、ケッセルやタル・ファーロウほど語られていない。“地味”レイニーとまで呼ばれた、素人うけしないスタイルで割を食った感じだ。

ケンタッキー州ルイヴィルで生まれ、10歳でギターを始めた。ジェリー・ウォルド楽団のギタリスト、ヘイデン・カウジーの教えを受け、44年にニューヨークに出て師匠の後釜におさまる。同楽団での録音は入手難だが、大編成のムード音楽とくれば多くは期待できない。2ヵ月後、シカゴに移り、地元のコンボを渡り歩く。48年1月から9月まではウディ・ハーマン楽団に在籍した。3月から5月にかけての放送録音(第2次吹き込みストライキ中で公式録音はない)を聴いた限りでは、ソロどころかバッキングすら聴こえない。

クールなスタイルを確立

最も古いソロが聴けるのは、4月のバディ・スチュアート(ヴォーカル)の録音ではないか。スムースでスマート、バップ臭は希薄で、クールですらある。行動をともにしていたアル・ヘイグ(ピアノ)がレニー・トリスターノに傾斜していた時期で、それに感化されたのだと思う。ところが、10月のスタン・ゲッツ(テナー)の録音ではビ・バップに後戻りしたような、ケッセル流の起伏に富むラインで通している。楽想に合わせたというよりは過渡期に特有の現象ではないか。ともあれ、ケッセルの影響が知れる貴重な記録だ。

スタイルを仕上げていく様子は49年4月と5月のヘイグの録音に、完成間近の姿は7月のヘイグと8月のバディ・デフランコ(クラリネット)の録音に、完成した姿は12月のアーティ・ショウ(クラリネット)のコンボ録音にとらえられている。51年にゲッツのグループに参加し、名をあげていく。55年前後にはタルに傾斜した演奏が散見されるが、タルも同様で、影響を与えあう仲(注)だった。影響が顕著なのはジミー・ゴウリーとルネ・トーマだ。バリー・ガルブレイスにも跡が認められる。息子のダグは、もちろん直系だ。

注:48年頃、レイニー、タル、サル・サルヴァドール(ギター)は同室に下宿していた。いずれも個性的だが、相互影響による近似性が見られることに不思議はない。さらに、ジョニー・スミスがしばしばここを訪れ、彼らに奏法上の助言を与えたということもある。

●タル・ファーロウ(1921‐1998)

クリスチャンに魅せられた看板屋

ジャズ・ギター史上の天才は、クリスチャン、タル・ファーロウ、ウェス・モンゴメリーの3人に尽きると思う。その独創性によって、クリスチャンはギターをソロ楽器として確立し、タルとウェスはギターを管楽器に並ぶソロ楽器に押しあげる。タルもレイニーとの相互影響のもとに真にホーンライクなスタイルを築いたが、そのスケールは前代未聞だった。圧倒的なスピード感とドライヴ感のみなぎるハードボイルドな語り口で、ジャズ・ギターにクリスチャン以来の興奮性をもたらす。クリスチャンとウェスをつなぐ巨人だ。

ノースカロライナ州グリーンズボロで生まれた。父親の影響で8歳頃にマンドリンやギターを始めたが、看板屋の道に進んだ。21歳のときにベニー・グッドマン楽団の演奏を通じてクリスチャンに魅せられる。同楽団のレコードを買い漁り、クリスチャンのソロを一音々々コピーした。43年に地元の空軍基地でプロ活動に入る。47年にダーダネル(ピアノ)のトリオに入ってニューヨークに進出し、ビ・バップの洗礼をうけた。49年12月にレッド・ノーヴォ(ヴァイブ)のトリオに加わってからメキメキ腕をあげ、名を広めていく。

ハードボイルドなスタイルを確立

初録音は50年5月、クリスチャン色はない。響きを抑えたトーンと、バップ基調のフレージングはそこそこ個性的だ。10月の録音になるとバップ臭は薄れ、ミディアム・テンポではダブル・テンポに乗ってホリゾンタルなラインを繰り出す。奔放さが加われば、タルと識別することは容易だろう。完成間近と思ったら、53年1月のギル・メレ(テナー)、5月のハワード・マギー(トランペット)の録音では、レイニーを思わせるスマートなスタイルで通している。どう聴いても、らしくない。スタイルを決めかねていたのだろう。

54年2月頃のアーティ・ショウのコンボ録音では俄然“らしく”なっている。4月に初リーダー録音に臨む。これはもうタルにほかならない。残るは太棹三味線にたとえられた野太いトーンだが、55年にギターを特注し(注)手に入れた。このあとギター史上の名盤を連発していき、エディ・コスタ(ピアノ)、ヴィニー・バーク(ベース)と組んだトリオで頂点に達する。タルの影響が容易に認められるのはレイニーとジョー・ピューマで、ガルブレイス、スミス、サル、ディック・ガルシア、ウェスにも摂取の跡がうかがえる。

注:ネックの長さが通常より1インチ短い。弦を緩く張ることで得られる、柔らかなサウンドを求めたと語っている。結果として、ドスの利いたトーンと、蛸と呼ばれた巨大な手のおかげで、スピーディーでありつつも、からみつくようなタイム感覚がもたらされた。

●ジム・ホール(1930‐)

遅咲きのヴァーチュオーゾ

ジム・ホールは、ジョン・スコフィールドやパット・メセニーなど、現代を代表するギタリストたちの尊敬を集める巨匠だ。真に名声を得たのは、『アランフェス協奏曲』がヒットしてからだと記憶する。それ以前も、ビル・エヴァンス(ピアノ)との『アンダーカレント』などを通じて名手と見られていたが、地味なイメージが先に立ち、人気や名声とは縁遠かったと思う。ホールの楽歴を追っていくと、そのスタイルが長い年月をかけて形成されていったことがわかる。ここでは、初期のスタイルを完成させるまでを見ていく。

ニューヨーク州バッファローで生まれ、オハイオ州で育つ。13歳のときに地元で活動を始めた。ジャズではないような気がする。クリーヴランド音楽院に学んだが、ギターは個人レッスンを受けた。クリスチャン、ジャンゴ・ラインハルト、テナー奏者のビル・パーキンスとズート・シムズに影響されたと語っている。55年2月にロスに移り、ケン・ハナ楽団に入った。4月に初録音、未聴だが必須ではあるまい。デイヴ・ペル・オクテットを経て加わった、チコ・ハミルトン・クインテットの諸作(8月~56年2月)から始める。

大まかには当時の白人ギタリスト一般に通じるスタイルだが、変わったところもある。バッキングがフォー・ビートやオフ・ビートに徹するわけではなく、いわば自由形なのだ。ルーツはジャズではなさそうに思えてくる。ソロはといえば、短いフレーズや単一音の反復にクリスチャンの影響は明らかだが、コンセプトは異質だ。音数の少ないシンプルなフレージング、のどかなブルース感覚はジョン・ルイス(ピアノ)に通じる。最初期のスタイルをとらえた最良の記録は、56年2月のルイス作『グランド・エンカウンター』だ。

インティメイトなスタイルを確立

11月のハンプトン・ホーズ(ピアノ)の録音では幾分スムースになる。シングル・トーンによるソロとブルース感覚はハーブ・エリスを思わせ、コード・ワークはケッセル色が濃い。直後にジミー・ジュフリー(マルチ・リード)のトリオに参加し、バッキングがインタラクティヴに、ヴォイシングがモダンになる。ところが、57年1月の初リーダー作では、タルの影響がうかがえる長いラインを垣間見せつつも、基調はケッセル系だ。先進性と保守性の交互は過渡期を物語る。このあと、ジュフリーのトリオで研鑽を重ねていく。

「髪が薄くなった」と語るほど厳しい研鑽は、58年12月のジュフリー作『ウェスタン組曲』で実を結ぶ。モダンなヴォイシングによる超絶バッキングはスリリングなことこのうえない。59年2月のジュフリー作『7ピーシズ』でインティメイトでインタラクティヴなスタイルが完成を見る。それは、おそらくフォークをルーツとし、クリスチャンやケッセルに連なるギター・オリエンテッドなものだ。ビル・フリゼール、スコフィールド、メセニーなど、かつてのギター小僧たちが魅かれるのは、高度の音楽性ばかりではあるまい。

●ウェス・モンゴメリー(1925‐1968)

地方にひきこもった改革者

ウェス・モンゴメリーは、マイルス・デイヴィス(トランペット)やジョン・コルトレーン(テナー)より1歳年上だ。バップ期に見合った世代だが、第一線に躍り出たのは59年、34歳になっていた。そんなオヤジがギターにクリスチャン以来の改革をもたらす。クリスチャン~ケッセル系のギター・オリエンテッドなスタイルと、レイニー~タル系のサックス・オリエンテッドなスタイルを統合し、ギターのダイナミズムとスケールを飛躍的に向上させた。ジャズ・ギター史は、ウェス以前とウェス以降でも画されることになる。

インディアナ州インディアナポリスに生まれた。12歳で4弦ギターを手にし、17歳のときにセミプロになる。初めてクリスチャンを聴いたのもその頃だ。18歳で結婚、19歳で6弦ギターに持ち替え、耳覚えでコピーに励む。まもなくサム・ピック奏法(注1)で弾き始めた。マイルドなサウンドを求め、かつ近所への騒音に配慮した結果のようだ。生計を維持するため、昼間は工場勤め、夜はクラブで演奏するという過酷な生活を送っていた。48年にライオネル・ハンプトン楽団のオーディションに合格し、50年までロードに出る。

在籍時の公式録音(49年1月‐50年1月)がコンプリート化されている。27曲中9曲で存在が確認できるが、バッキング(注2)だけだ。放送録音など、数曲でクリスチャン・スタイルのソロをとっていると聞く。せいぜいケッセルしかモデルがいなかった時期を思えば信じていいだろう。50年の中頃、家族思いのウェスは楽団を辞して生地に戻り、兄モンク(ベース)、弟バディ(ヴァイブ)と活動した。後述するように、57年には既に出来あがっている。スタイルを確立したのは50年代の半ばだと見るが、裏付ける物証はない。

トップに躍り出た中年の星

57年の初め、バディとモンクはグループを結成する。ウェスが参加した12月の録音では、トーンはメタリックだが、フレージングはウェスだ。《フィンガーピッキン》では、シングル・トーン→オクターヴ奏法→コード奏法という、お馴染のソロ・パターンが初お目見えする。58年4月の録音では、トーンもウェスだ。インティメイトな《ファー・ウェス》ではレイニーの、《ストンピン・アット・ザ・サヴォイ》などのアップ・テンポではタルの影がうかがえる。ウェスが参加した録音の多くは発表されず、名は広まらなかった。

59年9月、同地を訪れたキャノンボール・アダレイ(アルト)がウェスの演奏に衝撃をうけ、その口利きでリヴァーサイドと契約する。第1弾が『ザ・ウェス・モンゴメリー・トリオ』だ。本領発揮とはいかないが、超ど級の新人?だったことはわかる。60年1月、ジャズ・ギター史上どころかジャズ史上の大傑作『ジ・インクレディブル・ジャズ・ギター』を録音し、一気にトップの地位に躍り出た。後進は多かれ少なかれウェスの影響を受けている。なかでも大物は、ジョージ・ベンソン、パット・マルティーノ、メセニーだ。

注1:ウェスのスタイルを特徴づける奏法の一つで、ピックを使わずに親指の腹で弾く。

注2:ブギ・ウギのパターン、フォー・ビート、オフ・ビート、オブリガート、バック・リフなど。

次回はベースに入らせていただく。

●参考音源(抜粋)

[Jimmy Raney]

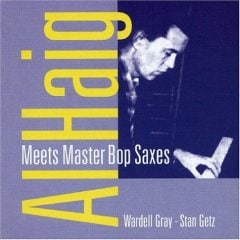

Al Haig Meets Master Bop Saxes (48.10-49.5 Definitive)

Preservation/Stan Getz with Al Haig (49.6-50.2 Prestige)

Cool Clarinet/V.A. (49.8 Capitol)

Experiments with Be-Bop/Artie Shaw (49.12 Jasmin)

[Tal Farlow]

The Savoy Sessions/The Red Norvo Trio (50.3-51.4 Savoy)

Howard McGhee Vol.2 (53.5 Blue Note)

I Can't Get Started/Artie Shaw and his Gramercy Five (54.2/3 Verve)

Tal Farlow Quartet (54.4 Blue Note)

[Jim Hall]

Grand Encounter/John Lewis (56.2 Pacific Jazz)

The Jimmy Giuffre 3 (56.12 Atlantic)

Jazz Guitar/Jim Hall (57.1 Pacific Jazz)

7 Pieces/The Jimmy Giuffre 3 (59.2 Verve)

[Wes Montgomery]

Complete Recordings with Lionel Hampton/Wes Montgomery (49.1-50.1 Difinitive)

Fingerpickin'/Wes Montgomery (57.12 & 58.4 Pacific Jazz)

Far Wes/Wes Montgomery (58.4 & 59.10 Pacific Jazz)

The Wes Montgomery Trio (59.10 Riverside)

林建紀

林建紀