よい遺言書とダメな遺言書の事例をもとに、効果的な書き方を考えたい。「えがお相続相談室」(東京都港区)顧問で、『残される母親が安心して暮らすための手続のすべて』の共著がある行政書士の横倉肇さんはこう話す。

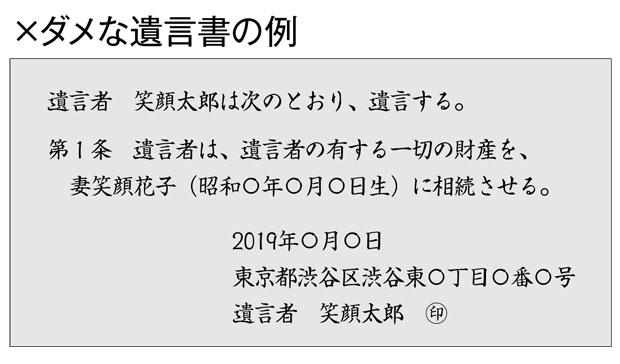

「よく見かけるのは、『一切の財産を妻に相続させます』の一言で終わらせてしまう遺言です。これでは、法定相続人の子どもから遺留分を請求される可能性があります」

遺言を書く際にまず考えるべきは、相続人がだれで、法定相続だと取り分がどの程度で、遺留分はいくらなのか。特に遺留分に配慮しないと、家族がもめる“争族”のタネになる。

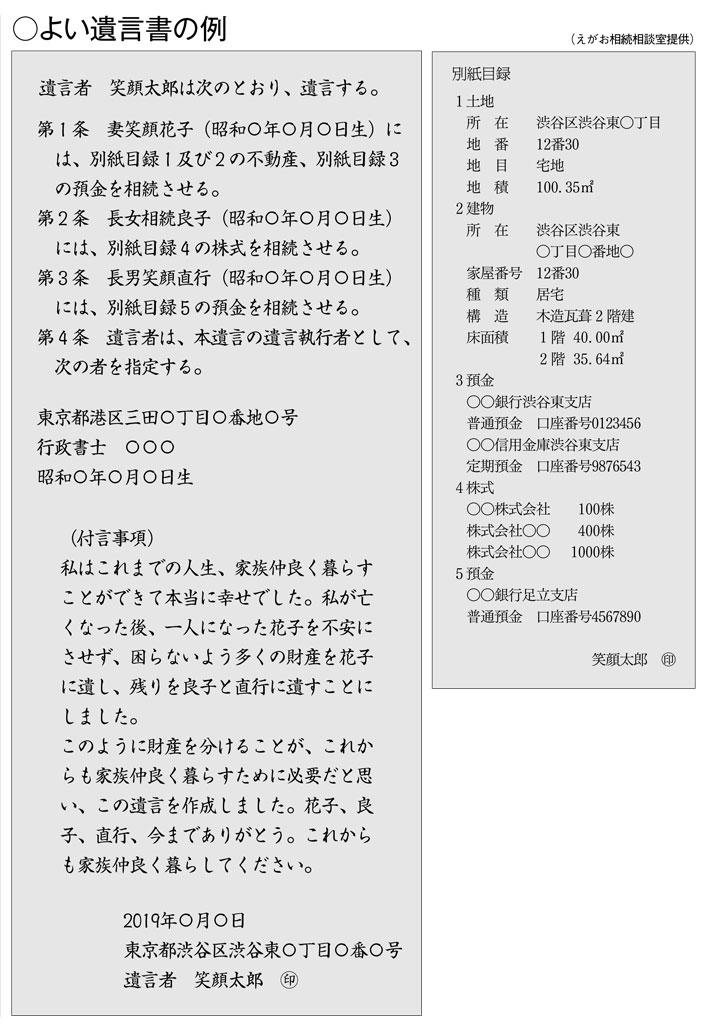

「よい例をみると、生活費の預金と自宅を妻に相続させる一方で、二人の子にも遺留分程度の財産を渡すように書いています。さらに、なぜその分け方にするかを付言事項で詳しく書いています」(横倉さん)

付言事項は法的効力がないが、家族への感謝や遺産分割への考え方を自分の言葉で伝えられる。うまく使えば、家族の心をつなぎあわせる“結い言”になる。

よい例は、「一人になった妻を不安にさせないため、多くの財産を遺した」とある。こうした言葉があれば、法定相続分より少ない額でも異論が出にくい。

決め手は、お金の分け方だけではない。「今までありがとう。これからも家族仲良く暮らしてください」とのメッセージ。故人のこんな一言が遺族の心に響く。

遺言を実現する遺言執行者も指定できる。相続人でもよいが、財産の取り分の多い長男が選ばれていれば、「親をそそのかし、自分の取り分を多くした」と兄弟姉妹からクレームがつくことも。行政書士など第三者の専門家に頼むのも手だ。

また、遺言を書く際はあいまいな表現にせず、明確な言葉遣いをした方がよい。

東京都内在住の男性(55)は亡くなった母の遺言を巡り、弟(53)ともめた。遺言には「土地を兄弟二人で折半しなさい」との文言。兄は「面積を半分」と考え、弟は「土地の価値で半分に」と主張した。土地は道路の面し方によって評価額が変わるため、面積の半分が評価額の半分になるとは限らない。主張は平行線をたどり、弟は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた。最終審判は「価値で半分に」との判断。兄弟はその後絶縁したという。