ノルディックウォーキングは、フィンランドのクロスカントリースキーの選手が、夏場のトレーニングのひとつとして、1930年代から活用したのが始まりだ。その後、全身運動効果の高いエクササイズとして注目を浴び、ドイツ、オーストラリア、アメリカなど世界各国に広がっていった。

歩き方は2パターン。ポールを前につく歩き方と身体の後方にポールをつく歩き方がある。前者は足腰の弱まった高齢者、ウォーキングフォームをきれいにしたいモデル業の人、子どもの正しい歩き方の訓練のためなど、「歩行」を意識した人向けのものだ。

実際、高齢者向けに、ノルディックウォーキングやポールウォーキングの体験会などを開催する自治体が増えており、さまざまな効果が検証されている。足腰に不安が出てきた高齢者は、蹴りだしが弱くなり、足が上がらず、歩幅も狭くなり、歩行速度が落ち、転倒してしまうケースが多い。それを身体の前方にポールをつくことによって、身体を支える面積が格段に広がるため、その安心感から、自然と体重を前方に預けられるようになり、前足部を使って強く蹴りだせるようになる。ポールを使って歩くことが転倒予防につながる、ということが実証されている。

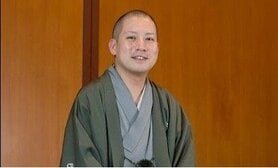

東京都ノルディック・ウォーク連盟の専務理事で、介護予防指導士の資格も持つ芝田竜文さん(46)は、「認知症予防にも効果的」だという。芝田さんは、実際に、リハビリの現場や病院などで指導している。

普段の生活(通常のウォーキング)の中では上半身の動きは少ない。ポールを持つことによって、自然と上半身が積極的に動くようになる。

「出す手はしっかり出す、引く手もしっかり引く。そうすると肩甲骨まわりの筋肉など、上半身の動きが大きくなり、とてもカロリーを使ううえに、一度に複数のポイントを意識して歩くこと(デュアルタスク)で、認知症予防にも効果的なのです」

歩くときは、骨盤から前に出すのがポイント。歩幅を決めるのは股関節の屈曲と伸展の幅だけではない。股関節のスライドによって歩幅が広がる。

※週刊朝日 2015年4月17日号より抜粋