独特な世界観を持つ作品で、世界中にその名を知られる、サラ・ムーン。日本未発表の新作を中心とした、シャネル・ネクサス・ホールの写真展「巡りゆく日々」に写真家を訪ねた。

* * *

写真家も憧れる写真家──サラ・ムーンの写真展「D’un jour a l’autre 巡りゆく日々」が、東京・銀座にあるシャネル・ネクサス・ホールで開かれている。

会場の壁はもちろんのこと、床も天井も白。余計な色彩がない白い空間の中、写真家自身が選び、構成した125点の作品が並ぶ。

「今回、シャネルのコラス社長は私に白紙委任(カルト・ブランシュ)をくれましたが、こんなにも白い(自由)とはね」と、サラ・ムーン。

ファッションや自然、彫刻などを被写体にした近年の未発表作品に加え、彼女が特に気に入っている作品、代表作、さらには昨年、日本で撮影した映像作品も音楽をつけて上映されている。タイトルどおり「巡りゆく日々」を体感できる展覧会だ。

〈私は見る、私は待つ、その目は探し求め、あるいはさまよい、識別し……そして時折、瞬く間にシャッターをよぎり、イメージが鏡に写し出されて、一枚の写真が生まれる〉(図録から)

フランスに生まれ、1960年代にモデルとして活躍したあと、70年代からファッション、広告の分野で写真家としてのキャリアをスタート。シャネルをはじめとするトップメゾンの仕事に携わった。

85年からは作家としての作品制作をはじめ、95年には「パリ写真大賞」を、2008年には優れた写真集に与えられる「ナダール賞」を受賞している。

モデル時代の後半、68年頃に友人たちの写真を撮り始めると、すぐに撮影の依頼が来たという。

「私はただ一歩一歩、目の前にあった次のステップを歩んできただけで、『写真家になる』と思ったわけではないのです。ただ、少しずつうまく写真を撮ることができるようになっていくうちに、興味も深まり、また好きになっていきました。そして、自分のスタイルを見いだしていきました」

現代を代表する写真家のひとりとして、30年にわたり、第一線で活躍しながら、映像作品「ミシシッピー・ワン」やアンリ・カルティエ=ブレッソンを追ったドキュメンタリーを発表。どの作品も、ひと目でサラのものだとわかる空気を持っている。

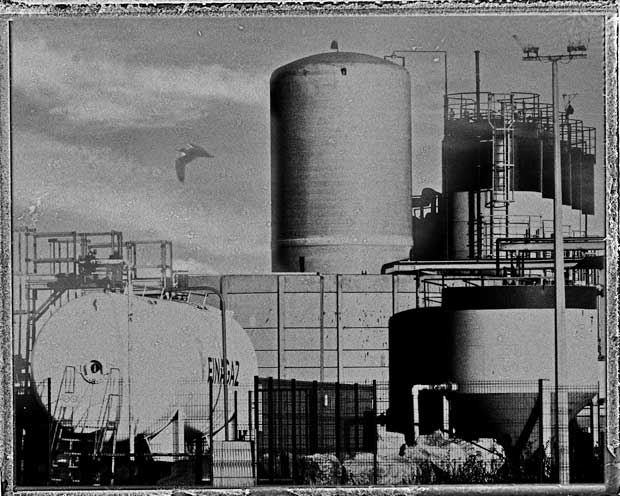

今回の展示のなかには相撲部屋で撮った力士の練習風景や川崎の工業地帯の映像など、日本を舞台にした作品もある。

「相撲はとても好きです。宗教的で、儀式めいていて。工業地帯も日本的であると感じます」

展覧会のために来日、会場に現れたサラに、若い日本人カメラマンが話しかけた。

「ロンドンに留学している頃、あなたがいるというアトリエに通って、失敗したプリントが捨てられていないか探したくらい、あなたの作品が好きなんです。まるで魔法がかかっているみたいな写真を、どうやって撮っているんですか」

ささやくような繊細な声で、写真家は答える。

「魔法なんてないわ。大きな作品は色調を調整してインクジェットでプリントしたもの。最近はフィルムでの撮影はしていなくて、アナログはネガ付きのポラロイドカメラ。それからカーボンプリントを使うこともあるけれど、魔法じゃないわね」

本人はそう言うが、圧倒的な世界観を持つ作品に魅了されずにはいられない。

シャネル日本法人の代表取締役社長であるリシャール・コラスもそんな一人。自身もカメラ愛好家であり、雑誌「フォト」を読んでいた少年時代から「サラは大切な人だった」と語る。

「どうにかしてサラのような写真を撮りたくて、カメラのレンズにクリームを塗ってみたりしましたよ。もちろん、失敗したけれど(笑)。サラは、儚(はかな)い一瞬を捉えることで、奇跡的な写真を作り上げているのではありません。彼女がその時を創造するのです」

写真家として成功し続けるために必要なのは「幸運に恵まれること。それから撮りたいと思う欲望を持ち続けること」だと答えてから、サラは尊敬するアンリ・カルティエ=ブレッソンの言葉を引用した。

「あなたが写真を撮るのではなく、写真があなたをつかまえる」

モデル=撮られる人としてキャリアをスタートしたサラは、いつしか写真に捉えられ、自身が写真家になったのだろうか。

サラ・ムーンの幅広い作品を見ることができる会場で、奇跡の瞬間を見つけてほしい。(文中敬称略)(ライター・矢内裕子)

※AERA 2018年4月30日-5月7日合併号