BOOKSTAND

小学生の時にエジソンの伝記を読んで開発者に憧れた------アノヒトの読書遍歴:TAKAHIROさん(前編)

ダンサー・振付師として活躍するTAKAHIROさん。大学入学後にダンスを始め、卒業後の2004年に単身渡米しました。全米放送のコンテスト番組「Showtime At The Apollo」でマイケル・ジャクソンを超える歴代最多の9大会連続優勝するなど多大な活躍を見せます。2014年に帰国した後は、アイドルグループ欅坂46 の「サイレントマジョリティー」(2016年)や「不協和音」(2017年)の振り付けを担当し話題を呼びました。そんなTAKAHIROさんは本好きでもあるそうで、普段はどんな本を読んでいるのでしょうか。日頃の読書生活について伺いました。

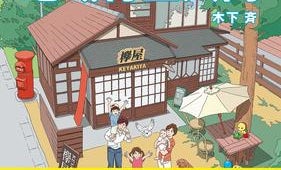

補助金は地方のガン!? 「地方のリアル」と「成功のコツ」がストーリー形式でまるわかり

テレビや雑誌でもたびたび取り上げられる「まちづくり」。「地方に移住した若者が奮闘するサクセスストーリー」や「老人たちが手と手を取り合い支え合う心温まる物語」といった部分をフィーチャーして紹介されることも多いですが、実際にはきれいごとばかりでは済まされないもののようです。 『凡人のための地域再生入門』は、一般社団法人エリア・イノベーション・アライアンス代表理事でまちづくり専門家として国内外で活動する木下斉氏による著書。地方衰退の「構造」とビジネスでの「変革手法」が122のキーワードとともに公開されており、SNSでも「#地元がヤバい本」というハッシュタグとともに話題を呼んでいる一冊です。 本書が特徴的なのは、単なるビジネス書ではなく小説仕立てになっているところ。あらすじはこちらです。 主人公・瀬戸淳の地元は、東京から新幹線で1時間、さらに在来線で20分という、人口5万人ほどのどこにでもある地方都市。ある日東京で働く淳に、母が「商売をやめ、店も家もすべて売り払い余生を楽しみたい」と言い出します。東京と地元を行き来し、廃業手続きや不動産売却といった“実家の片付け”に追われる淳ですが、「実家の片付け問題」は次第にシャッター街の再生、さらに地域全体の再生という思わぬ方向へと進んでいきます…………。 ストーリー形式で読み進める中で、重要なキーワードには参考書の注釈のような解説が出てきます。これが地方再生のリアルなところ、シビアなところにかなり斬り込んで書かれてあって興味深いです。 たとえば「公共開発の怖いところは、開発時に国からいくらもらおうとも、その維持費は自らが負担しなくてはならない」という箇所。「維持費は自らが負担」という部分がマーカー風に塗られ、「施設開発は、建てるときより建てた後のほうがコストがかかる。開発後の維持管理、定期的な大規模修繕、解体などトータルでかかる生涯費用を計算すると、一般的に建てるときにかかる開発費に対して3~4倍かかる」といったふうに、さらに詳しい説明が別枠でされています。 このあたりは、20年以上「まちづくり」の現場でさまざまな仕事を経験し、全国各地の大勢の未経験者にノウハウを伝えてきたという木下氏だからこそ書ける内容だといえるでしょう。 本書のタイトルには「凡人のための」という言葉がありますが、木下氏は「いつまで待っても地元にスーパーマンは来ない」と言っています。成功しているように見える地域のリーダーは一見、スーパーマンやヒーローのように見えますが、裏では事業や私生活でさまざまなトラブルに巻き込まれているかもしれない生身の人間です。そして、そもそも地域にスーパーマンは必要ではなく、それぞれの役割を果たす「よき仲間」を見つけ、地味であっても事業を継続していけば成果は着実に積み上がっていくというのが木下氏の主張です。 けれど、やはりそこで大切になってくるのが「ロジック」や「ノウハウ」や「エモーション」。地方再生やまちづくりに取り組む人はぜひ本書でそうしたところを学んでみてはいかがでしょうか。そして地元の将来を心配するすべての人にとっても、本書は有益な1冊になっているかと思います。

【本屋大賞2019】瀬尾まいこさん『そして、バトンは渡された』 「愛情を注ぐ相手があることは幸せ」

本日4月9日、東京・明治記念館で、全国の書店員が選ぶ「2019年本屋大賞」の発表会が開催され、作家・瀬尾まいこ(せお まいこ)さんの『そして、バトンは渡された』(文藝春秋刊)が大賞に輝きました。 授賞式では、ゲストプレゼンターとして昨年の受賞者、辻村深月さんが花束を贈呈。「この1年、次に自分はどなたにバトンを渡すんだろうと、一冊一冊本が出るたびに楽しみに読んでいました。この本は、読んで最後幸せな涙が溢れました。瀬尾さんにバトンを渡せて嬉しいです。おめでとうございます」と祝福の言葉を寄せました。 そして大賞受賞者の瀬尾さんは「素晴らしい賞をありがとうございます。今この壇上に立って、思っていた以上に嬉しくて感動しています。この本は、一人の女の子に、血が繋がっていなかったり、長い時間だったり、短い時間だったり、色々なかたちで親として関わっていく大人が出てきます。愛情を注がれることはもちろん幸せですが、愛情を注ぐ相手があることはもっと幸せなんだと思います」とコメントしました。 本作に登場するのは、17歳の少女、森宮優子。彼女は血の繋がらない親の間をリレーされ、4回も名字が変わっています。しかし当の本人は「困った。全然不幸ではないのだ」とひょうひょうとしていて......。身近な人が愛おしくなる、著者会心の優しい物語です。 受賞した瀬尾さんは、1974年、大阪府出身。大谷女子大学国文科卒。2001年、『卵の緒』で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年単行本『卵の緒』で作家デビュー。2005年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞を、2008年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞。他『図書館の神様』『優しい音楽』『僕らのごはんは明日で待ってる』『あと少し、もう少し』『春、戻る』など著書多数。 本屋大賞は、出版業界活性化のため、全国の書店員が、年に1度、「一番売りたい本」を投票で選ぶもので、第16回目となる今回は、「2017年12月1日~2018年11月30日に刊行された日本のオリジナル小説」が対象となりました。1次投票には全国493書店より書店員623人、2次投票には308書店より371人の参加がありました。 「本屋大賞2019」ノミネート10作品の順位は以下の通り。 1位 『そして、バトンは渡された』瀬尾まいこ/文藝春秋 2位 『ひと』小野寺史宜/祥伝社 3位 『ベルリンは晴れているか』深緑野分/筑摩書房 4位 『熱帯』森見登美彦/文藝春秋 5位 『ある男』平野啓一郎/文藝春秋 6位 『さざなみのよる』木皿泉/河出書房新社 7位 『愛なき世界』三浦しをん/中央公論新社 8位 『ひとつむぎの手』知念実希人/新潮社 9位 『火のないところに煙は』芦沢央/新潮社 10位 『フーガはユーガ』伊坂幸太郎/実業之日本社 ■本屋大賞公式サイト http://www.hontai.or.jp/

【速報】「本屋大賞2019」は、瀬尾まいこさん『そして、バトンは渡された』に決定!

本日4月9日、東京・明治記念館で、全国の書店員が選ぶ「2019年本屋大賞」の発表会が開催され、作家・瀬尾まいこ(せお まいこ)さんの『そして、バトンは渡された』(文藝春秋刊)が大賞に輝きました。 本作に登場するのは、17歳の少女、森宮優子。彼女は血の繋がらない親の間をリレーされ、4回も名字が変わっています。しかし当の本人は「困った。全然不幸ではないのだ」とひょうひょうとしていて......。身近な人が愛おしくなる、著者会心の優しい物語です。 受賞した瀬尾さんは、1974年、大阪府出身。大谷女子大学国文科卒。2001年、『卵の緒』で坊っちゃん文学賞大賞を受賞し、翌年単行本『卵の緒』で作家デビュー。2005年『幸福な食卓』で吉川英治文学新人賞を、2008年『戸村飯店 青春100連発』で坪田譲治文学賞。他『図書館の神様』『優しい音楽』『僕らのごはんは明日で待ってる』『あと少し、もう少し』『春、戻る』など著書多数。 本屋大賞は、出版業界活性化のため、全国の書店員が、年に1度、「一番売りたい本」を投票で選ぶもので、第16回目となる今回は、「2017年12月1日~2018年11月30日に刊行された日本のオリジナル小説」が対象となりました。 ■本屋大賞公式サイト http://www.hontai.or.jp/

プーチンも学んだ諜報機関KGBの記憶術で脳のリミッターを解除せよ!

敵の情報を得るといったミッションのために極秘に活動する「スパイ」。『ミッション・インポッシブル』や『007』シリーズなどの映画を観ていると、派手なアクションやガジェット的な小道具がまず思い浮かびますが、実はスパイの装備で最も重要なものは「スパイ本人の頭脳」なのだとか。 中でも記憶力はスパイの任務に欠かせないもので、膨大な情報を完全に記憶して正確に再現できなくてはならないといいます。 その能力、スパイじゃない私たちにも少しでいいから分けてほしい......! ということで、記憶力を鍛え、思考を研ぎ澄ます方法をさまざまな演習をとおして学べる一冊がカミール・グーリーイェヴ デニス・ブーキン著『KGBスパイ式記憶術』。本国ロシアのみならず、アメリカ、中国、ヨーロッパなど世界13か国で刊行されたベストセラーが、ついに日本にも上陸したというわけです。 本書がユニークなのは、スパイ小説さながらのスリリングなストーリーが用意されている点。 1954年、モスクワ大学で心理学を研究するA・N・シモノフは、プーチンも在籍した東西冷戦時代最強の情報機関KGB(ソ連国家保安委員会)にスカウトされ防諜活動に従事することに。果たしてシモノフはスパイとして成長し、ミッションを遂行できるのか......!? 純粋にストーリーの続きが気になって、結末を知りたくて仕方がなくなる人もいるに違いありません。 そしてその途中にはさまれているのが「記憶力テスト」や「脳のトレーニング」といった演習問題。たとえば、「演習11」では「結び付けてみる」という問題が出されます。「スイカ/バット ヘリコプター/ドレス 木/電話」といったペアになっている10の単語を60秒間で覚え、時間が来たらそれぞれの単語とペアの単語を声に出して言ってみるというもの。 これはまず、ペアになっている単語を互いに関連付け、それを視覚的にイメージし、どのように関連付けたかを記憶するとよいそう。すばやく連想する能力、さまざまな物事を互いに関連付ける能力は、どの記憶術でもきわめて重要だといいます。たしかにこうしたさまざまな訓練を地道に積んでいけば、個人の記憶力を最大限に高められるかもしれません。 記憶力は勉強だけに限らず、ふだんの生活やビジネスにおいても必要なもの。また、本書で訓練を重ねれば、情報をあつかう力、タイムマネジメント力、コミュニケーション力も向上するとのことで、記憶術以外においても有益な能力が身につくはずです。ぜひ皆さんも諜報部員になった気分で、さまざまな演習を通して自身の脳のリミッターを解除してみてください。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ベルリンは晴れているか』――戦後・戦中のドイツを追体験できる歴史ミステリー

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは深緑野分著『ベルリンは晴れているか』です。 ****** 本書は第160回直木賞候補をはじめ、第9回Twitter文学賞で国内編第1位、「このミステリーがすごい!2019年版」国内部門2位など多くの場で評価された注目作です。 舞台は第二次世界大戦直後の1945年7月、ナチス・ドイツが降伏し米ソ英仏の4カ国統治下におかれたベルリン。ソ連と西側諸国が対立しつつある緊迫した状況のもと、敗戦により荒廃した街で歴史ミステリーが展開されます。ちなみに同時期、米英中の3カ国が日本の戦争終結条件を示したポツダム宣言を発表した場所も、このベルリン郊外のポツダムです。 主人公は、米軍の兵員食堂でアメリカ人から「ブス」などと罵声を浴びながらも、たくましく働くドイツ人の女の子アウグステ・ニッケル、17歳。戦時中に家族を亡くし、天涯孤独の身でもあります。そんな彼女はある日のこと、ソ連のNKVD(内務人民委員部)から呼び出しを受けます。アウグステにとってソ連は、過去の因縁から複雑な思いを抱えていて......。 そこで待ち受けていたのは、かつて身寄りのない彼女を世話してくれた恩人クリストフ・ローレンツの死でした。米国製の歯磨き粉に毒を仕込まれて死んでいたというのです。彼女はNKVDから疑いの目を向けられつつ、行方不明になったクリストフの甥には重要参考人として捜査の手が及びます。 アウグステはNKVDの人手不足を理由に、クリストフの甥の捜索を依頼されます。はからずも、現地の地理に詳しい泥棒で元映画俳優のカフカを連れ立って旅立つことになります。この「本編」ではたった2日間の道中での出来事が濃密に描写されます。 物語の途中で挿入される「幕間」では、なぜ彼女が両親を亡くしたのか、どうして彼女がいつもケストナーの英訳版『エーミールと探偵たち』を大切に持ち歩いているのか、アウグステの過去が徐々に明かされていきます。 同時に戦時中のドイツという国も描かれます。街の様子や戦争の悲惨さがこれでもかと、事細かに描写されており、著者の深緑さんが実際にその場にいたのではないか......そう疑ってしまうほどの生々しいまでのリアルさに驚くことになるでしょう。 本編と幕間から事件の謎が解明される本書。そんなミステリー要素を楽しめることはもちろん、歴史小説としてヒトラーの狂気さ、戦争という悲劇が嫌というほど感じとれる価値ある1冊でもあります。あなたは歴史から目をそらさずに読むことができるでしょうか?

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『フーガはユーガ』――双子が特殊能力の"アレ"で「悪」に立ち向かう物語

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは伊坂幸太郎著『フーガはユーガ』です。 ******* 伊坂幸太郎さんの作品の醍醐味ともいえる華麗な伏線回収はもちろん、読後に悲しくもどこか優しい気持ちになれる伊坂ワールドの魅力を味わえる1冊です。 双子の兄弟、常磐優我と風我。2人は幼いころから、父親に日常的に暴力を受けており、母親にはそれを見て見ぬふりされる過酷な家庭環境で育ちました。そんな厳しい生活の中で、彼らは双子に備わった特殊能力"アレ"を初めて体験します。 ある日、そんな優我のもとに、フリーのディレクターを名乗る男・高杉が取材にやってきます。テレビの新番組のネタに困っていた高杉は、"アレ"としか説明できない不思議な映像を発見し、そこに優我が映る理由を知りたかったのです。「面白ければテレビ出演」という条件のもと、優我はその特殊能力にまつわる過去のエピソードを語り出します。 双子は"瞬間移動"で入れ替わることができるのです。それは、「2人の誕生日」にだけ、しかも2時間おきのタイミングで。幼少期から大人に至るまで、自らも過酷な境遇にもかかわらず、似た環境に身を置く人々を見ると、「誰かを支配する奴は気に入らない」とじっとしていられません。まるでヒーローのごとく、あっと驚く作戦で「悪」を退治していきます。 物語では様々な「悪」が描かれますが、注目すべきは、度々登場する小学生女児をひき逃げした未成年の男の存在。中学時代、風我が家出していた被害者の女児に、"お守り"として汚れたシロクマのぬいぐるみを渡していた接点から、彼らにとって忘れられない事件でした。その男が次第に2人の人生に影を落とし......。父親という「絶対悪」の顛末、そして、ひき逃げ犯という「悪」の意外な正体とは? 全体的に暴力やいじめシーンなど暗い話が多い物語ではあるものの、クスっとくるユーモアに富んだ優我と風我の掛け合い、2人を優しく見守る大人の存在など所々に救いも存在します。読後にはきっと双子のファンになっているはず。 勉強ができて大学に進学した優我。運動神経が良くて中学卒業後に働きだした風我。対象的な人生を歩む2人でも、心はいつもつながっています。コインの裏と表のように2人で1人"唯一無二のヒーロー"の目撃者になってみませんか?

成婚率80%を誇る婚活アドバイザーが送る、本当の幸せを掴むための婚活テクニック

以前、BOOKSTANDニュースでご紹介したこともある『男の婚活は会話が8割 「また会いたい」にはワケがある!』。婚活を成功させるための会話術について男性向けにレクチャーした一冊でしたが、女性向けに書かれたものが『なぜか9割の女性が知らない婚活のオキテ』といえるかもしれません。 著者は、結婚相談所マリーミー代表で、婚活アドバイザーとして成婚率80%を誇るという植草美幸さん。「"出会えない"には理由がある」ということで、本書では勝手な思い込みや逆効果な行動などNGな婚活の取り組み方に警鐘を鳴らし、本当の幸せをつかむための婚活テクニックを教えてくれます。 本書ではチャプター1の「出会い」に始まり、「デートまで」「初デート」「2度目以降のデート」「おうちデート」「家族に会う」「結婚が決まるまで」「婚約から結婚まで」とチャプターごとに順を追って、それぞれのNGを詳しく解説しています。 たとえば「合コンや婚活パーティーに積極的に参加する」。これは一見、婚活を成功させるにはとても有効な方法に思えます。でも、植草さんからすると"NG"! なぜなら「そもそも合コンは遊びの場であって、結婚相手を探す場ではありません。婚活パーティーにしても、"婚活"とついているだけで、合コンと同じ。真剣に結婚を考えている人が参加するところではないのです」「本気で考えているなら、合コンや婚活パーティーは、いい加減、卒業しましょう」とのこと。そのほか、友達の紹介や出会い系アプリ、フェイスブックなどで相手を探すのも植草さんはNGとしています。 デートをスタートさせて以降もNG事例はいっぱい。「勝負服でデートする」「お店やメニュー選びは、常にお任せ」「デート後すぐに、お礼のLINEやメールをする」「手料理をふるまう」などは避けるべきだそう。なぜダメなのか......その理由はぜひ自身で読んで確かめてみてください。 皆さんの中には本書を見て「こんなにもやっちゃいけないことがあるなんて!」とオキテの多さに驚く人もいるかもしれません。けれど、本書はあくまでも「結婚というゴールへたどり着くためのテクニック」が書かれた一冊。自由な恋愛を楽しむのではなく、結婚という明確な目的を果たすためには"正しい戦略"というものがあるのだということを感じさせられます。 日本では現在、18歳から34歳までの女性の約6割に恋人がおらず、30代後半の未婚男女にいたっては約8割に恋人がいない状況だと本書ではふれています。正直、結婚願望がある人にとってはなかなか苦しい現状といえますが、だからこそ、正しいテクニックを知ることが効果的となってきそうです。 そう考えると、「出会いがない」「周りにいい男性がいない」と言っている女性は、もしかしたら戦略ミスを犯している可能性も......。本書をうまく活用して"婚活のオキテ"を身に着け、楽しく戦略的に行動すること。これこそが結婚への最短距離になりうることもあるかもしれません。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『火のないところに煙は』――ネタバレ前に読んでほしい「ぞわっ」とする怪異話

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは、芦沢央著『火のないところに煙は』です。 ******* "新ミステリーの女王"とも称される芦沢さんの新作は、まるで本当の話のようで読後に「ぞわっ」とする5つの話とエピローグからなるホラー連作短編集です。 物語は、新潮社から神楽坂を舞台にした「怪談小説」の執筆依頼を受けた作家の「私」が、知人や仕事仲間から聞いた話を、連載小説にまとめていく形で進行していきます。 第一話の「染み」では8年前、大学時代の友人の紹介で出会った角田尚子の奇妙な話が展開されます。尚子は当時、結婚を考えていた銀行員男性と「よく当たる」と評判の"神楽坂の母"と呼ばれる占い師のもとを訪れます。 占い師は開口一番、結婚すれば「不幸になる」と断言。彼は今までないほど大声を出して激昂してしまい、その後も事あるごとに占い師の悪口を繰り返すばかり。そんな態度にウンザリした尚子は別れを切り出すと、彼は「別れるなら死んでやるからな」と脅迫。 やがて、彼は夜中に「今すぐ会いたい。会ってくれなきゃ死ぬ」と言いだし、尚子を呼びつけては、心無い言葉を浴びせる日々が続きました。ある日、耐えられなくなった尚子は、その呼び出しを無視してしまいます。彼はその日の夜、神楽坂で「事故死」を遂げたのでした。 話はそれだけでは終わりません。広告代理店で電車の中吊り広告枠をクライアントに売る仕事をしている尚子。彼女が担当したクライアントの広告だけに、「赤黒い染み」が付着している気味の悪い現象に悩まされます。しかも、その染みをルーペ越しで見ると、身の毛がよだつような"ある文字"で構成されていたことが発覚して......。 当時、出版社で働いていた「私」は、自分の担当した本の著者でオカルトライターの榊(さかき)桔平に、この一件について手がかりを得ようと話を持ち掛けます。榊は神楽坂の占い師を「あの人は、ヤバイ」とだけ警告。その意味、そして占い師をめぐる怪異の真相とは? 怪異話はホラーとはいえ、ミステリー要素も強いため、「フィクション」だと安心する人も多いでしょう。しかし、一見関係のなさそうな各話が、最後のエピローグで一つにつながったとき、「本当の話かもしれない...」と言い知れぬ恐怖に襲われることになるでしょう。ぜひ、ネタバレされる前に一気に読み進めることをおすすめします。

特集special feature

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ひとつむぎの手』――医療ミステリー×ヒューマンドラマが織りなす極上エンタメ小説

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは知念実希人著『ひとつむぎの手』です。 ******* 大学病院を舞台に医師の葛藤や複雑な人間模様が描かれる本書。一般人が知りえない特殊な空間で繰り広げられる物語は、それだけで興味をそそられます。それも現役医師による作品だとしたらリアルそのもの。極上の医療ミステリーとヒューマンドラマを楽しめます。 主人公の平良祐介は純正会医科大学付属病院の心臓外科医。週2、3日しか家に帰れないハードワークは、30代半ばに差しかかった平良の体力を容赦なく削ります。その過酷さに1年で3人が退局し、医局では慢性的な人手不足に悩まされていました。 そんな中、医局で絶対的権力を握る赤石源一郎教授から呼び出され、同時に3人もの研修医の教育担当を命じられます。日常業務だけでもきつい状況のため、断ろうとした平良でしたが、赤石教授に暗に"ある条件提示"ともとれる言葉に、踏みとどまります。 条件とは、最低2人の研修医を医局入りに成功できれば、心臓の手術数が多く経験を積むことができる富士第一総合病院への出向が叶い、一流の心臓外科医として道が開かれる。しかし、失敗すれば心臓外科がない沖縄県の小さな病院に出向になり、これまでの努力がすべて水の泡になるものでした。平良はその提示を飲み、教育担当として邁進することに。 やってきた研修医は、赤石教授にひかれる郷野司、心臓再生に関心がある牧宗太、小児心臓外科に興味を持つ宇佐美麗子の個性が異なる3人。不器用ながらも各患者に合った治療をこなす平良に、研修医たちは次第に心を動かされていきます。平良の医師としての情熱はもちろん、研修医の心境変化や成長エピソードも必見です。 順調に事が運びだした矢先、医局を揺るがす大事件が起こります。各医局に赤石教授にまつわる「怪文書」が届いたのです。赤石教授が薬剤臨床試験の結果を改ざんした見返りに、賄賂を受け取っているという内容に衝撃が走ります。 平良は渦中の赤石教授から、犯人発見のあかつきに、またしても富士第一総合病院への出向検討をちらつかせられて、捜索依頼を受けることに。怪文書を送った犯人は一体誰なのか? そして平良は一流の心臓外科医になれるのか? 待ち受ける意外な結末とは......。 手に汗握る展開と心温まるエピソードの絶妙なバランスが織りなす物語は、最後まで一気読みできる面白さ。医療エンタメの新定番として、一読の価値ある作品といえそうです。

人情味あふれる「オネエ」助産師たちと出産に向き合う産婦人科医の成長物語

妊娠・出産をテーマにした近年の作品といえば、原作の漫画が後にドラマ化もされた『コウノドリ』や、70万人以上を動員したというドキュメンタリー映画『うまれる』などがあります。 この映画『うまれる』の監督である豪田トモさんが初の小説として執筆したのが本書『オネエ産婦人科』です。カバーと本文のキャラクターイラストを漫画『コウノドリ』の作者である鈴ノ木ユウさんが担当しています。 本書の主人公は産婦人科医師の橘継生(32歳)。「胎児の声が聞こえる」という特殊能力を持っていますが、以前勤めていた総合病院で担当患者が"産後うつ"で自殺してしまったことをきっかけにドロップアウトしてしまいます。心機一転、彼がやり直すこととなったのは、地方の小さなクリニック・尾音(おね)産婦人科。ここは人情味溢れる「オネエ」の助産師や、筋肉マニアでノリの良いゲイの院長、男性だったとは思えない美人心理士など、さまざまなジェンダーかつ強烈で愛すべき個性をもった人たちが働いている、通称「オネエ産婦人科」と呼ばれてるクリニックだったのです......! 最初は思いもよらぬ環境にショックを受ける継生でしたが、こうした仲間とともにお産に向き合う中で、継生も自身が抱えたトラウマを乗り越え、医師として、人間として育っていくという成長物語にもなっています。 働いている人も個性に溢れていますが、ここでのお産もとても個性的。たとえば分娩台でいきむ妊婦から少し離れたところでサーフボードの上で波乗りをしているかのようなポーズをとる夫。これは陣痛の波に奥さんと一緒に乗りたいというサーファー夫婦のバースプランを叶えたものだそう。ほかにも、精神的サポートを提供するために「よりそいケア」と呼ばれるカウンセリングをおこなっていたり、赤ちゃんが生まれるとアカペラ部と呼ばれるスタッフたちがバースデーソングを歌ったり。大病院ではむずかしい個人病院ならではの独自の工夫やサービスが取り入れられています。これから出産する人は「こんな病院で産みたい!」、出産経験がある人は「こんな病院で産みたかった!」と思う人も多いんじゃないでしょうか。 私たちは何においても「フツー」であることを求めがちです。妊娠・出産においてもそうだし、育児においても、セクシャリティーや生き方においても常に「人と違っていないか?」を判断基準にしがちに感じます。そんな私たちにこの本は常に「フツーって何?」と問いかけ、「みんな違っていいんだよ」とやさしく寄り添ってくれるかのよう。サブタイトルに「あなたがあなたらしく生きること」とありますが、多様性を認め、受け入れてくれるオネエ産婦人科はもしかしたら日本でいちばんあたたかな場所といえるかも。このクリニックで繰り広げられる命と家族の物語に、皆さんもきっとたくさん笑ってホロリと泣かされることでしょう。 最後に。本書を読んでいると、脳内で映像としてとても浮かびやすいです。それぞれのキャラクターがイラストで紹介されているというのもありますが、作者の豪田さんによると「のちに映像化するための原作」というイメージでも書いたとのこと。いずれドラマや映画になってもおかしくない娯楽小説としてもじゅうぶん楽しめるので、ぜひ大勢の方に手にとってもらいたい一冊です。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『ひと』――人生を好転させるには「ひと」が不可欠と教えてくれる物語

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは小野寺史宜著『ひと』です。 ******* 人と人との関係が希薄になりつつある今、誰しもが孤立する可能性を抱えています。そんな社会風潮にあるだけに、本書から改めて人は一人では生きられないこと、そして支え合って生きる大切さをこれでもかと痛感させられる作品です。 主人公の柏木聖輔は鳥取県出身の20歳、高2のときに父を亡くして進学をあきらめかけたものの、母親からの後押しで上京。柏木は東京・江東区の南砂町でアパートを借り、法政大学に通い、軽音サークルに所属しながらアルバイトをこなす日常を過ごしていました。 しかし、就職活動が迫る大学3年時、鳥取で暮らす母が急逝すると状況は一変。親戚はおらず天涯孤独の身となり、大学は迷うことなく中退し音楽もやめてしまいます。金銭的事情から、どうにかして職を探すことを迫られます。 そうした中、自宅近くの銀座砂町商店街にある総菜屋で、ラスト1個のコロッケを目の前で買われてしまい、手持ちのお金では他の商品は買えず途方に暮れていると、店主の田野倉さんの好意でメンチカツを負けてもらう優しさに触れます。その瞬間、アルバイト募集中の張り紙が視界に入った柏木は、思わず「働かせてください」と口にしていました。 そのとっさの決断は、田野倉さんが声をかけてくれたことが、柏木にとって大きいことだったから。なぜなら、柏木は「久しぶりに人としゃべった」からであり、「しゃべろうと思わなければ誰ともしゃべらずにいられる。独りになるというのは、要するにそういうことだ。(中略)それはこわいことだ。」と身をもって感じていた矢先のことだったからです。 どん底だった柏木の人生が、総菜屋で働き始め、店主夫妻や優しい先輩たち、そして商店街の人々と関わっていくことで、"ある夢"を抱けるほど徐々に好転していきます。 一方で気になる存在も。地元の同級生で首都大学東京に通う井崎青葉が偶然、客として来店し思わぬ再会を果たします。次第に柏木の中でその存在が大きくなる中、青葉の元カレで慶應大学に通い有名企業に内定を決めた高瀬涼が立ちはだかり......。 柏木は悲観も楽観もせずに今を懸命に生きています。その姿にきっと心打たれるはず。人は一人になったとき、「人の力」がキーになることを、作品全体を通して感じざるを得ません。特に最終章ラスト1行の力強い柏木の言葉は必見です。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『熱帯』――最後まで読んだ人間がいない「幻の本」をめぐる冒険

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは森見登美彦著『熱帯』です。 ******* 森見登美彦さんといえば、『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』など、京都を舞台にした独特なファンタジー色が強い作風。本書もそんな「森見ワールド」を期待している読書を裏切らない1冊になっています。 物語は小説を書きあぐねている作家の森見さん自身が、謎めいた本との出会いを回想するシーンから始まります。大学時代に古書店で購入したその本の名は『熱帯』で、佐山尚一(さやましょういち)という人物が書いた本でした。 冒頭には「汝にかかわりなきことを語るなかれ しからずんば汝は好まざることを聞くならん」と意味深な警告文。その内容は、推理小説、恋愛小説、歴史小説、SF、私小説、ファンタジーのいずれも当てはまらない「なんだかよくわからない小説」だというのです。 森見さんは読み進めていくうちに、物語の結末が気になるにもかかわらず、不思議なことに読むスピードが遅くなることに気づきます。それでも半分ほど読み終わったときに、『熱帯』との突然の別れがやってきます。枕元に置いたはずの『熱帯』が、目を覚ますとこつ然と消えていたのです。当初は簡単に見つかると高を括っていたものの、どこを探しても一向に見つからず......。なんとそれは"幻の本"だったのです。 16年後、森見さんはかつての同僚とともに、謎を抱えた本を持ち寄って語り合う「沈黙読書会」なる奇妙な催しに参加します。参加者の中に、『熱帯』を持っている女性を発見し、森見さんは最後まで読んでいないので、読ませてほしいと懇願。しかし、返ってきたのは「この本を最後まで読んだ人間はいないんです」という意外な言葉でした。彼女は言います。 「ここへこの本を持ってきた理由、お分かりですよね? この世界の中心には謎がある。『熱帯』はその謎にかかわっている」(本書より) 一方そのころ、叔父の鉄道模型店を手伝う白石さんは、常連客で『熱帯』を失くしたという池内氏と出会います。実は白石さんも『熱帯』を読み終わらず紛失していたという共通点が判明。池内氏は本の秘密を解き明かすべく集結した「学団」への参加を促しますが、メンバーにある事件が起きてしまい......。さらに、白石さんが『熱帯』を購入した神出鬼没の古本屋台「暴夜(アラビヤ)書房」の存在も謎を呼ぶばかり。 果たして『熱帯』とは何なのか? 500ページ超の大作の末に行きつく謎の源流とは? あなたもその謎を追いかけてみてはいかがでしょうか。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『そして、バトンは渡された』――父3人、母2人いる女子高生の"不幸ではない"物語

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは瀬尾まいこ著『そして、バトンは渡された』です。 ******* 著者の瀬尾まいこさんは、家族愛をテーマにした作品が多く、家族小説の名手として知られています。本作では、子ども視点から血のつながらない親の愛情と絆が繊細に描写されており、家族とは何か、親とは何かを考えさせられる一冊です。 主人公の森宮優子は、父親が3人、母親が2人おり、家族の形態は17年間で7回もかわっている女子高生。生みの母親は3歳のときに死別。現在の森宮の苗字も水戸、田中、泉ヶ原を経て4つ目という経歴の持ち主......。このプロフィールを見ただけで、さぞかし複雑な家庭環境で、壮絶な暮らしぶりをしてきたと読者の多くが想像することでしょう。 ところが、当の本人は「困った。全然不幸ではないのだ」とひょうひょうとしています。現在、優子は一緒に暮らしている東大卒で一流企業に勤める父親の森宮さんに、「次に結婚するとしたら、意地悪な人としてくれないかな」と注文をつけるほど。言いかえれば、優子の幸福は、"いい人"に囲まれて育ってきた賜物でもあったのです。 物語では、そんな優子が継母・継父にとってどんな存在なのか、彼らの会話からよく知ることができます。例えば、 「優子ちゃんの母親になって明日が二つになった。(中略)親になるって、未来が二倍以上になることだよって。明日が二つにできるなんて、すごいと思わない?」 「優子ちゃんがやってきて、自分じゃない誰かのために毎日を費やすのって、こんなに意味をもたらしてくれるものなんだって知った」(いずれも本書より) こうした会話をはじめ、親になることで自分より大切なものができた喜びが、物語の随所で描かれています。それぞれの血のつながりがない親たちが、優子にどう愛情を注ぐのか、そして優子は何を思い育っていくのか、その過程を知るほどに心揺さぶられること必至です。 一方で、瀬尾作品のもう一つの特長である文学版「飯テロ」とも呼べる"おいしそうな食事描写"も健在。SNSに投稿される料理写真で、食欲がかきたてられる人も多いと思いますが、本書では森宮さんの餃子、ドライカレー、かつ丼、オムレツなど数々の得意料理が登場し、2人で楽しそうに食べるシーンが多数登場します。物語を引き立たせる重要な描写とはいえ、飯テロを警戒するなら、空腹時や深夜に読むことは控えるべきかも? 現実世界では、実の親による虐待が後を絶たない昨今ですが、本作のように血のつながりがなくても、確かな絆を育めるのは救いであり、希望といえるのかもしれません。心温まるストーリーとおいしい食事が好きな人は、ぜひとも手にとることをおすすめします。

【「本屋大賞2019」候補作紹介】『さざなみのよる』――小泉今日子が演じたナスミに焦点をあてたスピンオフ作品

BOOKSTANDがお届けする「本屋大賞2019」ノミネート全10作の紹介。今回、取り上げるのは木皿泉著『さざなみのよる』です。 ******* 木皿泉はドラマ「野ブタ。をプロデュース」「Q10」など心温まる作品を手掛けてきた、和泉務さんと妻鹿年季子さんによる脚本家ユニット。本作は一人の女性の死によって、家族や知人にもたらされた影響が描かれていますが、そこから大切な人の「死」だけでなく自らの「生き方」を考えさせてくれる一作です。 本作を語るうえで知っておきたいのが、2016年と2017年に放送されたドラマ「富士ファミリー」(NHK)。富士山のふもとのコンビニとは名ばかりの店「富士ファミリー」を舞台に、その店主の笑子バアさん(片桐はいり)や、美人三姉妹の長女・小国鷹子(薬師丸ひろ子)、次女・ナスミ(小泉今日子)、三女・月美(美村里江)たちの日常を描いた作品です。 ドラマでは"幽霊"としての登場で、すでに死後だったナスミ。本作では、そんな彼女の死の直前と、ドラマのその後が描かれています。末期がんで43歳の若さでこの世を去ったナスミはどんな人物だったのか。家族や親族、同級生などの各視点から連作短編という構成をとり、14のエピソードで綴られます。 例えば「第3話」で描かれるのは、ナスミの危篤の知らせを受けたときの月美の複雑な心情。笑子バアさんから教わった呪文のような言葉「おんばざらだるまきりくそわか」にまつわるナスミとのやりとりが語られます。 月美は、この呪文の意味を「生きとし生けるものが幸せでありますように」だとナスミに教えると、「私の嫌いなヤツも幸せになるわけ?」と不満気な様子。しかし、ナスミは次第にとりあえず口にすると「楽になる」と、月美に呪文の使用を勧めるようになります。月美も試してみるものの、ナスミの病状が悪化して助からないとわかると、唱える意味を見失います。 「自分がその立場なら、自分だけそんな病気になってしまって、幸せだと思えるはずがない。自分なら、ただただ命が終わるのが恐ろしくて、あれもすればよかった、これもやりたかったという後悔が次から次へと吹き出してきて、とても落ち着いていられない」と悲観的な感情に支配されるようになります。 そんな矢先、ナスミが「バカだなぁ」と笑いながら、その呪文の"彼女らしい解釈"を口にした記憶がよぎります。ナスミが伝えたかった真意をくみ取った月美は、彼女の死を受け入れることができたのです。 ナスミの死は、周囲の人々に自らの思考や生き方に変化をもたらします。それはタイトル通り"さざなみ"のように静かではありますが、心を揺さぶる確かなもの。あなたもナスミから、生きるとはどういうことなのかを学び取ってみてはいかがでしょうか。