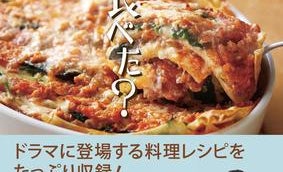

ドラマ『きのう何食べた?』シロさんとケンジの美味しそうなご飯レシピが満載

2019年4月からテレビ東京系で放送中の人気深夜ドラマ『きのう何食べた?』。几帳面で倹約家の弁護士・筧史朗(シロさん)と明るい性格で人当たりのよい美容師・矢吹賢二(ケンジ)という恋人同士の二人が2LDKのアパートで暮らす日常が、毎回丁寧に描かれています。 1か月の食費はふたりで2万5000円以内。特売の食材なども使いこなしながら日々の料理を作るのはシロさんの担当です。彼の料理があり、ふたりで食卓を囲むからこそ、会話もはずみ、愛情も深まります。 本書はドラマに登場した料理レシピの数々を、よしながふみさん原作の漫画のエピソードとともに紹介した一冊。ここには、高価な食材や手間をかけるようなレシピは登場しません。どこの家庭にもある調味料や食材で、時間をかけず手軽に作れる"家庭の味"ばかりです。 たとえば、ケンジの友人・ヨシ君達が家に来て食事をすることになった日の献立はというと、「鮭と卵とキュウリのおすし」「筑前煮」「ナスとパプリカの炒め煮」「ブロッコリーの梅わさマヨネーズ」「カブの海老しいたけあんかけ」。ヨシ君の料理の腕前がかなりのものと聞いたシロさんは悩んだものの、見栄を張らず"いつもの夕飯"を出すことにします。めんつゆや鶏ガラスープの素など市販の調味料もうまく使いつつも、彩り鮮やかでぬくもりを感じさせるメニューは、今日の夕飯にでもさっそく作ってみたくなるようなものばかりです。 また、テレビドラマでも飯テロとして視聴者の食欲をそそったのが「サッポロ一番みそラーメン」。年末に実家に帰ったシロさんと離れてケンジが一人で作るのですが、バターをがつっと使ったり味噌を足してスープを濃いめにしたりするのがケンジ流。そうか、自分好みにアレンジできるのも袋ラーメンの楽しみだったと気づかされる回でもあります。 他にもメインから副菜、デザートまでさまざまなレシピが掲載された本書ですが、購入者の中には「レシピが思ったより少なくて残念」との声も......。逆に言えば、レシピのほかに登場人物の紹介やシロさん役の西島秀俊さん、ケンジ役の内野聖陽さんへのインタビュー、原作者のよしながふみさんが語るドラマ『きのう何食べた?』といった特集も充実。レシピも収録したドラマ紹介本的な一冊ととらえておくと、間違いがないかもしれません。 ドラマや原作漫画のあたたかな空気をそのまま感じ取ることができる『公式ガイド&レシピ きのう何食べた? ~シロさんの簡単レシピ~』。ファンブックとして、レシピ本として、きっと皆さんの心をほっこりさせてくれるものと思いますよ!