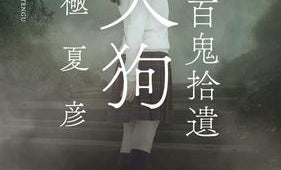

昭和29年、高尾山で女性たちが失踪した――。人気ミステリ「百鬼夜行シリーズ」最新長編

1994年に『姑獲鳥の夏』が刊行されて以来、多くの読者を魅了し続けている百鬼夜行シリーズ。第二次世界大戦後間もない日本を舞台に、古本屋にして神社の宮司、そして「憑物落とし」でもある「京極堂」こと中禅寺秋彦が、妖怪に関係して起きるさまざまな怪奇事件を解決していくという推理小説です。 その百鬼夜行シリーズの番外編ともいえるのが、本作『天狗』を含む「今昔百鬼拾遺」シリーズ。京極堂の妹で科学雑誌『稀譚月報』の記者・中禅寺敦子、そして百鬼夜行シリーズの『絡新婦の理』に登場した女学生・呉美由紀のふたりを主人公に据え、ある種のバディ物として物語が展開していきます。『鬼』『河童』に続く第3弾となる『天狗』では、敦子、美由紀のふたりに、これまた既刊の作品『百器徒然袋――雨』に登場した筋金入りのお嬢様・篠村美弥子が加わり、3人で不可解な事件の謎を解くこととなります。 ここで本書のあらすじをご紹介しましょう。昭和29年8月、美弥子の友人である是枝美智栄という女性が、天狗伝説の残る高尾山中で行方不明となってしまいます。そして約2か月後、群馬県迦葉山で葛城コウという女性の遺体が発見されるのですが、自殺したという彼女が身に着けていたのは、なぜか美智栄の衣服だった......。一体、美智栄はどこへ消えてしまったのか? 美弥子は偶然知り合った美由紀や敦子とともに、女性たちの失踪と死の真相を探ることに......。 本作で大きなテーマとなっているのが、同性愛。葛城コウには、コウと同時期に消息を消した天津敏子という恋人がいたのですが、天津家が前時代的な価値観の旧弊な家であることが今回の悲劇の原因となっています。「天狗」とは子どもを攫ったり、背中の翼で空中を飛んだりといった妖怪でもありますが、「あの人は天狗になっている」というように"おごり高ぶった人"という意味を含んでいることも。本作で傲慢な天狗となっているのは誰なのか、そのために苦しんでいるのが誰なのか。謎は最後に解き明かされることとなりますが、けっしてさわやかな結末ではないだけに、皆さんの心にもきっと何か残るものがあるのではないでしょうか。 本書はシリーズ物ではありますが、初めて京極夏彦作品を手に取るという人でもまったく問題なし。シリーズの中では短い部類に入るので、入門編としてはむしろ読みやすいかもしれません。戦後の混沌とした時代が持つレトロでどこかおどろおどろしげな雰囲気が好きな人は、その文章や世界観に引き込まれてページをめくる手が止まらなくなってしまうに違いありません。