通知表の形式は、学校それぞれです。通知表を渡す回数も、3学期制で通知表を3回渡す学校もあれば、前期・後期制の2回のところもあります。通知表の中身も、教科の評定が3段階(1~3)の学校と、5段階(1~5)の学校があります。通知表に、評定がない学校もあります。大阪の公立小学校の現役教師・松下隼司先生は「通知表の3段階・5段階評定はないほうがいい」といいます。小学校の通知表の評価の内容について教えてもらいました。

【図版】小学校の通知表はどんな内容? 例を見る(全3枚)通知表の評価はどんな内容?

大阪の公立小学校教員、23年目の松下隼司と申します。これまで様々な形式の通知表を子どもたちに渡してきました。

多くの通知表には、教科ごとの観点別にABCの評価と、総合評定があります。

観点は、例えば国語だと「関心・意欲・態度」「話す・聞く」「書く」「読む」「言語事項」などです。

観点別評価(A・B・C)の内容は、次です。

観点別評価を元にした評定(3・2・1)の内容は、次です。

評定は、3段階と5段階、どちらがいい?

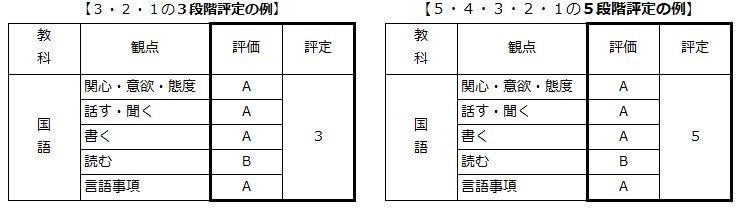

A・B・Cの観点別評価を元にした評定は3・2・1の3段階でつけられた通知表と、5・4・3・2・1の5段階でつけられた通知表があります。私は教員としてどちらの通知表も経験したことがありますが、3段階評定の形式のほうが多かったです。

5段階評定の内容は次です。

各教科を3・2・1の3段階で評定するのか、5・4・3・2・1の5段階で評定するのか、どちらがいいのでしょうか?

私は、子ども目線・保護者目線で、5段階評定がいいと考えます。理由は、3段階より5段階のほうが、よりきめ細かなに評定できるからです。3段階評定だと、「3」の評定と「2」の評定の壁が大きく、「2」の評定が多くなるかもしれないからです。

次のページへ5段階評定のメリット

著者 開く閉じる