大友博

プロフィール

大友博(おおともひろし)1953年東京都生まれ。早大卒。音楽ライター。会社員、雑誌編集者をへて84年からフリー。米英のロック、ブルース音楽を中心に執筆。並行して洋楽関連番組の構成も担当。ニール・ヤングには『グリーンデイル』映画版完成後、LAでインタビューしている。著書に、『エリック・クラプトン』(光文社新書)、『この50枚から始めるロック入門』(西田浩ほかとの共編著、中公新書ラクレ)など。dot.内の「Music Street」で現在「ディラン名盤20選」を連載中

大友博の記事一覧

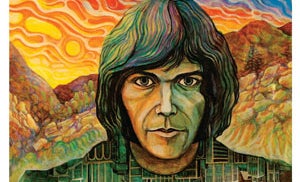

第13回 ニール・ヤングのソロがはじまった場所

このWEB連載で、西海岸音楽の聖地の一つとしてすでに何度か触れてきたローレル・キャニオンはロンサゼルスのほぼ真ん中に位置している。南に坂を下っていけば、サンセット・ストリップと呼ばれるエリア。ウィスキー・ア・ゴーゴーはすぐ近くだし、トルヴァドゥールも遠くない。60年代半ばにはヒッピーのコミューンのような雰囲気が漂っていたはずであり、たしかにロサンゼルス音楽の重要な発信地であったわけだが、ところが次第にそこは、若くして富と名声を得たロック・スターたちが暮らす土地というイメージを帯びるようになっていったようだ。熱狂的なファンやグルーピー、怪しい連中も集まってきたに違いない。

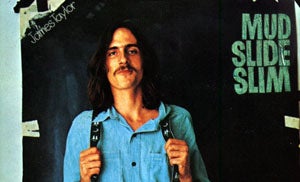

第11回 ジェイムス・テイラーは、すべての曲で、参加ミュージシャンと担当楽器を細かくクレジットした

前々回のコラムで「大衆音楽の世界は分業制が基本だった」と書いた。プロの作曲家と作詞家がいて、歌手は、ソングブックに載った作品群から自分にあった曲、歌いたい曲を選ぶ。もちろん、特定の歌手を想定して書かれた曲も少なくはなかっただろう。そして、録音の段階になると、完全なアカペラでなければ、楽器を演奏する人が必要になるわけだが、これももちろん、分業制だった。前世紀前半、レコード業界が発展していく過程では、それぞれの会社に専属の楽団がいて、指定されたスケジュールに沿って仕事をこなしていくというのが、普通、いや、当然のことであったようだ。

第10回 自由な音楽表現の場であり、出会いの場であったトルヴァドゥール

ロサンゼルスを代表する道の一つ、サンタモニカ・ブールヴァード。一部がカリフォルニア・ステイト・ハイウェイ2号線とも呼ばれているこの道は、太平洋に面したサンタモニカを起点に、まずしばらくは北東の方角に進んでいく。インターステイト・ハイウェイ405線を越えたあとも北東方向を目指し、センチュリー・シティーやビヴァリィヒルズのエリアを抜けて、ラシエネガ・ブールヴァードとの交差点を過ぎたあと、ほぼ直線で東西に伸びる道となる。このあたりがウェスト・ハリウッド。さらにしばらく走って、国道101号線と交差したあと、イースト・ハリウッドの先でサンセット・ブルーヴァードと合流するまでの、約35キロ、ほぼ全線片側4車線の幹線道路だ。ちなみに、サンタモニカ・フリーウェイは、同じエリアを起点として東に伸びていくインターステイト・ハイウェイ10号線の西側一部分を指すものだ。

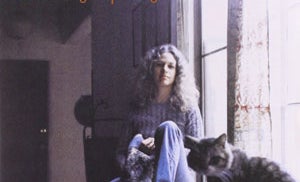

第9回 キャロル・キングの『タペストリー/つづれおり』ができるまで

ビーチ・ボーイズやビートルズ、ローリング・ストーンズが大きなムーヴメントを巻き起こし、ボブ・ディランのようなタイプのアーティストが広く注目されるようになるまで、ブルースやフォークなど一部の例外を除くと、アメリカの大衆音楽は、分業制が基本だった。作詞作曲はプロのライターが担当し、歌手は、与えられた曲、あるいはソングブックから選んだ曲をそれぞれのスタイルで歌う。そのシステムが揺らぐことはなかった。ポール・サイモンやニール・ダイアモンドなど、のちに大きな成功を収めた人たちのなかにも、もともと目指していたものがなにであったかはともかく、書き手の側から出発した人は少なくない。

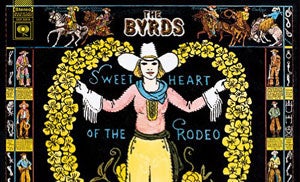

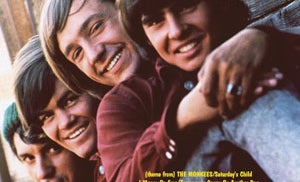

第6回 モンキーズ秘話

映画『レッキング・クルー~伝説のミュージシャンたち』(2/20~3/4、新宿シネマカリテ、横浜シネマリンでモーニング&レイトショー公開)を観た。レッキング・クルーとは、前回のコラムでも紹介したキャロル・ケイやハル・ブレインなど、1960年代から70年代にかけてロサンゼルス産音楽を支えた40人前後の実力派ミュージシャンたちの、緩やかな集合体の名前だ。当時の音楽業界のしきたりとして、「誰がどの楽器」などと詳しくクレジットされることはほとんどなかったのだが、彼らは、フィル・スペクターの一連のヒット曲、連載3回目でも取り上げたザ・バーズの《ミスター・タンブリン・マン》、ライチャス・ブラザーズの《ふられた気持ち》、ママス&パパスの《夢のカリフォルニア》、フィフス・ディメンションの《ビートでジャンプ》をはじめ、まさに数えきれないほどの名曲に貢献している。