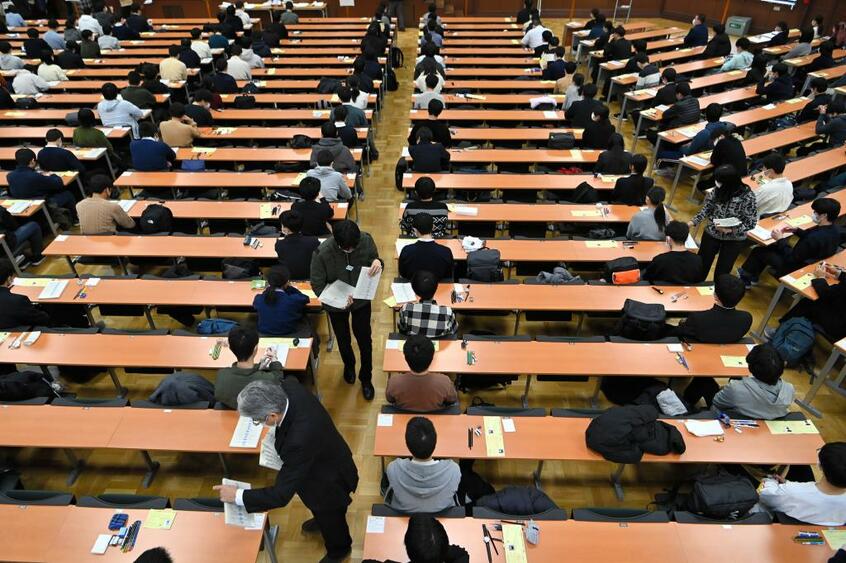

「難化」が話題になった今年の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)。数学I・Aや日本史Bなど7科目で、前身の大学入試センター試験を含めて過去最低平均点となった。2年目を迎えた共通テストについて、「欲張っていろいろな要素を詰め込み過ぎている」と疑問を呈するのは、教育社会学者の東京大学大学院教育学研究科・中村高康教授だ。共通テストの制度やシステムの問題点について聞いた。

【写真】「難問」と指摘された数学II・Bの「太郎と花子」問題

* * *

「今回の出題は、大学入試センターが目指した『思考力を発揮して解くことが求められる問題』という狙いと、ズレを生じてしまっているのではないでしょうか」

中村教授は、こう指摘する。

「特に、平均点が低かった数学の出題では、前振りの説明文が長いうえに、そこに対話文が挟み込まれ、問題を解く前の段階でかなりのことを行わなければならなかった。つまり、数学の問題を理解して解く、というステップとは異なるものに時間を費やさなければならなかったと、多くの教育関係者が指摘しています。果たして、それが数学の思考力を測ったことになるのか。その因果関係がきちんと検証されたうえでこの問題がつくられたのか。疑問に思います」

例えば、今回予備校関係者から「かなり戸惑った受験生が多かった」という声が上がったのが、数学II・Bの第4問だ。この問題は歩行者と自転車の相互の動きについて問うもの。歩行者と自転車、それぞれの動きを説明する文章の後に「太郎と花子」の会話文があり、この2つの文章が絡み合うなかに設問が盛り込まれている。(AERA dot. 2月3日配信「共通テスト『数学ショック』、平均点はなぜこんなに下がったのか?予備校の分析は」で詳報)

中村教授は、試験内容については「専門外なので私見であるが」と前置きしつつ、「思考力を測るのであれば、それに見合った受験時間が必要ではないか」という。

「今回、多くの受験生が『時間が十分になかった』と言っていた話をよく聞きます。思考力にもいろいろありますが、回答時間が足りない受験生が多かったのであれば、頭をパパッと速く回転させる思考力しか測れていないのかもしれません。好意的に見れば、問題をつくる側も、受験する側も慣れていなかった結果だと思いますが、大学入試がそれでいいのかという疑問があります」