![1993年11月号「フォト・ウオッチング[写真を語る]」から。レギュラー:平木収、ゲスト:飯沢耕太郎

<br />](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/1/3/404mw/img_13a5dcb89c13939f8b68a6f3a01c86e695355.jpg)

![ヒロミックス『girlsblue』表紙(右)/1997年10月号「フォト・ウオッチング[写真を語る]」から。ゲスト:渋谷陽一

<br />](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/1/2/620mw/img_12dc6305c1cc6c1a77442241eaf4c8ef86680.jpg)

価値の多様化

時代とともに多様化している写真表現の動向をどう位置づけ、評価するのか、その選択はいつも本誌にとって難問である。ことに木村伊兵衛写真賞(以降、木村賞)の選考ではたびたび議論になるのだが、1994(平成6)年ほど、それが表面化した例は少ないはずだ。

このとき選考にあたったのは長野重一、篠山紀信、高梨豊、奈良原一高、そして本誌編集長の藤沢正実の5人。最終選考には森村泰昌の『着せかえ人間第1号』(小学館)、佐藤時啓の展示「artscope’93」、豊原康久の写真集『Street』(mole)の3作家が残り、激しい議論のすえ、道行く都会の女性たちをスナップした豊原の秀作に決まった。佐藤や森村はすでに実績があり、ことにCGを使用してマイケル・ジャクソンやマドンナを装った森村作品は美術家が写真を利用したものとする意見が強かったようだ。

選考にあたっての葛藤は、同年4月号掲載の選評に表れている。ことに森村を推した、奈良原と篠山の選評は憤りに満ちたものだった。奈良原は「新人とは未知なる世界をひっさげて現れる人のことである。そのような広い意味での輝きを讃えるのか、若者への祝いの花束にとどまるのか」と疑問を投げかけ、今回の結果は当世流行の「リストラとかダウンサイジングという言葉を思い出す」と皮肉ったのである。

一方、篠山はより率直に反発する。「ならばこの作品は写真以外の表現で成立しただろうか」と問いかけ、「これほどまでに写真にこだわる純度が高く、写真によって自己を語ることの欲望の質量の大きい作品行為」に自分は驚きを覚えるとした。そして、多様化した写真表現を評価できない賞の、選考委員の任期が終わることに安堵を覚えると文を結ぶ。だが、じっさいは抗議の辞任だったから、この一件は写真界でも波紋を広げた。

写真表現の多様化で頭を悩ませたのは、美術と写真の境界をめぐっての評価だけではない。写真のメカニズムが自動化し、誰にでも手軽に写真が撮れるようになったことで、これまでにない新しいタイプの写真家たちが現れ始めていたからだ。しかも、写真家たちがデビューし活躍するメディアもまた、それまでと変化していた。

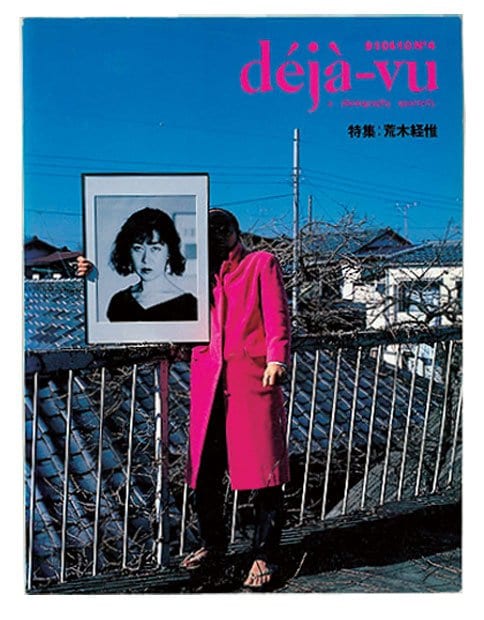

ときどきの話題の写真について率直に語りあう「フォト・ウオッチング」は、60年代から続く情報欄の名物コーナーだった。93年のレギュラーを務めたのは写真評論家の平木収で、11月号のゲストには飯沢耕太郎が招かれている。席上、飯沢は最近の若い写真家の作品について「小ぎれいにまとまっているやつが多くて、かなり生理的な嫌悪感が先にくるという感じ」がするといい、「ちょっともう一回、ほんとうに生なまの世界を見ろ」と不満を漏らしている。飯沢は3年前に季刊写真雑誌「デジャ=ヴュ」(フォトプラネット)を創刊しており、編集部には「コマーシャル系の小ぎれいな写真というのが山のように」持ち込まれていたのだった。

たしかに同誌では「ファッション特集」(2号)も組まれたが、「荒木経惟」(4号)や荒木、ナン・ゴールディン、島尾伸三をフィーチャーした「私生活」(9号)、あるいは「牛腸茂雄」(8号)など、写真表現における私性を切り口にした特集にこそ、評論家飯沢の本領が発揮されていた。

飯沢はまた、若手写真家を対象にした公募展の審査も務め、新しい写真家の胎動を目にしていた。「デジャ=ヴュ」誌とキヤノンが提携して91年に募集を開始した「写真新世紀」と、リクルートのメセナ(文化支援事業)ギャラリーであるガーディアン・ガーデンが翌92年に立ち上げた「写真『ひとつぼ展』」(現・「写真『1_WALL』」)である。

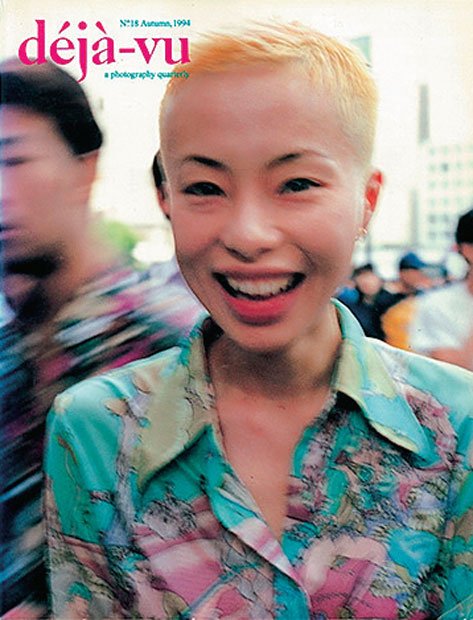

飯沢のいう「ほんとうに生(なま)の世界」を見つめる写真家の多くは、このふたつを含め、90年代前半に始まる公募展からデビューしている。たとえば渋谷パルコでは89年から写真評論家の高橋周平のディレクションによる「期待される若手写真家20人展」(93年まで)が始まり、さらに92年には以前からあった美術とグラフィックの公募展を統合した「アーバナート」がスタート。その第2回に審査員をつとめた荒木経惟の推挙でパルコ賞に選出されたのが、武蔵野美術大学に通う長島有里枝の、自身と家族のヌードを撮った「セルフポートレートII」である。

こうした公募展のキーマンはやはり荒木だった。アーバナートの資料には、荒木の審査によって写真作品の応募が増えたとあり、また写真新世紀の審査員としてはそれ以上の影響を応募者に与えていた。

私写真家を標榜し性生活さえ題材とする荒木の態度は、若い世代に写真表現の自由さを示していた。また同様の理由からアメリカのナン・ゴールディンも支持されていた。彼女が“拡大家族”と呼ぶ、自身を含めた性的マイノリティーたちの親密なコミュニティーをとらえた作品は、写真による自己開示がもたらす可能性を語っていた。

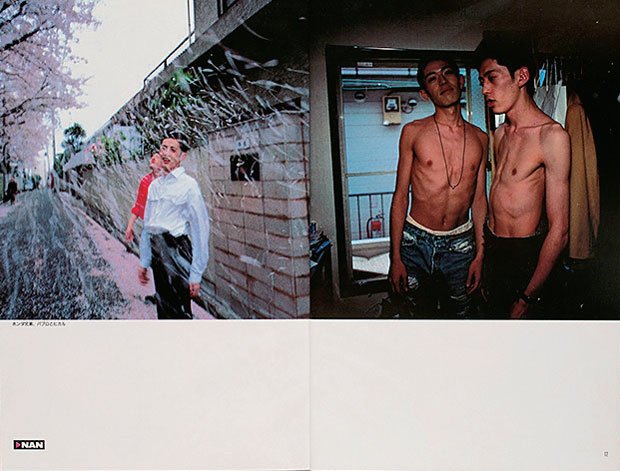

94年にはその二人の共同プロジェクトとして、東京の若者たちを撮る「TOKYO LOVE」が企画され、写真展と写真集で発表された。荒木は若者たちの顔を率直に見つめ、ゴールディンはクラブなどにたむろする彼らに寄り添うように撮っている。その一部は同年11月号の本誌グラビアに掲載され、本企画のクリエイティブ・ディレクターである後藤繁雄による制作過程のルポが、ホンマタカシの写真とともに寄せられている。

後藤によれば、ゴールディンは来日してから毎日のように若者たちを取材し、長島ともよく行動をともにしていたとある。ゴールディンにとって、それは「“自分”と関係ある人を」求めるためであり、この作品に日本の若い世代に対するエールを込めたと語っている。

「今回の作品は日本の若い子たちが気に入ってくれ、例えば私の写真に励まされて、ゲイだとカムアウトしたり、いろいろな生き方が許されているんだということに気づくといい」

翌12月号のフォト・ウオッチングでは、この年のレギュラーの柳本尚規とゲストの佐野山寛太が本作を別の角度から検討している。佐野山は、写された若者たちの表情から、彼らが本能的に「自分たちの未来が決して明るいものではなさそうだということ」を見て取り、柳本は連続すべき世代の間に「大きな断絶」を読み取ったのだった。