毎年、各大学の医師国家試験(国試)の合格率が厚生労働省から発表される。大学も医学生も受験生もその結果に注目している。発売中の週刊朝日ムック「医学部に入る 2018」では、全国医学部の国試合格率とその内訳を一覧で一挙掲載しているので、合格率のデータを見るときの注意や近年の傾向などを3回にわたってお届けする。2回目の今回は、国試の難化について解説しよう。

* * *

学生のレベル低下が叫ばれる一方、国試の問題の難化も指摘される。

「以前の国試対策は暗記主体でしたが、15年ぐらい前から、演習問題をくり返すだけでは解答できない問題が増えました」(メック・佐野倫代代表)

17年は、研修医としての基本的な知識を問う必修問題が100問、疾患などの知識を問う一般問題が200問、患者の症状を読み、診断、検査や治療、対応などを問う臨床実地問題が200問の計500問を3日間で解いたが、18年は一般問題が100問減り、2日間で400問解く。疾患の知識よりも、臨床現場での対応に重点を置きたいことがうかがえる。

「20年ほど前から、“ドボン問題”とも呼ばれる禁忌肢問題が出題されるようになりました。研修医になったとき、これを選ぶと患者さんが亡くなってしまう、といったような選択肢を4問以上選ぶと、不合格になります」(テコム・米岡理医科事業本部長)

■見かけの合格率で判断するのはNG

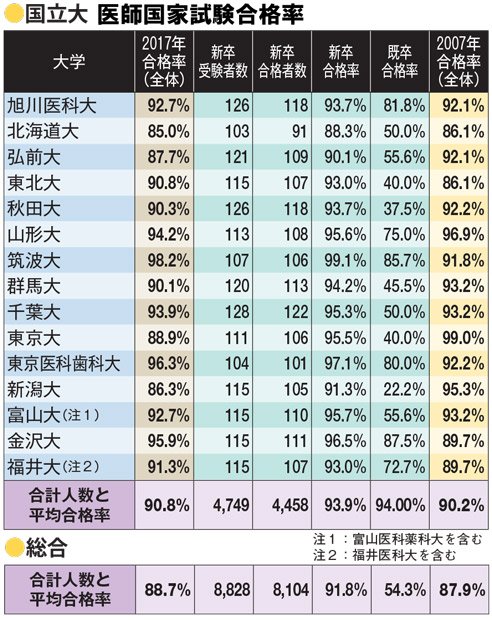

多くの大学が国試対策を充実させ、10年前に比べると合格率がアップしている。しかし、見かけの合格率だけで判断するのは危険だ。

ある医学部長が苦笑いしながら語る。

「新卒の合格率はほぼ毎年100%ですが、何十年も受け続けて不合格になっている卒業生がいます。受けるな、と言えませんし……」

大学は卒業生の受験には関与できないが、学生を卒業させるかどうかは決められる。

こうした事情から、6年生を大量に留年させる大学もある。合格が難しい学生をすべて留年させると、合格率は高くなるからだ。合格率が70%未満の場合、国からの一部の特別補助が受けられなくなるという条項が存在することも背景にある。