共働き家庭が増えているのに、家事への姿勢は「専業主婦の母」と変わらない。母と同じように家事に完璧を求めず、自分なりの合格ラインを設定することが家事負担とストレスを減らす近道だ。「家事改革」を特集したAERA 2020年7月27日号から。

* * *

ようやく終わった。そう思って台拭きのシワを伸ばしたその瞬間、小学3年生になる長男が洗い忘れの食器を持ってくる。そういえば、作り置きのおかずはもう食べきった。明日の朝ごはんの準備もしなくちゃ──。

東京都の会社員女性(40)の夜はいつも、終わらない家事との格闘だ。

「本当は子どもの学校の様子を聞いたり、仕事のプレゼンのイメトレをしたりしたいのに、それどころではありません」

夫は几帳面な性格で、任せている風呂・トイレ掃除や洗濯物の取り込み、休日の食事作りは完璧にこなすが、その分妻の「できていないところ」にも容赦なく口を出す。

「自分のできていないところばかり目について、ときどき本当に泣きたくなります」

と、この女性。あまりにも重い家事負担の原因はどこにあるのか。立命館大学の筒井淳也教授(家族社会学)はこう言う。

「そもそも、日本の家事は世界的に見ても極めて“高品質”です。家はきれいで食事の品数も多い。家事を負担に感じるのは質が高すぎるからです」

夫が外で働き、妻が家事・育児に専念する「専業主婦世帯」が増えた1970年代前後に、日本の家事サービスの質は急速に高まった。現在では共働き率が格段に増えたのに、家事への姿勢は大きく変わらない。

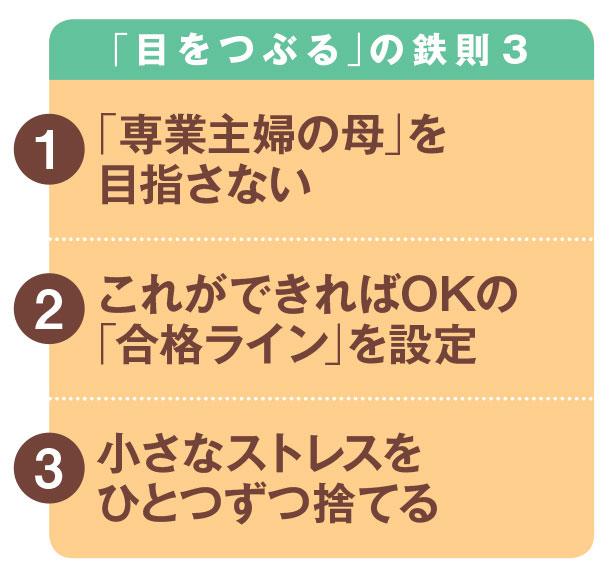

「専業主婦家庭で育った人は、自分の母親と同じような質の高い家事を求めがちです。でも、共働きでそれは無理。母のレベルを目指さないことが家事負担を減らす鉄則です」(筒井教授)

2018年の「全国家庭動向調査」によると、常勤で働く妻の平均家事時間は平日1日あたり3時間7分。フルタイムで働きながらこれだけの時間を家事に費やすのは大きな負担だ。しかし、これだけやっても専業主婦の平均の約半分に過ぎない。