「“ごみ屋敷”になった実家を片づけてほしい」と清掃会社への依頼が増えている。実は、片づけられないのは、脳の情報伝達機能の低下から起こる「ためこみ症」かもしれないのだ。若者から高齢者までを悩ます、ためこみ症とは?

* * *

その古い戸建て住宅の庭には、新聞や使用済みのおむつ、壊れた家電製品が散乱していた。

家のなかは、洋服や変色した手紙や新聞など生活用品が天井近くまで積み上がり、干からびたネズミの死骸もある。

住人である高齢の女性は、このなかで暮らしていた。茨城県で家の片づけや特殊清掃を行う「スイーパーズ」の従業員はよじ登って中に進んだ。

依頼主は都内に住む息子。高齢の母親が入院するのを機に実家を掃除してほしい、との依頼を受けた。10人で、2日がかりだったという。

地方では、息子や娘一家は都会に出たまま、高齢の母親や父親が実家に残されるケースが多い。

同社代表の小山奈津美さんは、こう話す。

「高齢の親がひとりで暮らすうちに、動くのがおっくうになってしまうのでしょうか。ここ1、2年、“ごみ屋敷”や汚部屋の片づけ依頼は驚くほど増えました」

モノに埋もれて暮らす高齢者は少なくない。

さいたま市を中心に特殊清掃や家の片づけを行うワンステップサービスには月に数件、福祉事務所や介護サービス会社から依頼が来る。

「訪問先のお宅がモノであふれ、介護作業ができないので、スペースをつくってほしいという内容です」(同社代表の藤川雅幸さん)

ごみ屋敷対策など、住民の生活再建のサポートを行う自治体も出てきたが、まだごく一部だ。

本人が「だらしない」から、ごみ屋敷や汚部屋になるのか。

「実は、モノをためこんでしまうのは、その人の生き方や特性ではなく、脳の機能が関係する可能性が高い。司令塔である前頭前野の機能が低下し、情報伝達に影響が出ていると考えられます」

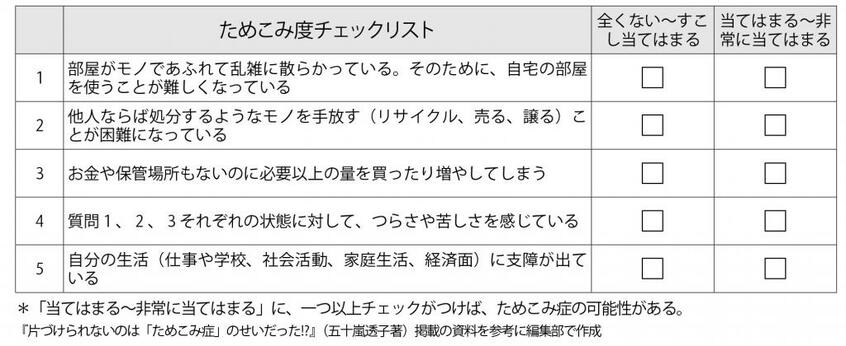

そう話すのは、臨床心理学の立場から、ためこみ症の研究に携わってきた上越教育大学大学院の五十嵐透子教授だ。