2月13日夜、福島と宮城で震度6強を観測する地震があった。東北新幹線は全線運転を見合わせ、復旧に10日前後かかる見込みと伝えられている。311の大地震により物流網が寸断された東北に、燃料を運んだのは鉄道だった。鉄道は「つながってなんぼ」と、衆議院議員の石破茂さんは語る。21世紀における鉄道の役割とは何か。AERA 2021年2月22日号から。

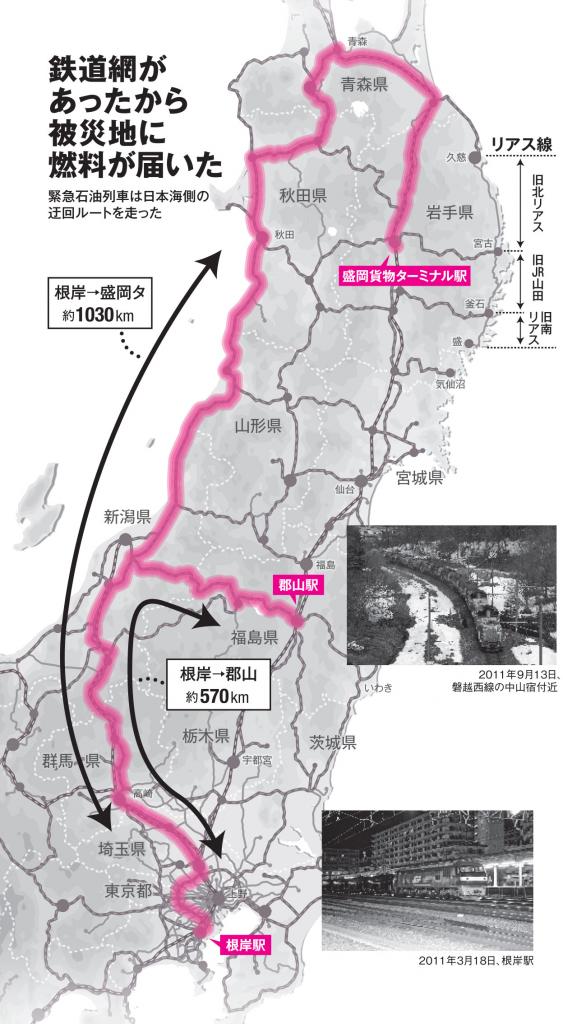

【鉄道網があったから被災地に燃料が届いた 東北の鉄道網を見る】

* * *

東日本大震災の発生から1週間後の2011年3月18日午後7時44分、JR貨物の貨物列車が、根岸駅(横浜市)を静かに出発した。

機関車1両、タンク貨車18両。タンクにはJX日鉱日石エネルギー根岸製油所で精製したガソリンと軽油が積まれていた。計792キロリットル、タンクローリー40台分に匹敵した。後に、さまざまなメディアで報道されることになる緊急石油列車だった。

あの日、地震と津波によって被災地の鉄路はズタズタになった。物流網は寸断され、物資が途絶えた。東北唯一の仙台製油所が地震と津波を受けたため、ガソリンや寒さを乗り切るための灯油不足はとりわけ深刻になった。

「油が不足している、何とか運んでもらえませんか」

国や被災地自治体からのSOSを受けたJR貨物は、「かつてない輸送作戦」(関係者)を展開する。石油列車を普段運行していない迂回ルートで運ぶという、前代未聞の計画だった。

■物資を被災地に届ける鉄道が東北を救った

根岸駅を出発した貨物列車は夜を駆け抜けた。高崎線や上越線などを使い、新潟県に入り、そこから日本海沿いに羽越線、奥羽線などを経由し青森まで北上。途中で夜が明け、その後、第三セクターの青い森鉄道とIGRいわて銀河鉄道を使い、盛岡貨物ターミナル駅まで南下。全長約1千キロを約26時間かけて走った。線路を管理するJR東日本などの協力は不可欠だったが、JR貨物にとって、重量があり危険物でもある石油タンク列車を1千キロ以上運行するのは、初めての挑戦だった。さらに、新潟まで行った列車が磐越西線を走り、郡山までも燃料を運んだ。