家族にも迷惑をかけるのだろうから、病院に行くべきなんだけど、できれば最期まで家で過ごしたい──。

肺がんの終末期だったA男さん(当時64)は、病院の医師から「これ以上できる治療はない」と言われて、自宅近くの診療所の在宅医療を受けることになった。時間があるときは近所のパチンコ店に出かけるなど、まだ趣味を謳歌でき、普段の生活は変わりなかったという。

「余命数カ月と言われても、まだ歩いて病院に通えるくらいの体力があると、在宅医療は必要ないのでは?と思う人も多いのですが、がんの最期は急速に状態が変化するので、慌てる前に『納得できる最期』を選んで準備してもらいたいと思っていました」

A男さんを看取ったときの様子をそう振り返るのは、『「在宅死」という選択 納得できる最期のために』(大和書房)の著者で、在宅医療専門医の中村明澄医師。

中村医師は大学病院を経て、2017年に「向日葵クリニック」(千葉県八千代市)を開設。年間100件以上看取り、在宅医療に関する情報を発信している。

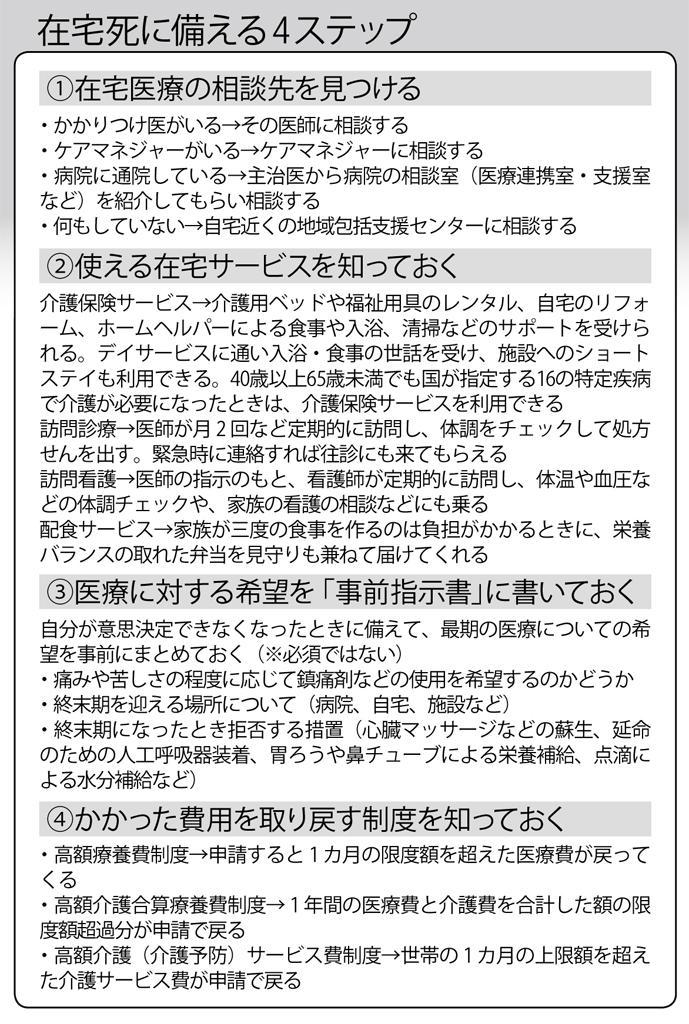

「在宅医療」とは、通院が困難な人が自宅で生活を送りながら医療サービスを受けられる医療制度のこと。医師や看護師、薬剤師などが自宅へ訪問して、適切な治療を行う。

「そのまま自宅で看取られた方もいますし、家族に迷惑をかけたくないと、病院や施設での最期を選ぶ方もいます。最期までの時間の過ごし方、看取りの場所は自分で決めていいのです」(中村医師、以下同)

A男さんはまだ通院できる状態だったが、主治医から在宅医療を勧められ、向日葵クリニックにつながった。最初、中村医師は月2回のペースでA男さん宅を訪問。あるときA男さんの妻からこう告げられたという。

「A男さんの奥さま(同59)は、夫の死期が近づいている事実を認めたくない様子で、『余命はあと数カ月と言って、今がその時期かもしれないけれど、まだ動けるし、口は達者だし、まだ大丈夫でしょう?』とおっしゃったので、私は『あと1カ月はないと思います』とはっきり伝えました」