どうも胃の調子が悪いと思ったとき、最も心配な病気の一つが胃がんだ。近年患者数が減ってきているとはいえ、依然として日本人がかかるがんの第2位を占める。胃がんには、ピロリ菌の有無が大きく関わっている。兵庫医科大学病院消化器内科の三輪洋人医師は言う。

「元々ピロリ菌がいない人は、症状があっても胃がんの心配をする必要はあまりありません。しかしピロリ菌がいれば、症状があろうとなかろうと胃がんになる可能性はあります」

日本人の場合、60代以降の約半数がピロリ菌に感染していると言われており、さまざまな上腹部症状の原因の一つになっていると考えられる。

「ピロリ菌の検査を受けたことがない人は一度検査を受け、陽性であれば除菌をしておくとよいのではないかと思います。今は薬剤も非常に良くなって除菌率も高くなっています。最適なピロリ菌検査の方法については、専門医に相談されるとよいでしょう」(春日井医師)

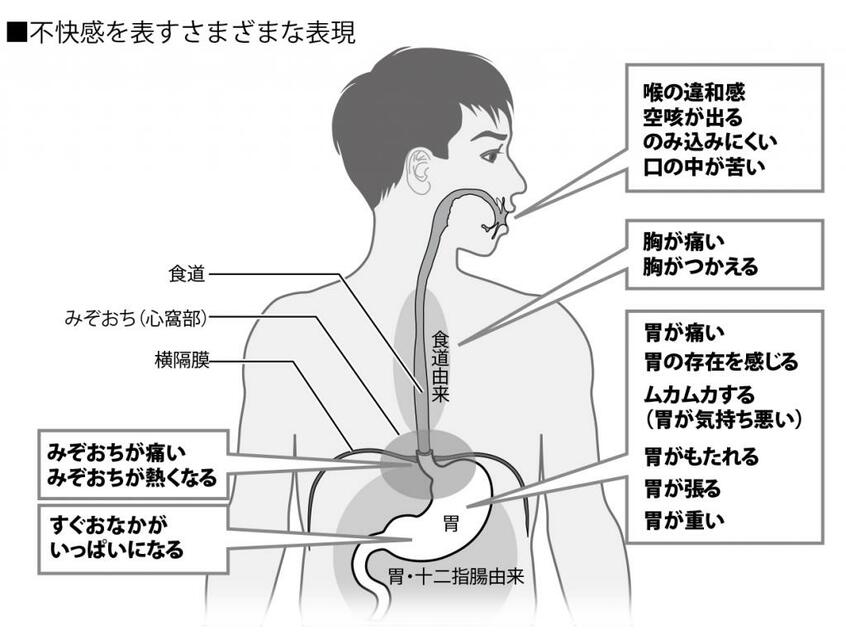

不快な症状を起こすそのほかの病気としては、胃酸が食道に逆流することで症状が出る胃食道逆流症、食道と胃の接合部が狭くなる食道アカラシア、食道のアレルギーである好酸球性食道炎、食道が痙攣を起こす食道痙攣などがある。さらに、何らかの原因で胃の機能が悪くなって起きる機能性ディスペプシア、以前は慢性胃炎と言われていたピロリ菌が関連している胃炎、強いアルコールや痛み止めなどで起きる急性胃炎、ストレス性の胃潰瘍なども考えられる。

■特に増えている二つの病気

中でも近年、特に増えているのが胃食道逆流症と機能性ディスペプシアだ。胃食道逆流症には、実際に胃酸が逆流し食道粘膜に傷害が起きて症状が出る逆流性食道炎と、明らかな粘膜傷害は見られないのに症状が出る非びらん性胃食道逆流症がある。若年層の患者も増えており、原因として高カロリー・高脂質の食事が増えたことやピロリ菌の感染者が少ないことなどが言われている。また機能性ディスペプシアは、ストレスなどさまざまな原因により自律神経が過敏に反応することで上腹部の症状が起きる。