65歳以上で仕事を探す人には高年齢求職者給付金がある。ハローワークで求職の申し込みをし、退職前の1年間で雇用保険の加入期間が6カ月以上ある、などの条件を満たせば、基本手当日額の最大50日分、同保険の加入期間が1年未満の人は30日分がもらえる。

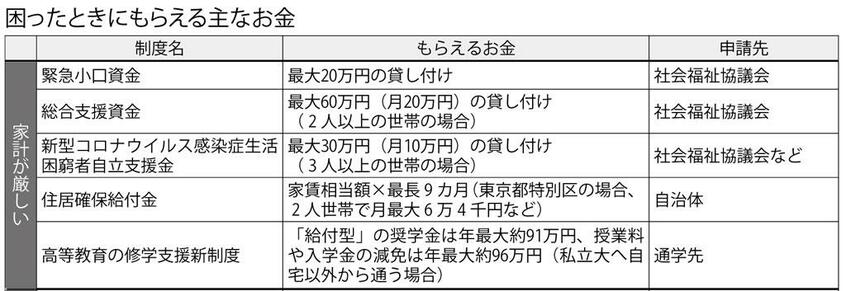

生活費が足りなくなった場合は、当面の生活費を無利子で借りられる生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金や総合支援資金を検討しよう。

緊急小口資金は20万円まで、保証人なし、無利子で借りられる。返済猶予は最長1年。返済期間は2年以内だ。総合支援資金は、2人以上の世帯で最大60万円が借りられる。

貸し付け終了後も収入の減少が続く人らに対し、最大30万円を支給する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金もある。コロナで離職や廃業した人たちが、所定の家賃相当額を最長9カ月間もらえる住居確保給付金と合わせ、支給を受けられる。

「総合支援資金はコロナ後、失業者だけでなく、収入が減った人も借りられるようになりました」(前出の風呂内さん)

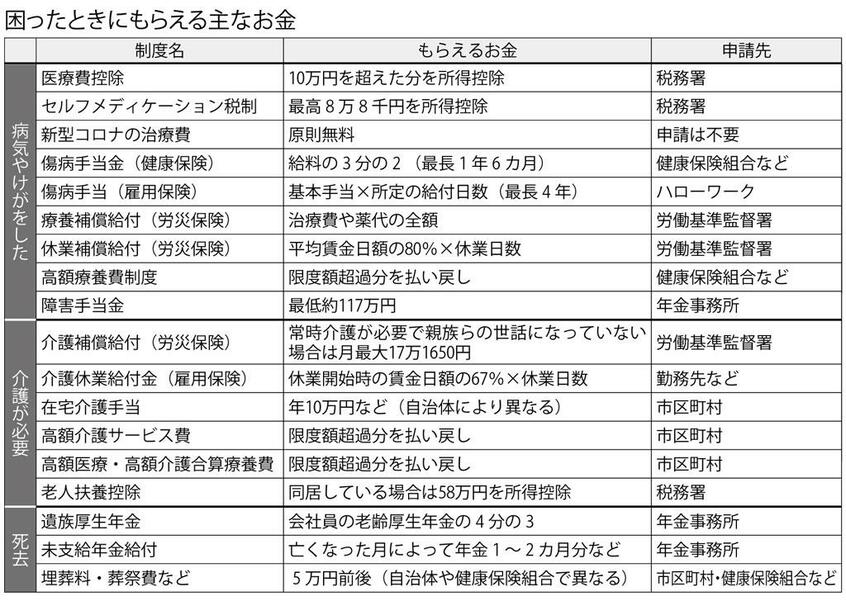

病気になったり、介護が必要になったりしたとき役立つ制度も挙げたので、参考にしてほしい。

このたびまとまった与党税制大綱では、家計に影響が大きい見直しも盛り込まれた。たとえば住宅ローン減税は、25年末の入居まで4年間延長する。減税の期間は新築なら従来の原則10年から13年に延び、所得要件も現在の3千万円以下から2千万円以下に下がる。

子や孫への住宅取得資金の贈与にかかる贈与税を一部非課税にする措置も、23年末まで適用期間が2年延びる。ただし、非課税枠は今の最大1500万円から1千万円になる。

申請が必要な制度は、手続きをしなければお金をもらえない。知らずにいると損をするだけだ。できるだけアンテナを高くしておこう。ただし、給付金や支援金に頼ってばかりでもいけない。前出の風呂内さんは言う。

「意識してほしいのは、給付金や支援金はあくまで一時的な措置だということ。何らかの経済的なダメージを受けた生活や仕事を立て直し、軌道に乗せていく足がかりであることを忘れてはいけません」

(本誌・池田正史)

※週刊朝日 2021年12月24日号