2021年、三省堂書店が創業140周年を迎えた。在庫数100万冊以上で、日本中の本好きたちを満足させてきた三省堂書店。書店の新しいあり方やスタイルを提案し続けたその長い歴史と伝統、そして本好きに愛された秘密を解き明かす。

* * *

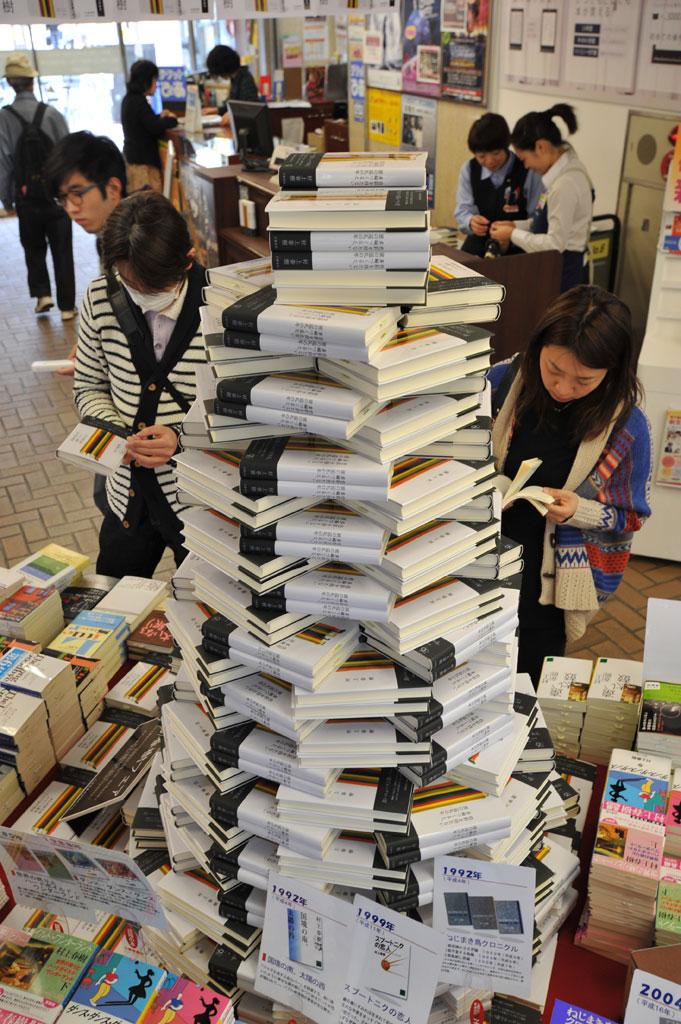

日本を代表する本の街・神田神保町。ランドマーク的な存在が三省堂書店だ。

三省堂書店が創業したのは、1881(明治14)年。開店当時は古書籍店であったが、83年に新刊書を扱うようになった。開店した年に「明治14年の政変」があり、自由民権運動が次第に広がっていた時期である。

「知識を欲した市民の声に応えるという社会情勢があったのかもしれません」

とは三省堂書店・経営管理部の中嶋剛さんである。

三省堂書店の創業者の亀井忠一は、実は子どものころから本が嫌いで、字を習うのが苦手だった。書店を開業したのは、忠一の新しいことに挑戦する気持ちがもたらしたものだろう。チャレンジ精神は現在の三省堂書店にも受け継がれているが、それは追って紹介する。

「三省堂」の名は、中国の古典『論語』の「学而篇(がくじへん)」の一節にある「吾日三省吾身(われ日にわが身を三省す)」という言葉が由来で、「不忠、不信、不習について、日に何度もわが身を省みる」という意味である。

当時は洋学の全盛期で、教科書となる洋書は輸入に頼っていたため、高価で品不足であった。忠一にはより多くの人に本を届けたいという気持ちがあった。

「だれもが安価にしかも十分入手出来る手段・方法を望むのは当然、その気持ちを満足させるため、当面は何としても翻刻出版以外に方法はないと判断したのは忠一の感である」(『三省堂書店百年史』)

三省堂書店は、書店4社で同盟書房を起こす。翌84年には、三省堂書店が中心となり、小型辞書『英和袖珍字彙』を刊行。小型ポケット辞書として先鞭をつけ、現在の『コンサイス英和辞典』につながる。