一方、現在、使われているレジン(樹脂)セメントという歯科用接着剤は、こうした欠点はありません。適量を塗布するだけで、短時間のうちに強固に補綴物を接着することが可能になり、すき間ができにくくなっているのです。

とはいえ、10年はあくまでも平均的な寿命で、中には数年以内で補綴物が取れてしまうこともあります。

その最大の理由は、補綴物を入れた歯に新たに「むし歯」や「歯周病」ができることです。

補綴物は人工物でできているので、むし歯や歯周病にはなりません。しかし、残っている歯や歯周組織は気を付けないと病気になることがあります。

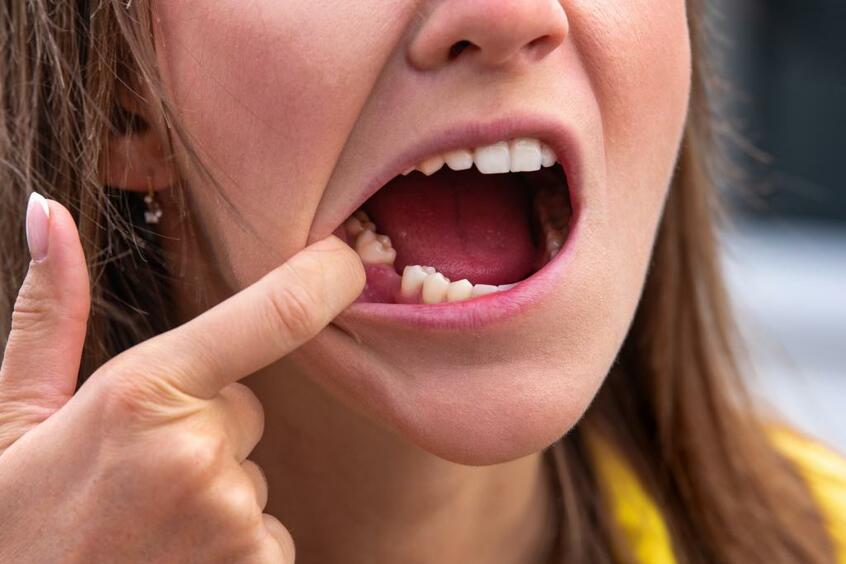

例えばかぶせものの下にむし歯ができて歯に穴が空いてしまったり、亀裂ができたりすると補綴物と歯の間にすき間ができて適合が悪くなり、取れやすくなります。

また、歯周病の場合は進行すると歯ぐきや歯槽骨(しそうこつ)が破壊されるために歯を失います。この場合は補綴物ごと歯が抜けてしまうということです。

また、歯の状態によっては、補綴物を長持ちさせることが最初から難しい場合もあります。

例えば、むし歯の治療後にかぶせものをする場合、むし歯を削った後に残った歯を支台歯(補綴物を支えるために使う歯)に使います。

かんだときの過重負担に耐えられる歯ということで、長く、厚みがあることが望ましく、かぶせる補綴物も安定します。

ところがさまざまな理由から歯が短い、あるいは薄いことがあり、この場合は理想的な支台歯が作れないのです。

また、神経まで進行した重いむし歯の場合、大きく歯を削らなければならないため、支台歯が作れません。この場合、残ったわずかな歯に「コア」(支台築造)という歯科材料をはめて、支台歯のかわりとします。

ところが、長年、むし歯を放置してしまった場合などは、残った歯が歯ぐきの下にもぐりこんでしまっているのです。このような状況で無理にコアをはめた場合は十分な強度が得られません。主に歯根だけでコアとかぶせものを支えることになってしまうので、補綴物が取れやすくなってしまうのです。