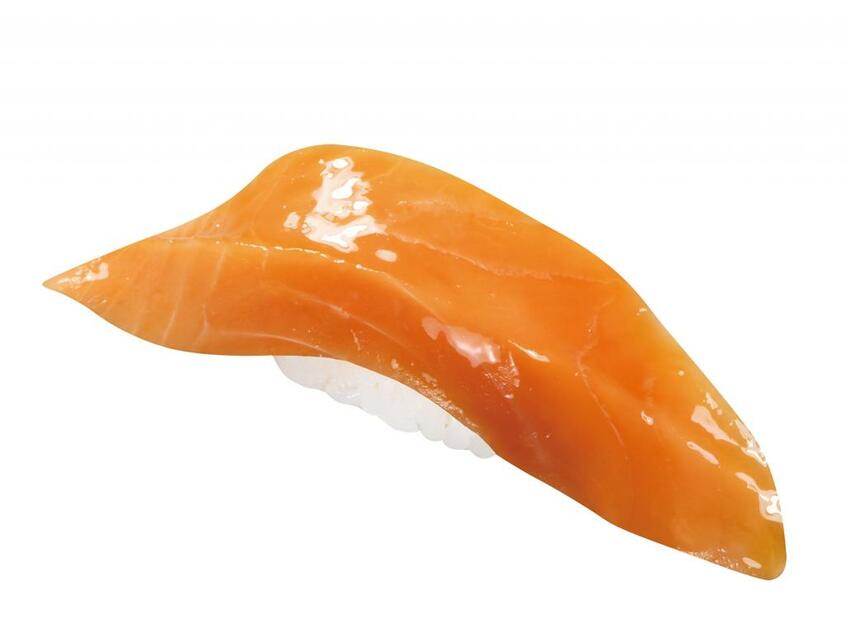

日本のお寿司屋さんでサーモンのお寿司が食べられるようになったのは、1980年代の半ばごろから。ノルウェーの政府関係者が、サーモンの輸出拡大のために、日本の回転寿司屋さんにサーモンを紹介したのが始まりなんです。

ちょうど回転寿司が全国に拡大するタイミングと重なったこともあって、サーモンは一気に回転寿司の人気商品になってきました。そういう経緯もあって、今でも職人さんのいるお店では、サーモンを置いていないお店も多いようです。

なぜノルウェーのサーモンが、ロシアやウクライナと関係が?と思われるかもしれませんね。

実は、くら寿司でも人気のノルウェー産の生サーモンは、冷凍されることなく、ノルウェーから航空便で日本まで運ばれています。今回、ロシアの上空を飛行機が飛ぶことができなくなったため、輸入が困難になってしまいました。現在は、南回りに迂回したり、カナダなど他の地域のものを増やすなどで対応していますが、コストなどの面で課題も多くなっています。

こうした状況を受けて、先日テレビ番組で、あるコメンテーターの方が、「日本でももっとサーモンの養殖を増やすべきでは」ということをおっしゃっていました。確かにその通りだとは思いますが、日本でサーモンの養殖を拡大するには、大きな課題があるんです。

皆さんご存じの通り、サーモンは冷たい水域の魚です。一般的に、18度を超える水の中では生きられないと言われています。日本近海の水温は、冬場は18度を下回りますが、初夏には18度を超えてしまうので、一年を通じて海中でサーモンを育てることができないんです。

現在、さまざまな自治体が国産のサーモンの養殖に取り組んで、商品化していますが、ほとんどが陸上養殖した「トラウトサーモン(ニジマス)」を、冬の間の約半年間だけ、海の中で育てたものです。

○岡本浩之(おかもと・ひろゆき)

1962年岡山県倉敷市生まれ。大阪大学文学部卒業後、電機メーカー、食品メーカーの広報部長などを経て、2018年12月から「くら寿司株式会社」広報担当、2021年1月から取締役 広報宣伝IR本部 本部長。

※AERAオンライン限定記事