横浜市鶴見区や大阪市大正区をはじめ、全国各地には働き口を求めて移住し、助け合いながら築いた「沖縄タウン」がある。そこで生きる人々の思いや「沖縄人」としてのアイデンティティーを取材した。AERA 2022年5月16日号の記事を紹介する。

【写真】横浜市鶴見区の沖縄タウンにある創業36年の「おきなわ物産センター」

* * *

住民の約2割が沖縄出身者とされる大阪市大正区。その中心エリアにある平尾本通商店街には「めんそーれ」の横断幕やシーサーのフラッグが並び、沖縄食材を扱う商店もある。

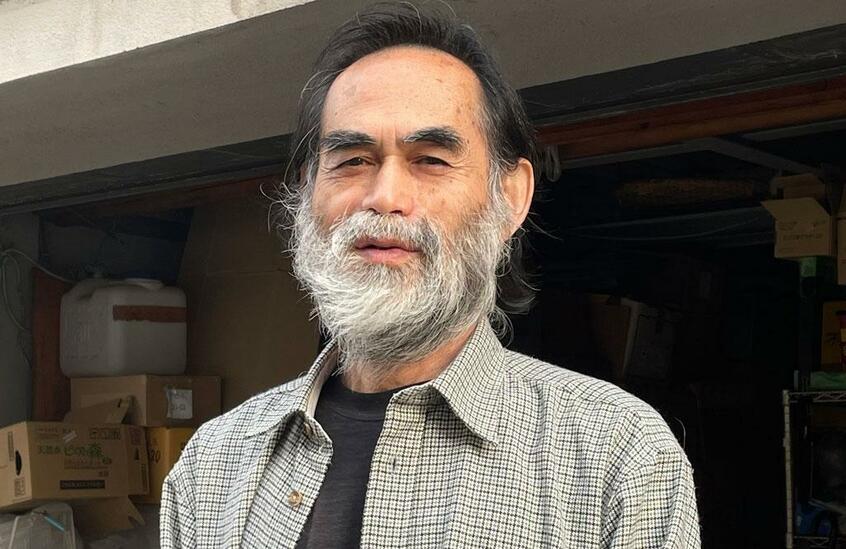

この地で40年近く、「沖縄」のシンボル的存在として活動してきたのが、「関西沖縄文庫」を主宰する金城馨さん(68)だ。

■日本人になろうとした

1953年に沖縄のコザ(現沖縄市)で生まれた。1歳のときに両親と尼崎市へ移住。戦前から沖縄出身者が集まって暮らす地域で、「沖縄差別」を初めて意識したのは小5のクラス替えのあいさつのときだったという。

「出身は沖縄です」と自己紹介すると、教室がざわついた。「あいつ沖縄やで」。沖縄は日本と違う、違いが差別につながる、と知った瞬間、「違い」が恐怖になった。次第に出身は「尼崎」と言うようになった。

「友だちと会話をしていてもずっと神経を使っていて、この流れはやばいなと思ったら、さっと話題を変えるんです。子どもっぽくなかったと思います」(金城さん)

三線を弾いて沖縄民謡を歌い、沖縄の言葉で会話するのは「野蛮で下品なこと」と感じ、周囲の大人たちの生活スタイルを「恥ずかしい」と思っていた。

金城さんは高校時代に級友と「差別問題研究会」を立ち上げる。あえて差別に向き合ったのはなぜなのか。

「日本人ではない親たちをバカにして、日本人になろうとしていた自分は親たちを否定していたわけです。自分が差別から逃れようとすればするほど、自分も差別する側に回っている。自分の中にそんな、ドロッとしたものを感じていたからだと思います」(同)

金城さん自身も、「沖縄」から逃れられなかった。差別問題研究会で同年代の在日コリアンに講話を依頼することになり、定時制高校を訪ねた際、リーダーの一人の沖縄出身の生徒からこう言われた。