芝浦工場内専用の車両移動機械であるから車籍はなく、竣工年月日やスペックは不明だった。ブリル台車の上に片出入口の運転台と抵抗器を載せて、デッキ部に古車輪やブレーキシューなどを死重として積んだ特異なスタイルだった。集電装置は無電区間に都電を押し入れる関係で終始トロリーポールを使用していた。

芝浦工場へアクセスした芝浦線

営業路線と芝浦工場をアクセスしたのが芝浦線で、芝浦工場が支場として開設された1920年に金杉線(三田~新橋)の本芝一丁目から分岐して芝浦工場に至る1500mの軌道が敷設されている。当初は非営業線だったが、1926年からは南浜町~芝浦二丁目/1400mを結ぶ4系統として開業している。1936年には芝橋(本芝一丁目を改称)~芝浦二丁目のII系統に変更された。第二次大戦中の1944年5月に営業運転が休止され、以後は東京港口(芝橋を改称)~芝浦工場の非営業線として存続した。

写真は旧海岸通りに一部単線で敷設された芝浦線で、画面右側が東京港口方面、画面左側が芝浦工場方面となる。左端が運河に架かる「竹芝橋」で、戦時中に廃止された竹芝橋停留所はこの付近に所在した。運河に沿った芝浦海岸通りに芝浦線から単線分岐するのは延長約900mの倉庫線の軌道で、田町駅方向に所在した交通局の倉庫に向かっていた。

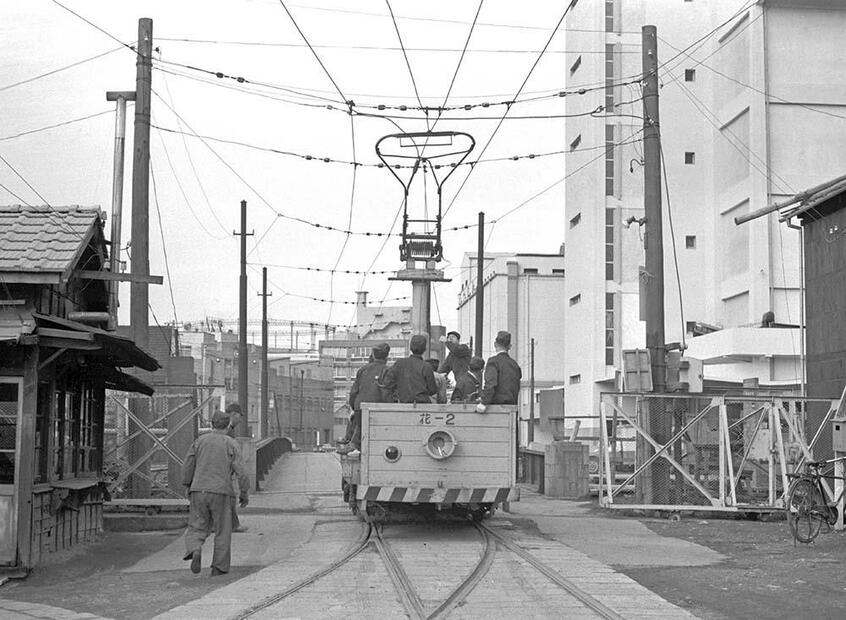

芝浦線は旧芝浦二丁目から単線となり、芝浦工場の正門に向けて船路橋を渡っていた。次のカットが船路橋の手前左側の守衛所の前で入換作業中の花-2で、工場訪問時に同行した宮松慶夫氏の作品をお借りした。上空に写る中央の架線が集電用の直流600V+側架線で、左右にあるのがトロバス運転時に使用する-側架線だ。

芝浦線は芝浦工場が電車修繕業務を終えて都バスの専用工場に転身した1969年6月まで存続したが、東京港口から先の金杉線は1967年12月に廃止されており、金杉線廃止後の芝浦工場への出入はどのようにしていたのか、という疑問が残った。畏友である名取紀之「鉄道模型趣味」編集長に閲覧させていただいた1968年5月現在の芝浦付近鉄道路線図によると、東京港口停留所から古川線(天現寺橋~金杉橋)に接続する金杉橋停留所までが実線で結ばれていた。別資料で、金杉線の東京港口~大門は非営業線として1969年まで存続したことも確認できた。これにより、広尾車庫を始めとする各車庫の芝浦工場送り込みが可能にだったわけだ。