1960年代、都民の足であった「都電」を撮り続けた鉄道写真家の諸河久さんに、貴重な写真とともに当時を振り返ってもらう連載「路面電車がみつめた50年前のTOKYO」。5月14日に配信した記事『東京・芝浦にあった巨大な敷地「都電のクリニック」 修繕車両が並ぶ58年前路面電車の全盛期』に続き、都電の修繕を担当した東京都交通局電車両工場(以下芝浦工場)の続編を綴ろう。

【写真】希少な車両や、岡本太郎さんデザインの都バス前でポーズする御本人など(計7枚)

* * *

前回は芝浦工場の沿革の一部と訪問記を述べた。続編では芝浦工場の構内で稼働した希少な車両と、営業線の東京港口から芝浦工場へ引込線の役割を果たした芝浦線のエピソードや工場施設廃止後の近況も紹介しよう。

芝浦工場内で稼働した花1型と工1型

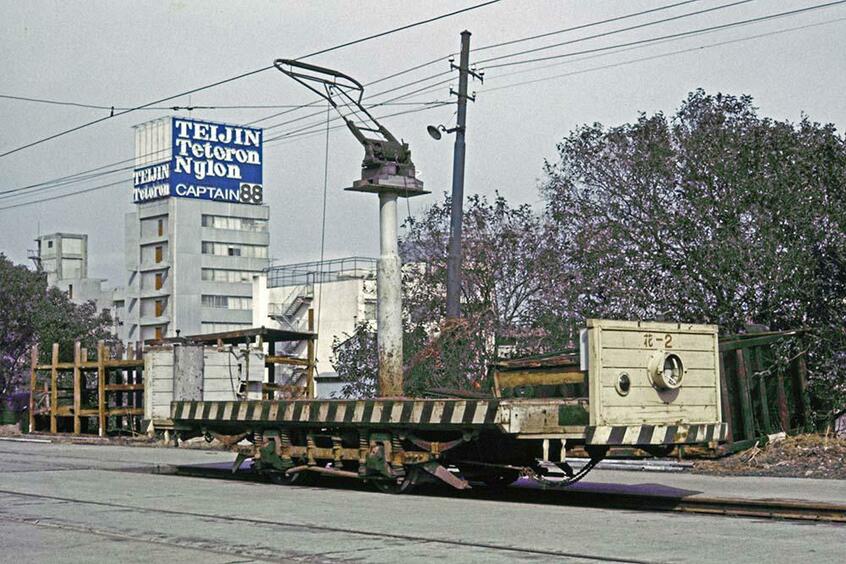

冒頭の写真は芝浦工場構内で機器や物資を運搬した花1型で、側扉を省いたフラットな床板の両端にダッシュボードとコントローラーと手ブレーキを取り付けた無蓋車両。車体の端梁と台枠側面はトラシマの警戒色だった。集電装置は中央鉄柱上に明石電機製のビューゲルを搭載。

祝賀パレードなどで運転される「花電車」に使用するため、余剰になった四輪単車を1947年に芝浦工場で花1型に改造。工場内で使用される備品扱いのため車籍はなく、花-1~花-5の5両が存在した。1959年の「皇太子殿下ご成婚」の花電車に使用されたが、その後の出番はなく、1969年の芝浦工場電車修繕業務廃止まで在場した。

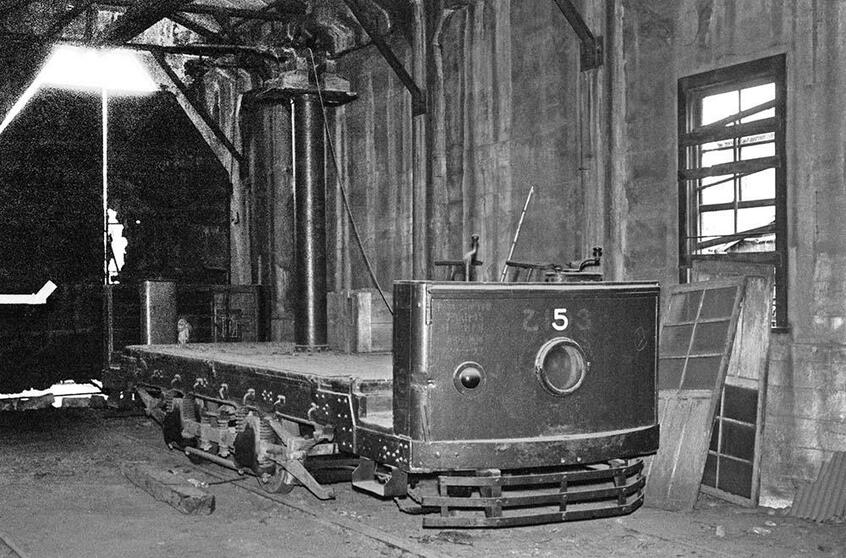

次のカットがダッシュボードの形態が異なる花-5で、荒川車庫を訪問した1963年に撮影している。正面ダッシュボードを凝視すると、5のナンバーの背後に乙103の旧表記が透視できる。主台枠と運転台との接続補強鋼板やストレートの中央鉄柱の形状も花-2と異なり、1955年の「大東京祭」花電車に使用後に廃車された乙100型からの改造車と推察した。車体色は乙1型などと同じダークグリーン一色だった。

芝浦工場には入換用牽引車として写真のような工(こう)1型が配置されていた。余剰となったKB27系の台車を流用し、3両が芝浦工場で作られた。工1型は明治期に製造された新1型(ヨヘロ)の2両を初代の工1、2として使用していたため、当初はその追番号で工3~5と付番された。工1、2が1940年頃に廃車されたため、工1~3に改番された。