このスーパーサイクルによる次の超巨大地震が切迫していると考えられるのが、千島海溝だ。

北海道の択捉島沖から日高沖にのびる千島海溝では、M8クラスで津波を伴う十勝沖地震と根室沖地震が知られている。どちらも50~100年程度の間隔で、近年では十勝沖地震が1952年と2003年、根室沖地震が1973年に発生した。

■350年で超巨大地震

一方、津波堆積物を調べると、これら50~100年間隔の地震よりはるかに大規模な地震が浮かび上がる。この地域の地質調査を続ける産業技術総合研究所の澤井祐紀さんはこう話す。

「十勝平野や道東の湿地帯を調査すると、M8クラスの地震で津波が到来した場所よりはるかに内陸で、分厚い津波堆積物の層が見つかります。観測記録のある地震より大規模の地震・津波が起こっている証拠と言えます。痕跡は約6500年分の地質から最大で18回分見つかっていて、平均350年程度の間隔になります」

この超大型地震は十勝沖と根室沖が連動していると考えられている。直近は17世紀ごろで、既に400年近く経過した可能性が高い。次が超大型でも不思議はない。日本海溝北部でも9世紀、12~13世紀、17世紀などに起きたと見られる超巨大地震の痕跡が見つかっている。

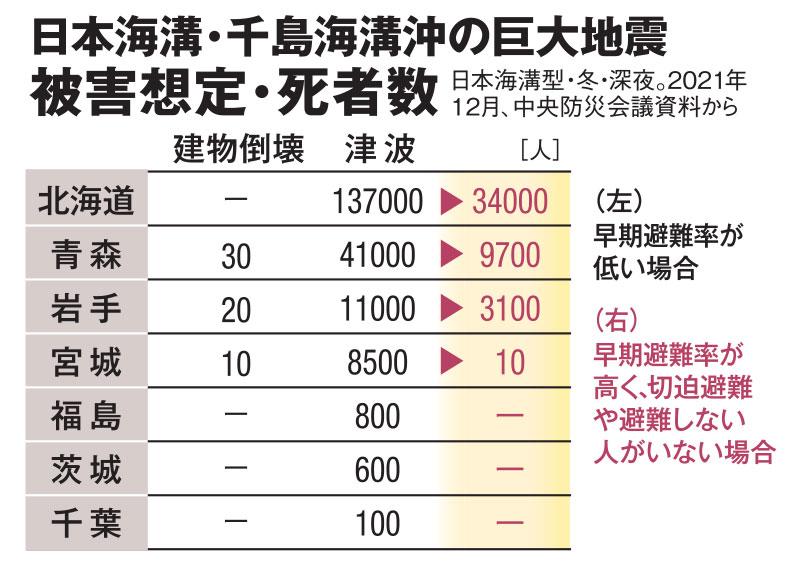

先に引用した犠牲者数は、主に津波堆積物の調査結果から、その津波を再現するモデルを検討して算出された。地震の規模は千島海溝でM9.3、日本海溝ではM9.1。満潮時などの条件下だと、北海道えりも町と岩手県宮古市で最大30メートル弱、宮古以北の多くの地点で10~20メートルの津波に襲われると推計する。道東の釧路市でも21メートルの津波が予想される。同市出身の女性(34)は言う。

「釧路は平地で、広範囲が浸水しそうです。高齢の両親が避難できるのか。20分足らずで3メートルの津波が来るとも聞きました。いざ揺れたらどうするか、今から話しておきます」

被害想定は甚大だが、対策を進めた場合の効果も明記された。死者が最多となるのは冬の深夜に発生し、すぐ避難する人が20%の場合の見積もりで、津波避難ビルなども考慮していない。一方、施設の整備が進み、70%の人が地震発生から10分程度で避難を始め、それ以外の人にも効果的な呼びかけがあると、同じ冬の深夜でも日本海溝地震で約8割、千島海溝地震で約6割死者を減らすことができる。

(編集部・川口穣)

※AERA 2022年6月20日号より抜粋