国は東日本大震災以降、想定される地震の大幅な見直しを行い、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震・津波を新たなモデルケースとして被害想定の算出を進めてきた。背景にあるのは、震災の反省だ。

■想定外の大地震の理由

震災を受けて設置された中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」が11年9月に出した報告にはこうある。

「これまでの地震・津波の想定結果が、実際に起きた地震・津波と大きくかけ離れていたことを真摯(しんし)に受け止め、今後の地震・津波の想定の考え方を抜本的に見直さなければならない」

東日本大震災以前から、宮城県沖で大地震が繰り返し起きていることは知られていた。地震本部は00年、30年以内に宮城県沖でM7.5前後の地震が起きる確率を99%とし、ほかに青森県東方沖から房総沖にのびる日本海溝沿いの複数の領域でM7~8クラスの地震を想定した。

だが、実際に東日本を襲った地震はM9.0という超大型だった。マグニチュードが0.1上がると地震のエネルギー量は約1.4倍になる。M9.0のエネルギーは想定されてきたM7.5の約178倍だ。

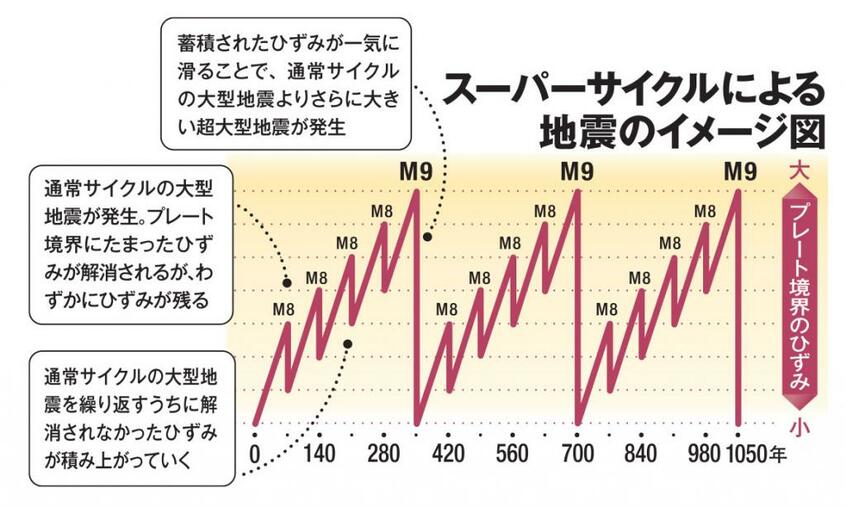

この「想定外」の地震を説明するカギとして、佐竹教授は「スーパーサイクル」の存在を指摘する。プレート境界では、海のプレートが陸のプレートの先端を巻き込みながら下へ沈むことで、ひずみがたまる。一定期間かけて限界までたまるとプレートが滑り、大地震となって解放される。このメカニズムで、宮城県沖では平均37年間隔で大地震が起きてきた。だが、これではM9もの膨大なエネルギーが放出されたことの説明がつかない。また、東日本大震災では広い範囲のプレートが一気に動いたこともわかっている。

「宮城県沖地震ではひずみにわずかに滑り残す部分がありました。通常周期の地震の度に滑り残しが積み上がり、数百年に一度、それが一気に動いて超巨大地震を起こす。これがスーパーサイクルです」(佐竹教授)