3年になって医学部に進むと、精神病棟解放闘争や医療被害運動などに注力する。大学を卒業し小児科医になっても障害者運動、脳死反対運動など社会運動を続けた。政治家を目指したのは母親を救急車のたらい回しで、兄を医療事故で亡くしたから。政治の力で医療現場を変えるという思いからだ。阿部さんにとって学生運動とは何だったのか。

「社会に対し目を開かせてくれたもの。世界で戦争や紛争が起きている時、差別を受けている人がいる時、何をすべきなのか考える力を得ました。あの運動がよかったとか悪かったじゃなくて、そういう時代。希望や正義はあったのだと思います」

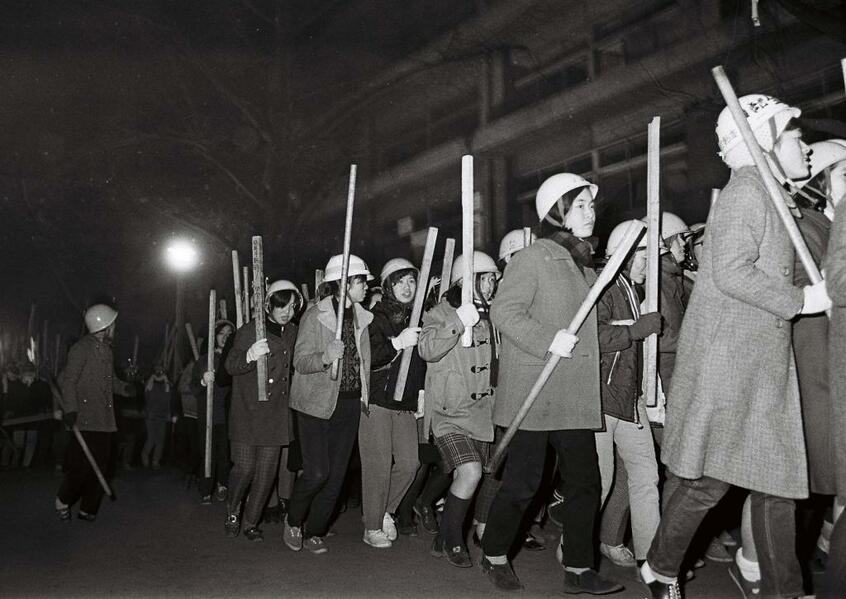

ドキュメンタリー映画「三島由紀夫vs東大全共闘~50年目の真実~」が上映されるなど、いま全共闘に注目が集まっている。しかし当時は今以上に男社会。戦後の第1次ベビーブーム(47~49年生まれ)で生まれた子どもたちが大学に入学し始めた65年、4年制大学への進学率は男子の20.7%に対し、女子はわずか4.6%。学生運動を理論的に指導するのは男性で、女性はそれを支える役割。「女はお茶くみ、女は性的対象」などと言われた。そんな中でも女性たちは革命を信じ、何かと闘った。

九州大学の学生だった合原(ごうばる)真知子さん(72)は、闘ってきたのは「自分自身」だったと振り返る。

大分県で林業を営む家に生まれ、67年に入学。学生運動は九大にも飛び火していたが男中心の学生運動を敬遠し、セクトとは一線を引きシンパサイザー(同調者)として全共闘運動にかかわった。

大学はこのままでいいのか、ベトナム戦争とは何か、人間の原点とは何か──。仲間と議論し、自分自身と向き合い考えた。

「一生懸命考えるのはつらい。つらかったけど、時代をどうみていくかという姿勢は、このころ勝ち得たのかもしれません」

そんな中で日本全体が大きな仕組み、つまりグローバル資本主義の中に組み込まれていくことを感じていった。明確に実感したのが、72年2月に起きた「あさま山荘事件」だ。極左メンバーの連合赤軍5人が長野県軽井沢町のあさま山荘に押し入り、管理人の妻を人質に取り立てこもった。警察の制圧作戦に犯人側もライフルで応戦し、機動隊員2人が殉職した。

合原さんは当時、事件をテレビで見た。

「その時に『ああそうか』って思ったんです。国もマスコミも、それまでの私たちがやってきた様々な努力をチャラにして、十把一絡げに極左の問題にしてレッテルを貼る。私たちが一生懸命にやってきたエネルギーは、雲散霧消するんだって」

実際、多くの仲間は大学を卒業すると一般企業に就職した。合原さんは教員になろうと考えていたが、置いてきぼりにされている林業を何とかしたいと思い、実家を継ぐことにした。間伐や植林も行いながら、林業を次世代につなぐことに力を注ぐ。(編集部・野村昌二)

※AERA 2020年8月3日号より抜粋

![AERA (アエラ) 2020年 8/3 号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/41Owtw7Q0XL._SL500_.jpg)