■診断名が「バイアス」へ

キャリア支援のなかで重視するのは、困り事や特性を診断名のみで判断しないこと。カテゴリーを当てはめてしまうと、表層的な支援に陥るおそれがあるという。中原さんはこう話す。

「診断名に関わらず特性は重なり合うこともあり、単純なカテゴライズがバイアスになってしまう。個別相談では、本人が口に出すことはもちろん、背景にあるものまで目を向けて支援するように努めています」

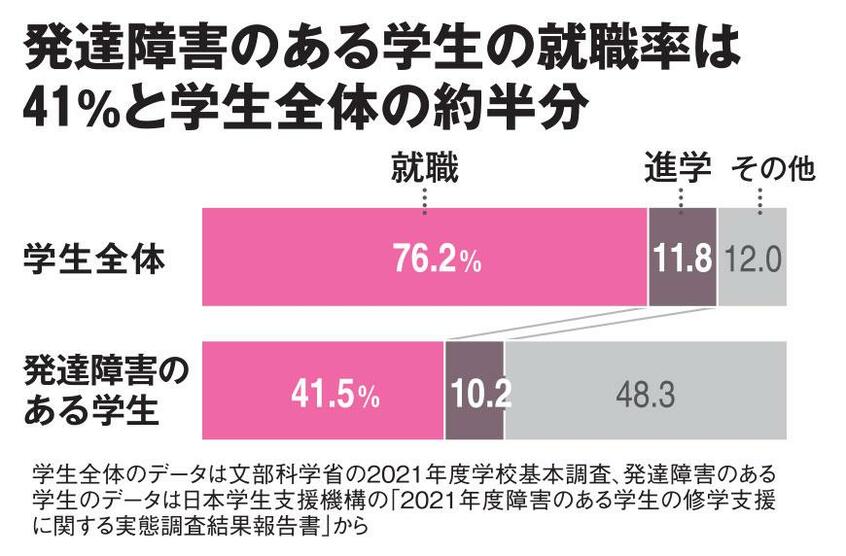

18年には、障害者雇用促進法が改正され、発達障害を含む精神障害者が雇用義務の対象になった。だが、課題もある。

「発達障害を持ちながら働いているロールモデルがまだ少ないと感じています」(中原さん)

企業と障害者雇用について情報交換をしても、ホームページを見ても、紹介されているのは身体障害者の社員が多いのだという。同大障害学生支援室のヒューバート眞由美さんは言う。

「これまでは障害者雇用の大半が身体障害だったため、精神・発達の方を雇用するノウハウがまだ十分ではなく、企業にとっても大きなチャレンジになっているのだと思います。大学としては、学生と企業と一緒に成功体験を重ね、互いに成長できればと思っています」

■ファーストペンギンに

その成功体験の第一歩になったのが、10年前に卒業した一人の女子学生との出会いだ。

発達障害学生の就労支援に取り組みたい思いはあったが、まだ手探りの状態だったヒューバートさん。支援内容がその学生に合うかどうかもわからない。それでも一緒に頑張りたいと、思い切って学生に提案した。すると、学生は群れから最初に海に飛び込むペンギンになぞらえこう言った。

「私はファーストペンギンですね」

学生はもちろん、大学にとっても先が見えない状況での取り組みだ。不安もあったが、一緒に就労支援事業所を訪ね歩き、学生は無事就職。以来、発達障害学生への支援も少しずつ整ってきた。(編集部・福井しほ)

※AERA 2022年12月19日号より抜粋