写真雑誌の苦境

1977(昭和52)年の2月号から編集長を務めた岡井輝雄の在任期間は、81(昭和56)年5月号までの4年4カ月で、歴代編集長のなかで3番目の長さである。意欲的な岡井が、さまざまな企画を打ち出したのは前号のとおりだが、なかでもコンテストを通じたアマチュアの誌面参画には熱心だった。公募のみで本誌を構成する「大特集」や月例ページの増大( 80年7月号)を図り、初級写真部門では自らが選者を務めもした。

その背景には本誌をとりまく環境の厳しさがあった。要因のひとつは、撮影機材のコンパクト化や自動化への流れである。75年にAF(自動焦点)機構とストロボを備えたコンパクトカメラの「コニカC35EF」が、翌年には電子化を進めたキヤノンの一眼レフ「AE-1」がヒット商品となっていた。以降も自動化は進み、81年11月、AF機構をボディーに組み込んだ一眼レフ「ペンタックスME-F」が発売されて、一眼レフのAF時代が幕を開けた。感材では76年に富士写真フイルムから、ISO400の高感度カラーネガフィルム「フジカラーF .II400」が発売された。

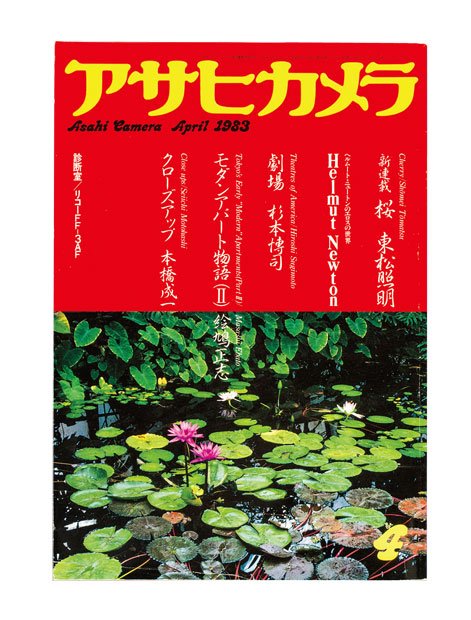

これら画期的な新製品が「ニューフェース診断室」やテストリポートで取り上げられると、大きな注目を集めた。だが中長期的にみれば、それは販売部数の向上に寄与しなかった。ノウハウ習得の必要性を減じさせたため、かえってライト購読者が離れたのだ。「朝日新聞出版局史」によれば、79年上半期に8万7千部だった本誌の販売部数は、83年には6万5千部に、85年ごろには5万6千部程度に減じている。それは復刊後の最大部数を記録した、60年代後半のおよそ半分程度の数字なのである。

また技術開発競争によって、中小のカメラメーカーが市場から淘汰(とうた)された。ミランダカメラ(76年)、ペトリカメラ(77年)、コムラーレンズ( 80年)などは倒産し、興和(78年)やトプコン(81年)は一般用カメラ事業から撤退した。69年の日本写真機工業会の加盟メーカーは41社だが、85年には18社まで減少している。かたや大手は事業の多角化や、広告戦略の分散化が重なり「写真雑誌への掲載広告は急速に減っていった」(「朝日新聞出版局史」)のである。もちろん状況はライバル誌も同様で、写真表現の動向に影響を与えた「カメラ毎日」は85年4月号をもって廃刊するのである。

老舗の総合写真雑誌が苦しむのをよそに、80年前後は史上空前の雑誌創刊ラッシュが訪れている。とくに写真を軸とするビジュアル誌が多く、新しい写真誌も相次いで登場した。ライトな青年層をねらった「カメラマン」(78年 モーターマガジン社)と「キャパ」(81年 学習研究社)。海外志向の強い「フォト・ジャポン」(83年 福武書店)。篠山紀信を中心に写真による総合誌をめざした「写楽」( 80年 小学館)と荒木経惟をフィーチャーしてポルノや写真雑誌の枠を解体する「写真時代」(81年 白夜書房)などで、「写真時代」は創刊号10万部が完売したことを本誌は報じた。また、見開き一点ものの写真を売りにする写真週刊誌「フォーカス」(81年 新潮社)は、創刊まもなくスキャンダラスな方針に転換して部数を拡大していた。

岡井編集長は、こうした環境のなかでアマチュアリズムを復興させようと奮闘し、販売部数も一定の成果を収めた。ただし、彼の仕掛けたコンテストからユニークな作品が生まれてくることは極めて少なく、「最近の写真表現がパターン化してくるのはどうしてでしょうか」( 80年5月号編集後記)と嘆く。それでも81年1月号からは編集後記に代わって「編集長のメッセージ」の欄を設け、アマチュアに写真の楽しみを熱く説き、最終回となった5月号では読者にこう呼びかけるのである。「(写真の)趣味性のなかにこそ個性的な創造の可能性が秘められていると思います。両者を対立的にとらえないで、趣味の中からモノを創り出す作業を考えていただきたいのです」

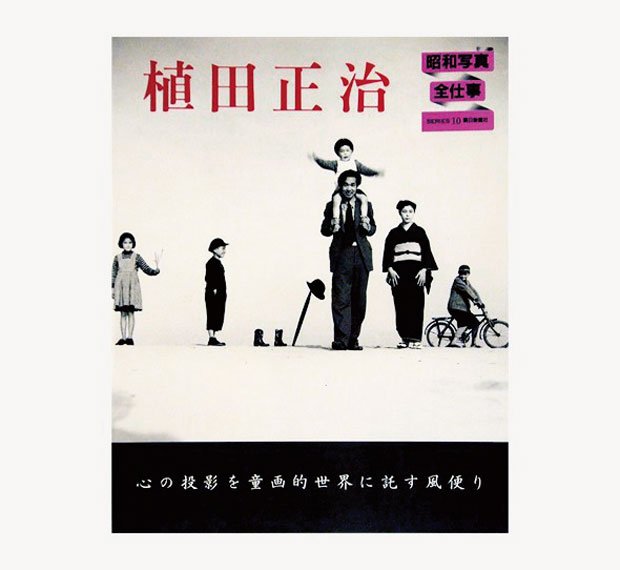

その後、岡井は出版局プロジェクト室で『昭和写真・全仕事』(全15巻)の刊行などを手掛け、一方ではエッセーや評論、写真家の評伝などを精力的に執筆していく。

この岡井の後、本誌の編集長は85年までに徳本光正から、谷博、相沢啓三へと代を継がれている。それぞれ1年半ほどの短い任期である。

ニュードキュメンタリー

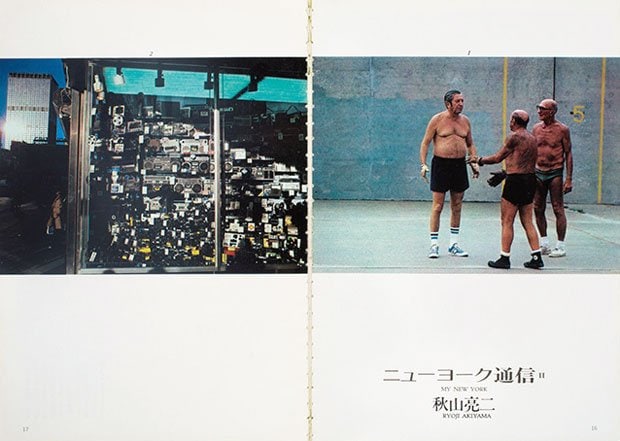

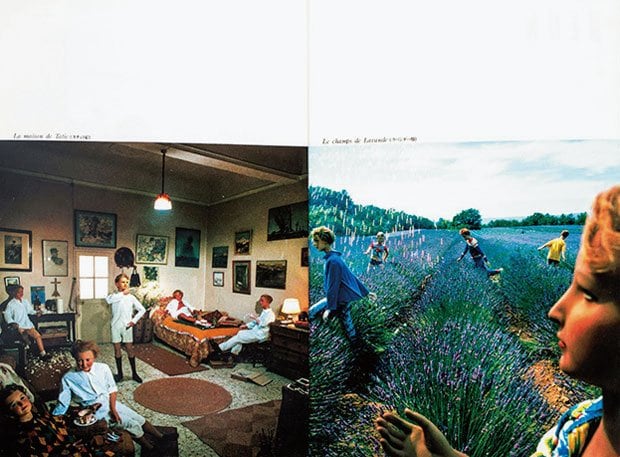

この80年代初頭の誌面を活気づけたのはドキュメンタリーだった。80年12月号の桑原甲子雄、重森弘淹、柳本尚規による座談会「80年に写真は何を語ったか 図式化されないニュードキュメントの定着」では、社会的な現実に目を向けた作品が話題の中心となっている。本誌の掲載作品では藤原新也の「四国遍土」(1~3月号)、江成常夫の「花嫁のアメリカ」(4~6月号)、秋山亮二の「ニューヨーク通信」(7、8月号)などで、ほかに土田ヒロミの「ヒロシマ」シリーズなども評価された。

柳本は、それらの作品が、自らの方法論に懐疑を持ちながら撮り進められていると指摘。重森はその背景に信じるべきイデオロギーの喪失があるとして、「物差し喪失の時代に自分の感性をよりどころにしなければもうドキュメンタリーが成り立たないところへは来ている」と推察している。

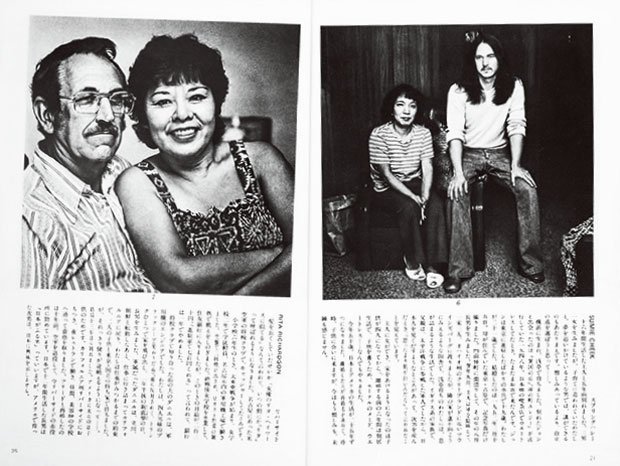

こうしたニュードキュメントの傾向は、ことに「花嫁のアメリカ」によく表れていよう。占領下で米兵と結婚し、アメリカに嫁いだ戦争花嫁を現地に訪ねたポートレート作品は、80年末に本誌増刊号として一冊にまとめられている。江成はそこで「相手のプライバシーを侵すことにどれだけ耐えうるか」を自らに問いつつ撮影に取り組んだと記している。江成はこの労作で81年の木村伊兵衛写真賞(以下、木村賞)を受賞し、翌年からは中国残留日本人孤児をテーマに「小日本人」を連載する。

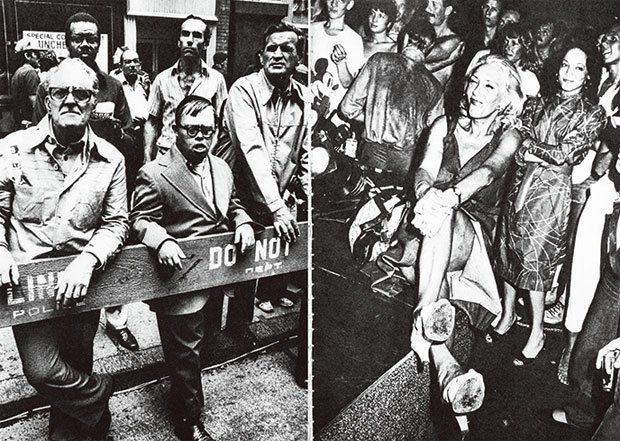

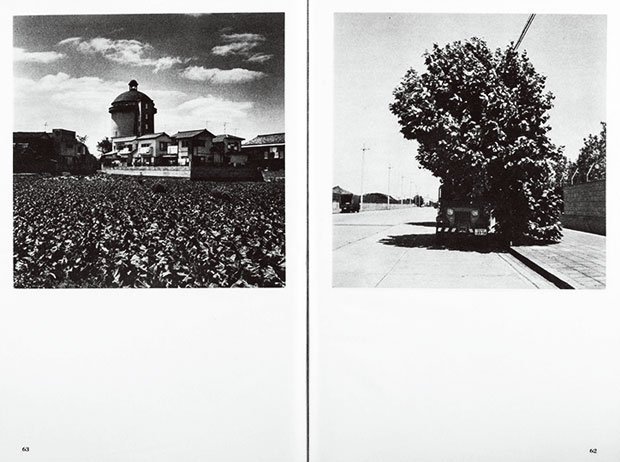

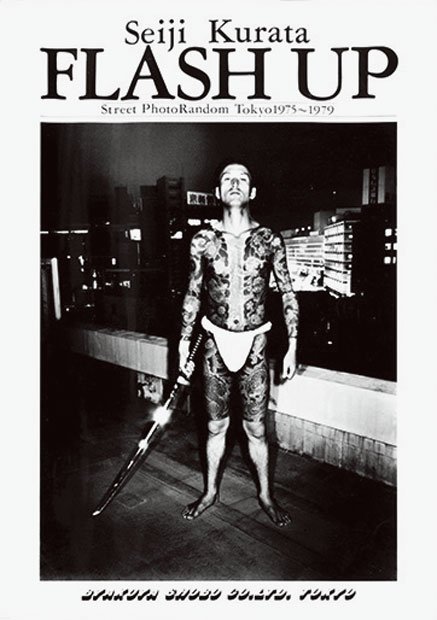

新人として、このころ注目されたのは、ともにWORKSHOP寫眞学校の森山大道ゼミ出身の、倉田精二と北島敬三だろう。倉田は80年に写真展「ストリート・フォトランダム・東京75~79」で岩合光昭の「海からの手紙」(「アサヒグラフ」連載)とともに木村賞を受賞。北島は翌年に自主ギャラリーCAMPでの個展シリーズ「写真特急便・東京」で同賞の最終候補となり、日本写真協会賞新人賞を獲得している。倉田は東京の夜の盛り場の人々をフラッシュで浮かび上がらせ、北島は東京の路上を行き交う多様な人々を、出合い頭に、正面から鋭くとらえていた。

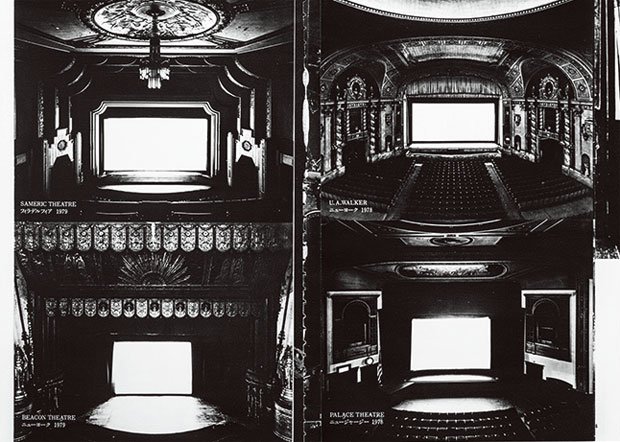

その北島は81年の夏にニューヨークに渡り、3カ月間スナップを撮り歩いた。この写真は「NEW YORK」と題されて、本誌82年1月号で19ページにわたって掲載された。