SNSやメディアの情報被害をとりあげた作家・塩田武士さんと、生き残るメディアの例や条件などを記したノンフィクション作家・下山進さん。フィクション、ノンフィクションの違いはあれど、メディアや社会の「なぜ」を追及してきた2人が語り合った。AERA 2025年9月1日号より。

* * *

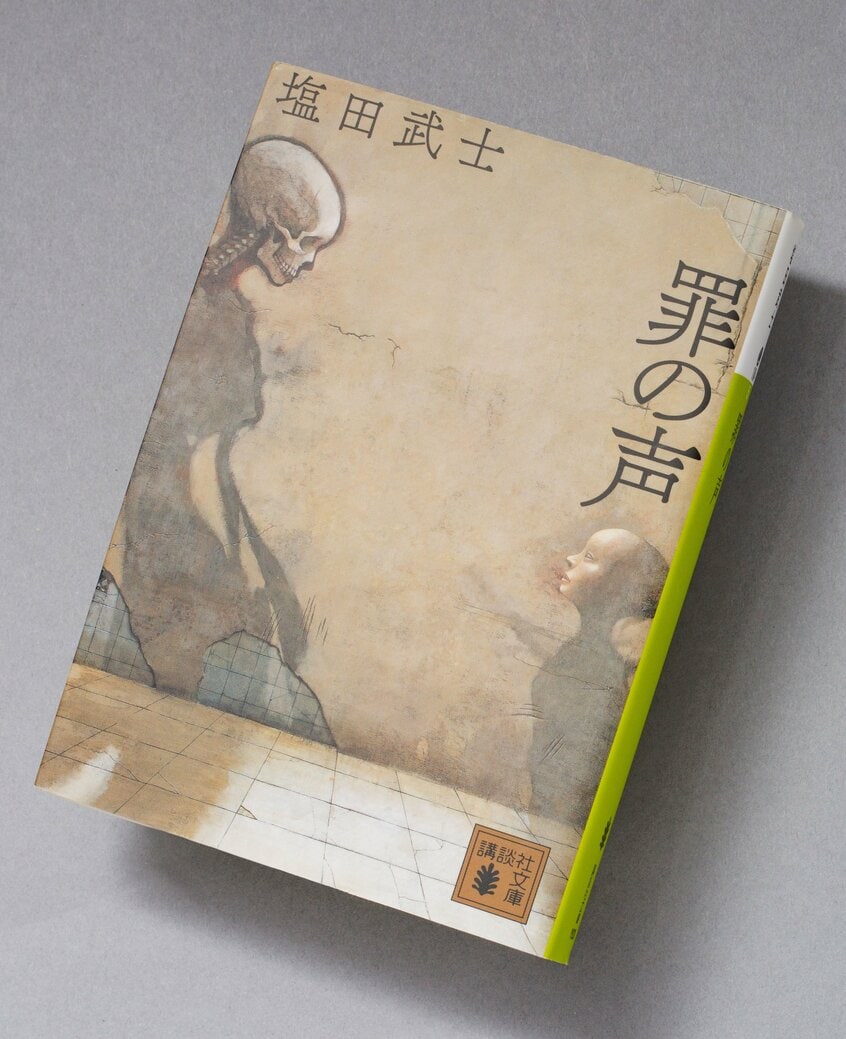

下山:グリコ・森永事件をモチーフにした塩田さんの『罪の声』(講談社文庫)にこんなセリフがあります。「俺らの仕事は素因数分解みたいなもんや。何ぼしんどうても、正面にある不幸や悲しみから目を逸らさんと『なぜ』という想いで割り続けなあかん」「その素数こそ事件の本質であり、人間が求める真実や」

塩田:私が小説であるのに取材をする理由もそこにあります。つまりリアリティーっていうのは何となく想像が付くことだけじゃなくて、意外性が必ず含まれているものだと思ってるんですよね。本当にリアルな物って意外性の種が絶対入ってて、ハッとする。これを拾いに行くのはもう自分の足で稼ぐ以外にない。それが「なぜ」の答えに近づける、唯一無二の方法であるというふうには思ってますね。

基本的にはノンフィクションがないとフィクションは完成しない。これも300年前から近松門左衛門が言ってる「虚実皮膜(ひにく)の間に慰みあり」。やっぱり虚と実の間に立ってこそ虚が書けるっていうのがあります。

下山:ノンフィクションを書こうとは思わなかったんですか?

塩田:実はいま「群像」(講談社)で進めています。ピート・ハミルの「ニューヨーク・スケッチブック」が好きで、あの感覚で人物を書くことができないかなあと思って。ただ、実際に人の話を聞くと、思っていたものと違うものが出てくるんです。そこがノンフィクションの難しさだなと。