プロ野球に進んだ者にとって、甲子園は通過点なのかもしれない。とはいっても特別な舞台。喜びや悔しさ、それぞれに思いを持って、ルーキーたちは新たなステージに挑んでいる。AERA増刊「甲子園2025」の記事を紹介する。

【写真特集】昨夏の興奮がよみがえる! 甲子園2024決勝 関東第一対京都国際の熱戦はこちら

* * *

地面に足がついていない感覚

「思い出せないですね。動画でも見ればまた違うのでしょうけど」

昨夏の第106回大会、坂井遼は関東第一(東東京)のエースナンバーを背負い、決勝まで進んだ。快投を重ね、全国にその名をとどろかせた大会にもなった。最後の最後で京都国際に敗れ、準優勝となった決勝について、坂井は淡々と、感慨深さも感じさせずにそう言った。

「むしろ初戦の北陸(福井)戦のほうがよく覚えています。初めてのナイターだったというのもありますが、選抜での借りを絶対に返すと思ってマウンドに向かったので」

この年の選抜大会で、関東第一は初戦で八戸学院光星に延長十一回タイブレークの熱戦の末に敗れた。坂井は八回からマウンドに上がるも失点を重ね、勝利には導けなかった。

「初めての甲子園球場で、ものすごい緊張感と、あこがれていた舞台に対しての何かふわふわする感じと。全然地面に足がついていない感覚でした」

野球を始めた小学5年生のころから「行きたい」と切望してきた甲子園。第100回大会で旋風を巻き起こした金足農の吉田輝星(現・オリックス)や、第101回大会で準優勝投手となった星稜の奥川恭伸(現・ヤクルト)にあこがれた。

甲子園に初めて足を踏み入れた時の衝撃は忘れられない。天然芝の草のにおいや、360度を埋め尽くす観客の熱気。その雰囲気に圧倒された。

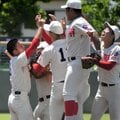

あこがれの地で結果を残せなかった。だからこそ夏の初戦は気合いが入った。坂井は四回から登板すると、150キロに迫る直球を軸に無失点の好投。この大会では全5試合にリリーフとして登板し、18回3分の2を投げ、自責点0の快投だった。先発へのこだわりはなく、リリーフの魅力を感じていたと話す。

「チームは継投が前提だったので、先発よりリリーフのほうがやりたかったですね。勝った瞬間に、俺がマウンドに立っていたいので」

失点は2。決勝の京都国際戦、延長十回タイブレークでの失点だ。

「タイブレークは好きではないですね。前年夏の東東京大会(日大豊山戦)でもタイブレークで負けましたし、ルールなので仕方ないとは思いつつも、負けを受け入れづらいというか。なんで甲子園でもタイブレークなんだという思いはありました」