地方局でアナウンサーをしていた40代前半の女性は「男性は堅いニュース、女性は柔らかいネタを読むのが当たり前だった」と振り返る。結婚している女性はゼロ。働き続けるイメージが持てず、退職してフリーランスになった。「私が男性だったら辞めていなかったかもしれません」

別の地方局で経済番組を担当するようになったが、プロデューサーから、経営者やコメンテーターとの食事会に頻繁に誘われた。幼い頃からテレビで見てきた女性アナウンサーの姿から「場を和ませたり、気をきかせて盛り上げたりする」ことも仕事の一環だと考えており、参加するようにしていたという。

定期的な調査報告を

懇親を深めることで仕事がしやすくなることも事実だが、フジテレビをめぐる一連の性被害報道を見て、「『アナウンサーは来てくれるだろう』と思われているし、こちらも応じてしまう。責任感につけこまれると危険な目に遭うのだと思うと悲しい」と話す。

NHK放送文化研究所の調査にアドバイザーとして関わったロイター通信東京支局での勤務経験がある東京大学大学院情報学環の林香里教授(マスメディア研究)は、フジテレビの一連の問題について「セクハラと同時にガバナンスの問題」だと感じたという。

「『日本人・年配・男性』という均質的な人たちだけで穏便に済ませようとしてまずいことになった。リーダーシップに多様性を持たせて考え方が違う人が集まれば、透明性のあるガバナンスが確立し、ハラスメントの放置やそのもみ消しも減っていくと思う」

林教授はその上で、こう指摘する。「長くマスメディアで働いてきた女性は男性のイデオロギーを内在化している場合もある。『女性社員が増えたから問題はありません』という考え方には注意が必要です」

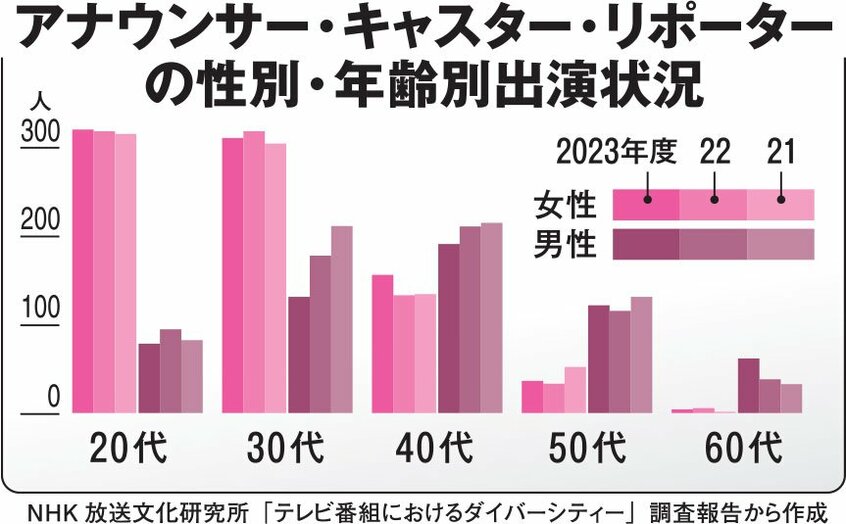

NHK放送文化研究所の調査は3回目。初回から担当する小笠原晶子さんによると、英国やフランスの放送局は法律や監督機関により職員や番組出演者の多様性の確保が求められ、定期的な調査報告や勧告も行われている。小笠原さんは、こう話す。「データを積み重ねることが具体的な議論を可能にし、海外では改善にもつながっている。日本でも継続して調査を続けることが大事だと感じています」

(フリーランス記者・山本奈朱香)

※AERA 2025年5月5日-5月12日合併号より抜粋

こちらの記事もおすすめ 「送ってあげて」と取材相手とタクシーに乗せられた 女性記者・アナウンサーが置かれる環境の特殊性