バブル景気の頃は、長い戒名や祭壇の前に僧侶が何人も並ぶ、という光景も珍しくなかった。式場に誰からの花輪が飾られているか、誰から弔電がきているかは参列者の関心事項だったし、遺族にとっては、誰もが知っている大会社や有名人から贈られた花輪や弔電で、一種の虚栄心を満たした。

地方では、訃報を地元新聞に掲載すると、故人や遺族と面識のない市議会議員や県議会議員、国会議員から弔電が届くこともある。「選挙が近づくと、たくさんの政治家から弔電が届く」と揶揄(やゆ)されたものだ。遺族の側は、面識がないにもかかわらず、著名な政治家の名前を読み上げ、「こんな人からも弔電がきています!」と参列者にアピールした。景気が良い時代の結婚式やお葬式は、見栄や世間体が色濃く反映されていた儀式だった。

しかしバブル崩壊とあいまって、地域のつながりが薄れ、お葬式に見栄や世間体を重んじる必要がなくなった。訃報の回覧板は町内にまわってこなくなり、知らせたとしても、お葬式や火葬が終わった後に、というケースが増えている。

北海道では町内会長が葬儀委員長を務めるという習慣があったが、新興住宅地では、「知らない町内会長にお願いしたくない」という遺族が増え、こうした習慣が消滅しつつある。

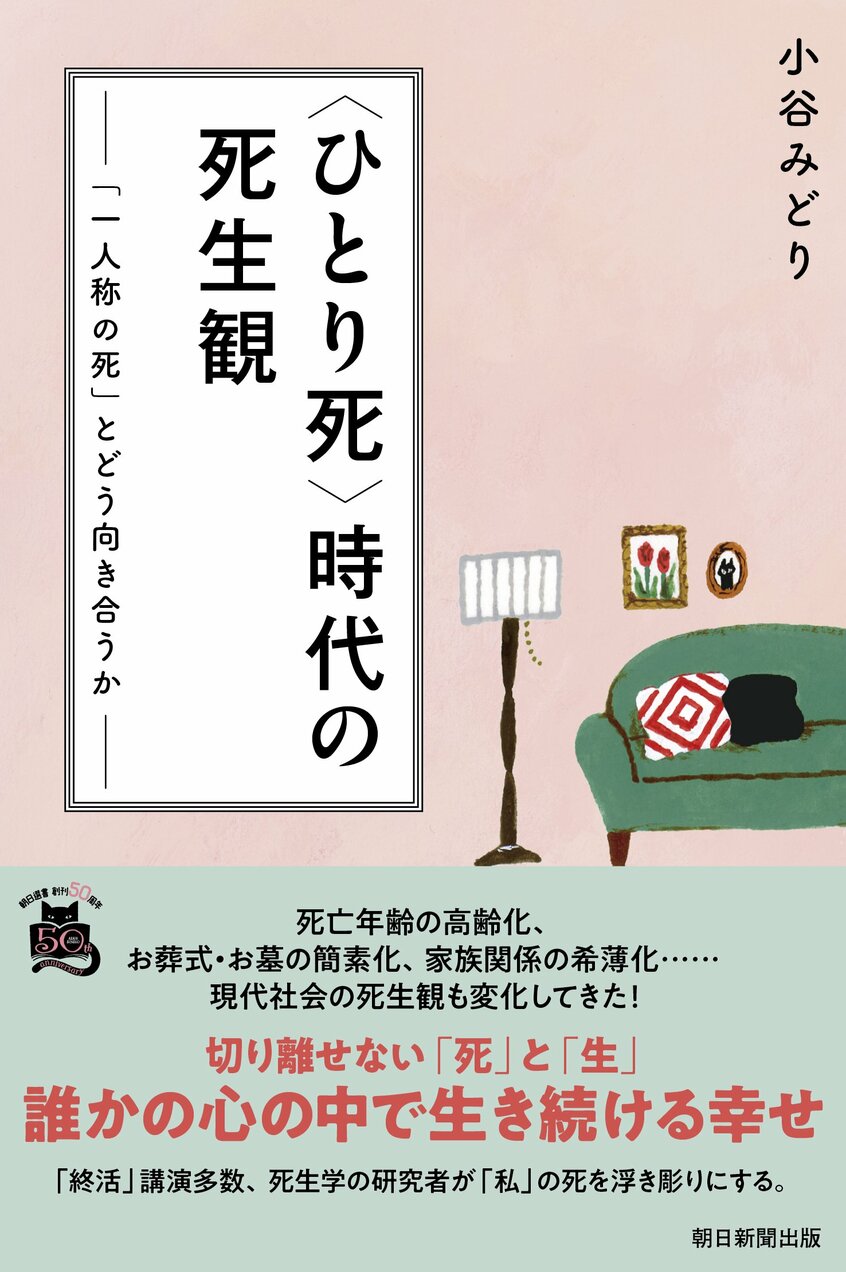

※朝日選書『〈ひとり死〉時代の死生観 「一人称の死」とどう向き合うか』(朝日新聞出版)から一部抜粋

こちらの記事もおすすめ ライフプランに「死」がない 『〈ひとり死〉時代の死生観』著の死生学者が30年前に感じた違和感