生活に困ってはいないが

一方、リゾートバイトの目的については「収入を得るため」(47.7%)が最も多かった。とはいえ、生活に困っている人が多いわけではなく、正社員として長年勤務してきた人や、子育てを終えたばかりの人が目立つという。年金や退職金があっても日常的な生活費を補う必要があるほか、将来の医療費や予期せぬ出費に備えるために収入を確保したいというニーズが背景にある、と庄子さんは捉えている。

「価値観の多様化を背景に、新たなライフスタイルを主体的に築きたいという意欲のあるシニアは新しい経験を求める一方、継続的に収入を得ることにも価値の比重を置いています。リゾートバイトは人生100年時代における新たな働き方の選択肢であるとともに、セカンドライフを充実させる手段やステップとしての役割を果たしているようです」

同社の50~60代の利用者に人気の職場は若い世代と同様、冬は北海道のニセコなどのスキー場、春~夏は沖縄の離島の宿泊施設だという。前出のアンケートでは、シニアらがリゾートバイトを始めたきっかけは「旅行が好きで旅行しながら働けると思ったから」が約4割で最多だった。この結果について庄子さんはこう指摘する。

「リゾートバイトの魅力が非日常体験であることはシニアも若手も同じです。しかし長年、満員電車に乗って通勤し、都会のビルの中で働いてきた50~60代には一層、新鮮味と価値のある機会と映るのではないでしょうか」

リスキリングが一切不要なシニアは優位

庄子さんは、リゾートバイトで働く50~60代の優位性について「リスキリングが一切不要」な点を挙げる。

「長年の社会人経験を通じて培ったマナーやコミュニケーション能力は、飲食業などの接客の場でそのまま生かせるスキルだからです。対面のコミュニケーションが苦手な若者世代よりも心強いと感じられる場面も少なくないようです」

働きながら旅をしてみたい

シニア層の進出は有名リゾート地や知名度の高い観光スポットに限らない。

「日本のいろんな地域を知りたいというニーズは50~60代に根強いと感じています」

こう話すのは「おてつたび」(東京都渋谷区)の永岡里菜社長だ。同社は地域の事業者が募集する、農園での収穫作業や飲食店の調理補助といった仕事(数日~数週間の短期アルバイト)と、働きながら旅を楽しみたい人をつなぐマッチングサービス事業を展開。観光需要の面から注目が集まりにくいエリアを含む地域の人手不足解消と地域経済の活性化、関係人口創出に貢献している。

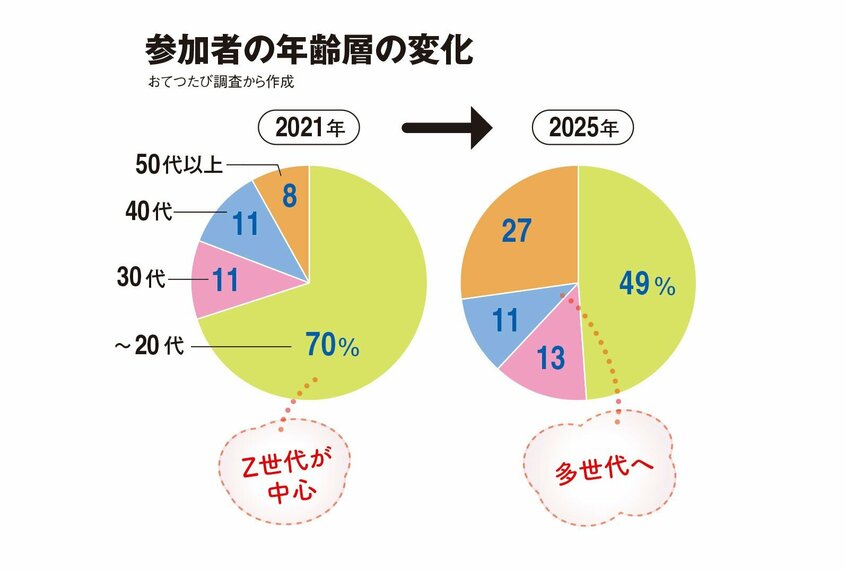

同社のサービス利用者の約半数は10~20代。一方、同社でも増加が目立つのがシニア層だ。50歳以上は21年に8%だったのが、25年には27%と急増している。同社が昨年8月に50歳以上のサービス利用経験者を対象に行ったアンケートで参加動機を尋ねたところ、「日本各地、いろんな地域に行ってみたい」が最も多かった。永岡さんは言う。

「コロナ禍以降、テレワークの普及やワーケーションの利用で居住先の自由度が増すとともに地方移住への関心が高まったことや、経済的自由を得て早期リタイアする『FIRE』への関心が高まったことも、50~60代の参加を後押ししていると考えています」

同社の常連のサービス利用者には、50代前半でリタイアし、キャンピングカーで全国を巡る夫婦もいるという。

「旅先で稼ぐ」 背景に物価高騰も

永岡さんはまた、「物価高騰」も要因の一つに挙げる。

「物価高騰で旅費の負担が増し、よりコストを抑えて旅行を楽しみたいと考える人が増えています。旅行も楽しみたいけれど老後を見越して散財はできないというシニアらにとって、旅先で小遣い稼ぎもできる『おてつたび』のサービスがマッチしているのかもしれません」

同社はシニア層も応募しやすいよう、3年前から募集項目に「年齢不問」のタグ付けをしている。永岡さんは「働き手の価値を年齢でラベリングするのは時代錯誤」だと主張する。

「幸福の定義がそれぞれ異なるように、50~60代が培ってきた人生経験や知見、大事にしたいことも千差万別です。それぞれの強みを生かしてシニアらが活躍できるフィールドは地域にたくさんあります。ぜひ多くの人にチャレンジしていただきたい」

(AERA編集部・渡辺 豪)

こちらの記事もおすすめ ”リゾートバイト”にはまるシニア層 「お金よりも経験」「ご褒美のような時間」