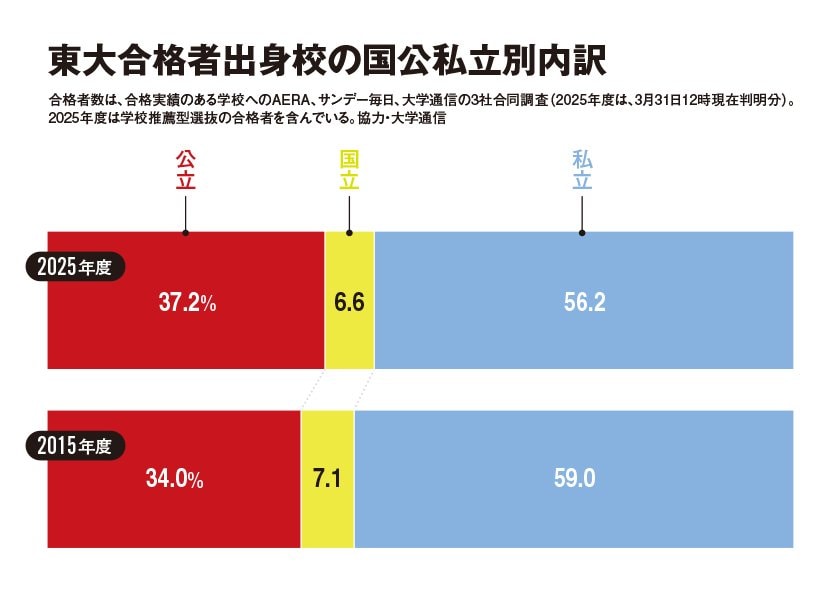

では、国公私立校別シェアは10年間でどう変化したのか。

AERA、サンデー毎日、大学通信の3社合同調査(高校へのアンケート)で判明した東大合格者数を15年度と25年度で比較してみた(25年度は学校推薦型選抜を含む)。

シェア1位の私立は59.0%→56.2%と2.8ポイントの減少。国立も7.1%→6.6%と0.5ポイントの減少だった。一方、シェア2位の公立は34.0%→37.2%と3.2ポイントも増加していたのだ=グラフ。

大学通信によると、公立では前出の横浜翠嵐、日比谷、浦和・県立、宇都宮に加え、金沢泉丘(石川、12人増)、旭丘(愛知、10人増)が合格者数を2ケタ伸ばした。

前出の井沢さんが言う。

「今年の東大合格者ランキングの特徴の一つは、横浜翠嵐や日比谷の急増に象徴されるように『公立校の復権』でした。多くは、首都圏や県庁所在地の『進学指導重点校』(都道府県によって名称は異なる)が名を連ねています。理数コースや国際コースを設けたり、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受けたりと、結果的に東大合格者増につながる取り組みを自治体が行い、成果を出せたといえるでしょう」

「公立の復権」は、国公私立別シェアの数字にも表れていたようだ。