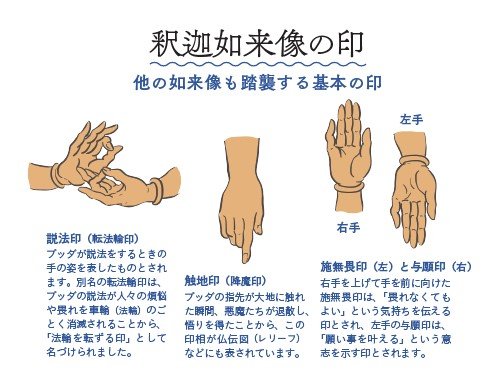

右手を上げて手を前に向けた施無畏印は、「畏れなくてもよい」という気持ちを伝える印、左手の与願印は、「願い事を叶える」という意志を示す印とされる。「触地印(そくちいん)」「降魔印(ごうまいん)」は修行を邪魔する悪魔を退けたことを表し、「説法印」「転法輪印(てんぽうりんいん)」はブッダが説法をするときの手の姿を表したものとされている。

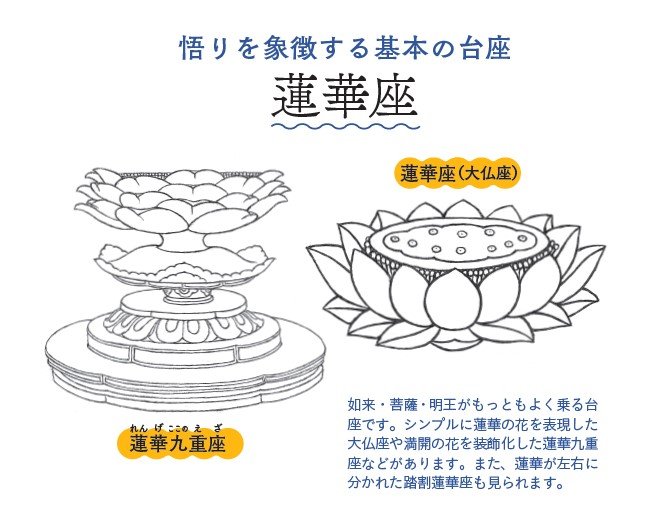

仏像が乗る台座は一見不揃いのように見えるが、「どの仏像がどの台座に乗るのか」は、個々の仏像によって、およその決め事がある。

特に重要なのが「蓮華座(れんげざ)」だ。仏教の母国インドは蓮華の原産地だが、蓮華は泥のなかで育ち美しい花を咲かせることから、「煩悩まみれの俗世でも悟りを開く」ことを象徴するものとされた。その蓮華をかたどった台座ということで、すでに悟りを得た如来像をはじめ、悟りを目指して修行中の菩薩像、如来の使者とされる明王像の台座となった。

一方、仏の世界を守護する役目の天部像は、基本的に蓮華座には乗っていない。たとえば四天王像や毘沙門天像は、「岩座」や「生霊座(しょうりょうざ)」に乗る。生霊とは邪鬼のような鬼神のたぐいで、それを踏みつけることで煩悩を抑え込むことを象徴している。

古代インドでは、獅子、象、牛、馬が神聖視され、四聖獣(しせいじゅう)と呼ばれたが、これらも台座として取り込まれた。文殊菩薩は獅子の背に載せた蓮華座に坐し、帝釈天像は象の背に騎乗している。

(イラスト ほしのちなみ/作画 長谷法寿/構成 生活・文化編集部 塩澤 巧)

こちらの記事もおすすめ お盆には仏壇参り、葬儀には僧侶…日本中に「仏式」を広めた江戸時代の制度とは?