リアリズムの復権

「さいきんふたたび、日本の写真界ではリアリズム運動が活発になりつつある」

写真評論家の重森弘淹は1967(昭和42)年の著書『写真芸術論』(美術出版社)にこう書いた。63年に日本リアリズム写真集団が結成され、一定の支持を受けるなかでの認識である。ただし、重森はリアリズム写真を単純に称揚しているわけではなく、その理論性のあいまいさや表現の類型化などに言及している。

64年の東京オリンピックを過ぎるあたりから、それまで以上に高度経済成長の影の部分がクローズアップされ始めていた。水俣病や四日市ぜんそくなどの公害問題、農村社会の変質、忘却の波に晒される戦争の犠牲者たちの現在、そして東西冷戦を背景に激化するベトナム戦争と反戦運動などである。それにともない広告やファッションといった商業写真に比べて人気の落ちた感のある報道写真界にも、意欲的な写真家の活躍が目立つようになった。

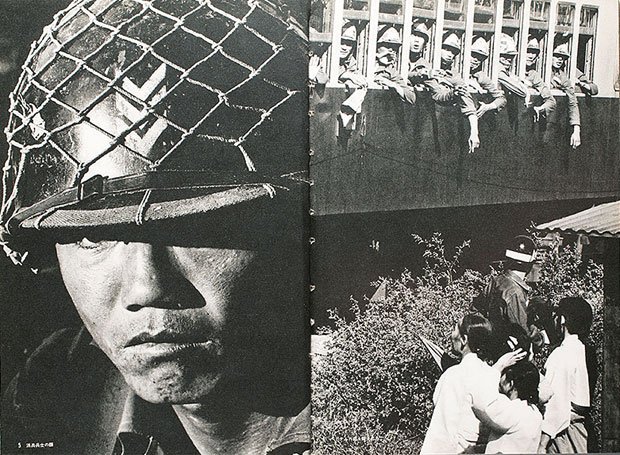

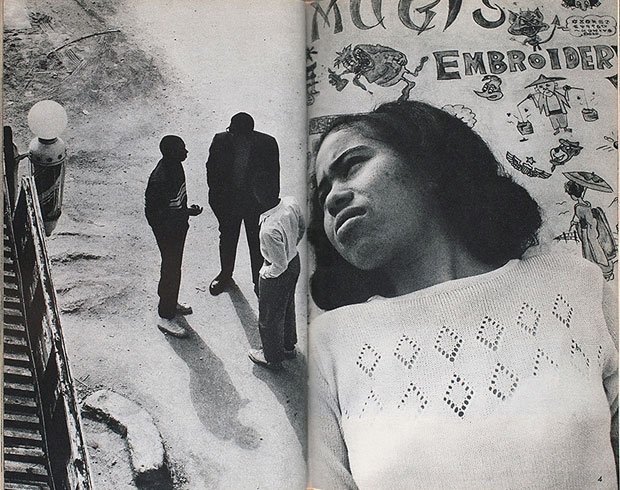

その筆頭といえるのが桑原史成だった。桑原は62年に個展「水俣病」を開催し、同作で本誌11月号に初登場している。64年からは韓国取材を敢行し、その成果を「太陽」(平凡社)や「週刊朝日」(朝日新聞社)などで精力的に発表した。当時、韓国は朴正熙大統領の強圧的な政権下で、民主化運動や、65年に締結された日韓基本条約への反対運動などが展開されていた。現地に飛び込んだ桑原は取材規制にめげず、それらの動きをつぶさに撮っている。

本誌でも65年には「強制送還 韓国人大村収容所」(6月号)と「隣の二つの国・2韓国」(12月号)でグラビアを飾った。前者は不法入国者の収容所をカラーで取材したもので、後者は北朝鮮との軍事的な境界線やベトナムに派兵される兵士がテーマになっており、いずれも冷戦下の分断国家としての韓国の厳しい状況を表現している。

興味深いのは、後者が他の写真家の作品と一対となった企画という点だった。それはやはり社会派のホープだった、英伸三の「中国」である。英がとらえた人民解放軍の演習の模様や青年たちの姿は、明るく活力にあふれていた。その希望のある若い国のイメージは、桑原の「韓国」とはひどく対照的だ。

英は、桑原と東京フォトスクール(現・東京綜合写真専門学校)第1期の同窓で、親友でもある。64年5月の初個展「盲人」が本誌編集部の目に留まり、その一部が8月号の「追われゆく盲人あんま師」として初掲載された。続けて翌号の「新人」欄で「農村電子工業」が発表されて注目を集めた。信州伊那谷の農家の主婦たちが、細かな電子部品の組み立て内職をする現状をルポしたこの作品は、日本の経済成長が村落共同体に依拠しながら、その暮らしを根底から変えていくことを示した。以降、英は農業問題をそのライフワークに定めて、息の長い仕事を続けていく。

話を65年12月号の「中国」に戻すと、同作は8月に日中青年大交流に日本ジャーナリスト会議代表団の一員として訪問したさいに撮影したものだ。参加者は計300人に及び、英のほか伊藤知巳、熊切圭介など7人の写真関係者が参加している。これは当時国交のない中国政府からの招待で、そこにプロパガンダの意図もあったようで、一団は行く先々で大歓迎を受け、北京では毛沢東、周恩来、劉少奇ら指導者とも面会した。彼らはそこに希望をみたものの、翌年、毛沢東によって文化大革命が発動され、中国社会に今も癒えない大きな断絶を生むのである。

「共同制作」と「個」の視点

もちろん、この二人のほかにも、本誌には社会派が盛んに登場している。登場回数が多いのは、たとえば原爆の傷痕を追い続ける福島菊次郎、朝日新聞社の出版写真部員として「朝日ジャーナル」誌の「現代語感」で才能を発揮して66年にフリーとなった富山治夫、その翌年にやはり同写真部から独立した栗原達男などである。

本誌には、こうした新進の社会派の作品を紹介する連載が設けられた。それが「人間の記録」(66年)、「視角’67」(67年)、「変貌する山河」「日本の生態」(68年)、「5人の目・’70年への提言」(69年)などだ。いずれも複数の写真家のリレー連載という形式で、当時盛んだった「共同制作」という手法が意識されている。ことにその意図が明確に打ち出されたのが、69年の「5人の目」だった。桑原、英、富山、栗原、中谷吉隆の5人が、さまざまな社会問題リアリズムを尊重した正攻法で切り取った。

共同制作とは、文字どおり複数の写真家がひとつのテーマに基づいて作品を制作する手法である。ただし、この頃はテーマ設定や撮影のプロセスのなかで、思想を“民主的”な議論によって深めることが重視された。話し合いによって個性主義的な美学を超えた表現が可能になると考えられたからだ。もともとこの手法は、50年代から大学の写真部でよく用いられたが、60年に日本写真家協会の共同制作「ここにあなたは住んでいる」展が開催されると、戦後の報道写真の成果のひとつと評価された(同年8月号)。

本誌でも64年には各世代を代表する写真家による特写「日本のすがた」などが企画される一方、アマチュアに対しても66年から、年に一度の大型コンテストを通じて共同制作が呼びかけられている。そのコンテストのテーマは「人間の記録」(66年)、「共同制作・わが郷土」(67年)、「アンバランス日本」(68年)「現代の青春」(69年)というものだった。

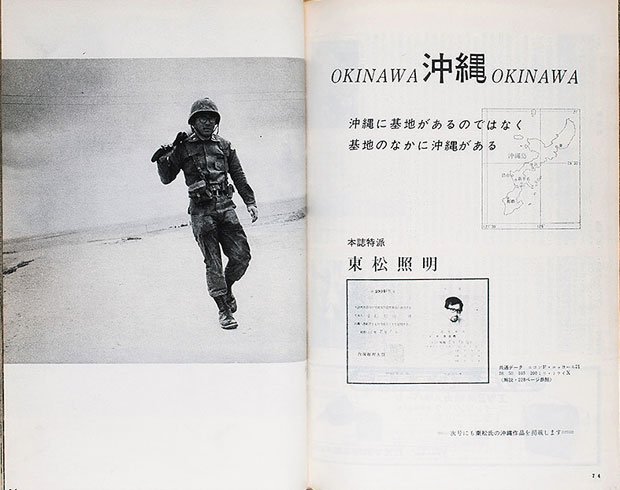

ただこうした共同制作よりも注目されたのは、個人としての視点をはっきり打ち出した作品のようだ。ことに69年6、7月号に続けて掲載された、東松照明の「OKINAWA 沖縄 OKINAWA」と「日本国・沖縄県」は注目された。米軍軍政下から日本への復帰が迫った当時、本誌でも沖縄の現状をルポした作品が相次いで発表されたが、東松の連作が最も鮮烈な印象を与えた。

東松が、この撮影のため、はじめて沖縄に渡ったのは同年2月だった。それまで「占領」をテーマとして日本各地の米軍基地の周囲を撮影していたが、最後に残ったのが渡航制限のある沖縄だった。しかも、前年11月に嘉手納基地でB52の墜落事故があり、現地では強烈な反基地闘争が展開されていた。

![[連載]アサヒカメラの90年 第23回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/0/6/120m/img_0667f0b437b820b260cf7c0ca1ff0ad872835.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第18回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/7/e/120m/img_7e4cf58b11e1cebd99881112ab3a842b48406.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第14回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/e/9/120m/img_e9c490c9d1a5f7c165ea4b0cf226cd9482566.jpg)

![[連載]アサヒカメラの90年 第13回](https://aeradot.ismcdn.jp/mwimgs/6/7/120m/img_6730dfbf18da117fa17d0746da6ccfa618420.jpg)