そしてついに東京へ出発する日がやってきた。引っ越しは全部一人ですることになった。

荷物は段ボールで東大の寮に送ったので、あとは身一つで向かうだけだ。

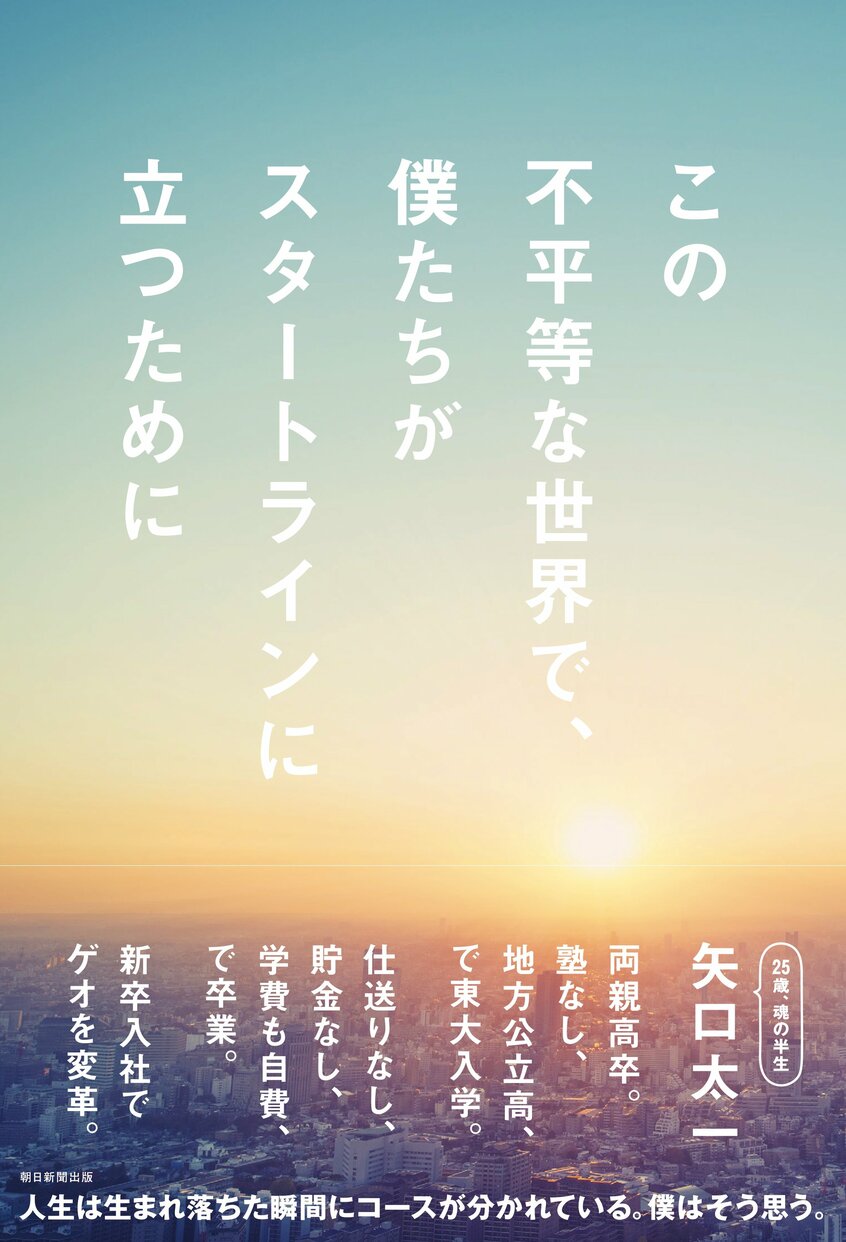

よく晴れた日だった。

伊勢市駅の改札まで父と母、弟と妹が来てくれた。

これから何も知らない土地で一人で生きていく。その重みが僕の体と心にぎゅっとのしかかった。両親から借りた50万円と祖父母から借りた50万円、自由研究の賞金などで貯めたわずかばかりのお小遣い(入学金の支払いでほとんどなくなってしまった)だけが頼りだ。今日からの日々は、全てを自分一人でやらなくちゃいけない。お金もとにかく何とかするしかない。

東京に親戚もいなければ知り合いもほとんどいない。リュック一つだけを背負っての片道切符。夢の東京大学への進学だけれど、正直不安で仕方なかった。

「いつでも帰ってこい!」そう家族は言ってくれるけど、お金の意味では「帰る場所」はどこにもないのを僕は知っていた。

これから一人で、生き抜いていかなくちゃいけない。お金も生活も全部自分で何とかするんだ。父の商売がどうなっても、弟と妹だけは大学に行かせてあげなくちゃいけない。僕は早く立派になるんだ。そのためにも(奨学金がたくさんあるに違いない)東京大学を選んだ。絶対に家族に迷惑をかけるわけにはいかない。

「みんな、行ってきます!! 元気でな!」

改札で笑顔で手を振った。階段を上る。家族が見えなくなった。階段を上りながら、気が付けば僕は歯を食いしばっていた。視界がぼやける。涙が頬をつたっていた。

本当は不安で不安で仕方なかった。怖くて怖くて胸がつぶれそうだった。

どうやってこれから生きていけばいい? こんなお金でやっていけるわけないじゃないか。

そうか、僕はもう1人なんだ。本当にもう1人なんだ。何かあったら父と母に助けてもらえる昨日までの日々にはもう二度と戻れない。近鉄の電車に揺られながら、家族との思い出が詰まった景色を窓からずっと眺めていた。